近日,在Youtube拥有超3700万粉丝的美国网红“IShowSpeed”“甲亢哥”来到重庆,打卡了洪崖洞、十八梯、朝天门、李子坝等重庆地标。

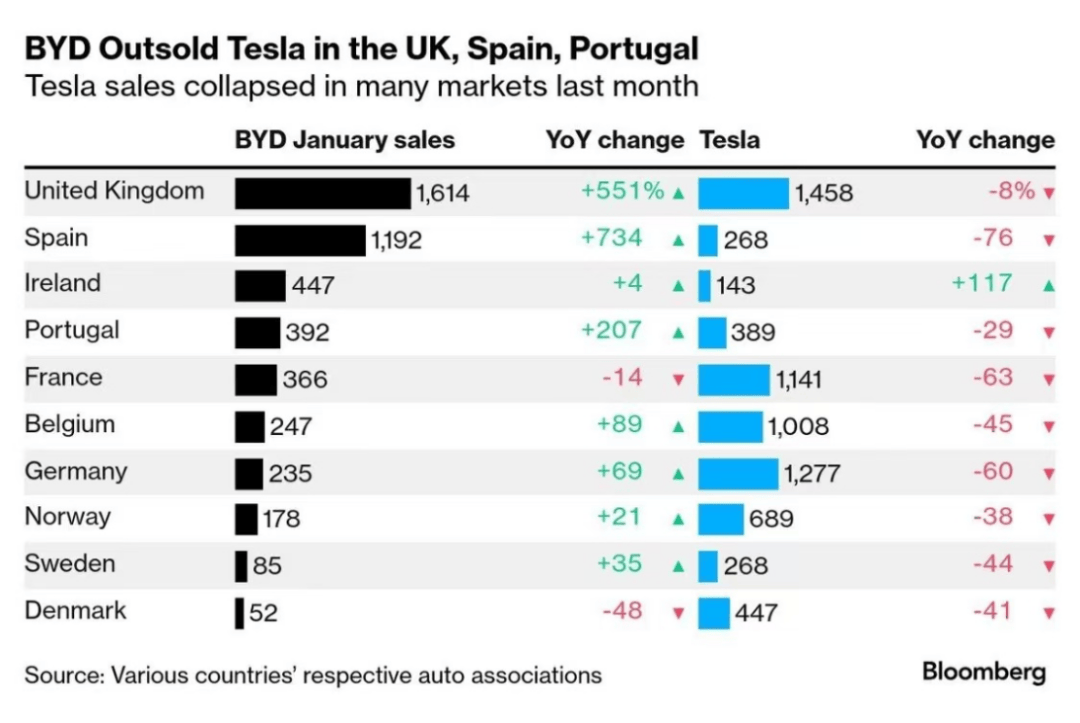

号称无剧本直播的他还体验了中国新能源豪车——比亚迪仰望U9和问界M9。当甲亢哥坐在仰望U9中,体验了原地掉头、四轮悬空跳跃、随乐舞动,他直呼“中国的汽车太疯狂了,车能跳舞,还会自己移动”“我要买”。

现场还有一辆问界M9,向甲亢哥演示了离车泊入功能,甲亢哥现场狂喊“车里没有人”。弹幕里飘过热评“我就喜欢这种没见过世面的样子”。赛力斯集团副总裁康波在微博也转发相关视频,称“给了外国友人亿点点震撼”。

甲亢哥的中国之行因“翻车式体验”打破西方叙事而广受好评。当3700万粉丝的直播间变成“文化放大器”,中国电动车真的那么神奇吗?还是说又是一个“成功”的营销案例?

营销泡沫一:黑科技还是普通技术?

在2024年2月的一场发布会上,我们记住了售价168万的仰望U9,一款对标兰博基尼的超跑,除了高昂的售价以外,仰望U9本身也是极有噱头,比如云辇-X智能全主动车身控制系统下竟能随音乐“跳舞”。

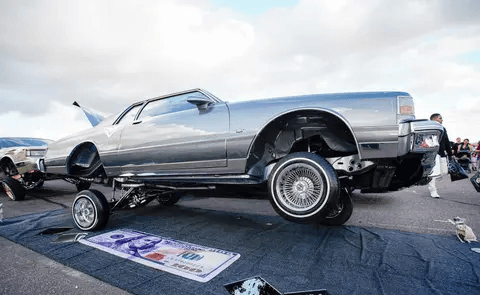

实际上,这种“高阶功能”早在上世纪五六十年代的美国就已经出现在一种名为Lowrider的街头改装车上。

Low rider,中文译名叫趴地跳跳车,源于美国改装车文化,其最大的特点就是在车上装液压系统,液压悬挂可以分别控制每一个悬挂让车进行上下弹跳的运动。

Low rider最早是在洛杉矶的墨西哥人和西班牙裔人的汽车文化,后来成为了加州和美国西海岸文化,现在Lowrider被彻底融入到嘻哈文化中。著名的汽车动作电影《速度与激情》第一部中,就曾出现过几秒Lowrider的改装汽车。

也就是说,“会跳舞的汽车”算是老美本土特色,身为说唱歌手的甲亢哥大概率是对此有所了解的。

无独有偶,自动泊车功能最早是由大众汽车于1992年在概念车Futura上首度装配,之后丰田、沃尔沃、欧宝(通用)和西门子均推出了配备此配置的汽车或技术。

现在我们看到很酷炫的自动泊车属于L2级别的自动泊车辅助系统(Auto Parking Assist, APA)、遥控泊车辅助系统(Remote Parking Assist, RPA)。借助环视摄像头、超声波雷达等硬件,APA已经可以做到驾驶员在车内选定待泊入/出车位后,无需操作方向、油门和刹车即可自动泊入/出车位,但驾驶员必须随时准备接管。而RPA则允许驾驶员在车外用手机遥控车辆自动泊入/出选定车位。

这类泊车辅助系统实际上也已大面积装配在电子电气架构先进的燃油车和新能源汽车上。

过度神秘化普通技术。将常规功能包装成“黑科技”是中国汽车营销的泡沫之一。仿佛只要披上“黑科技”的外衣,包装一下产品就能吸引消费者,卖得更好,卖得更贵。

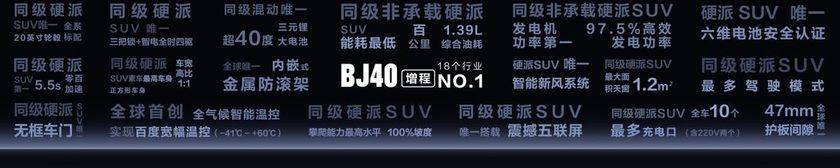

营销泡沫二:没有第一就创造第一

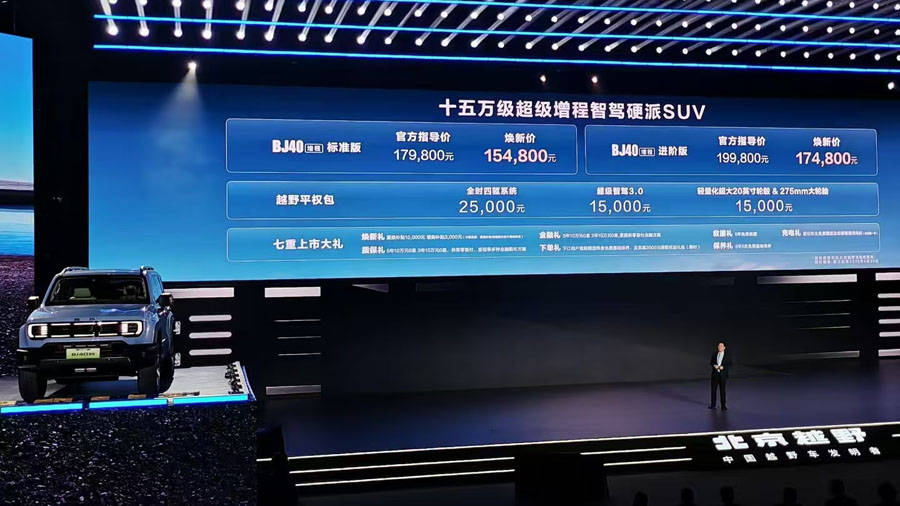

2022年,当国内部分自主品牌还在用自己的产品来对标BBA时,理想汽车却选择将格局“放大”,直接对外宣称:理想L9是“500万元以内最好的家用SUV”。2023年,余承东就直接喊出问界M9是“一千万以内最豪华SUV”,竞品对轰,口号翻倍,品质翻倍了吗?

车企营销泡沫之二就是滥用“遥遥领先”“XXX万内最好”等激情口号。而且为了让自己的说法可信,还要罗列出N个第一来证明,不惜以邻为壑。

比如,去年余承东在问界M7的发布会上,冷不丁防地提出L113参数,并将其类比为“公摊面积”,顿时间,“汽车公摊面积”成为人人喊打的过街老鼠,“得房率”很快占据了消费者的心智。

但实际上余承东将“短L113设计”说成“低公摊面积”是偷换概念。L113主要是前轴到防火墙这一段距离,而这个空间里包含了发动机、变速箱、传动结构、车轮、悬架、转向、制动、纵梁、副车架、防火墙、踏板等众多核心零部件,是机舱到乘员舱之间的衔接和过渡,也是底盘性能、碰撞安全、造型体态的关键部位。 一般我们说平台化,往往就是说的L113是一个定值,基于该平台前悬可调、轮距可调、轴距可调。

过去,车企为了尽可能地让车辆接近50:50的车身配重比,往往不会把L113设计得太短。乘员舱后移之后,带来的不仅是设计上的美感,还有更好的被动安全性能以及更大的机舱空间,从而可以容纳下纵置结构以及八缸乃至十二缸发动机,所以L113并非是越短越好,现在电动车们能做到更短的L113是有先天优势的。

现在,越来越多的车企“得房率”公布自己的得房率高达66%、73%,甚至80%,但实际上这个计算方法根本不统一,有轴距除以车长的,也有车内最大前后尺寸除以车长的。

“大家不要去嘲笑它”“迈巴赫50公里时速就失控了,尊界80公里时速还没有失控。”

2025年2月20日,华为鸿蒙智行尊界S800技术发布会上,余承东用这句话,将一辆售价超300万元的迈巴赫S680与自家百万级豪车尊界S800的对比推上高潮。

然而,这场被余承东称为“技术碾压”的营销狂欢,仅仅5天后就迎来反转。

一位自称迈巴赫车主的博主发布视频控诉:自己的车在不知情的情况下被尊界官方用于“暴力测试”,导致轮毂变形、车头受损,而华为和江汽集团至今未给出让他满意的解释。

更具戏剧性的是,随着车主晒出车辆GPS轨迹和车辆损毁情况,这场测试被公众质疑存在“猫腻”,在汽车自媒体和网友的深扒下,测试视频中失控的迈巴赫,被质疑是人为制造的“翻车”。

是非对错暂不追究,车企选择“先对标,再超越”本身是一种借对标重构价值坐标系的进攻态势,但不追求本身的产品品质,只追求“第一”的称号,何尝不是一种歧途。

营销泡沫三:创造概念,编织神话

前文提到的得房率算是一个被创造的概念,现在波及范围最广的一个“概念”就是“智驾”。

“智驾”最早出现在车企商业化驱动下的新车发布和营销中,是车企为了强调车的智能和卖点而创造的新概念。这一概念最大的问题是,把智能驾驶和辅助驾驶的概念表述得含混不清。

概念混乱会给公众带来极强的误导和暗示,营销中强调零接管,解放双手,会导致用户误判风险。

实际上,就当下真实的技术阶段而言,智驾的全称应该是智能辅助驾驶而非智能驾驶。关键字应落在“辅助”,而不是真的“智能”。

1月,智界S7在智能驾驶状态下发生事故的视频在网上引发关注。鸿蒙在3月进行回应,强调“智驾失控”并不属实。

3月,一辆极氪7X在青银高速上开启智驾后突然撞向护栏,极氪归咎于驾驶员取眼镜导致方向盘失控。

3月底,一辆小米SU7在安徽枞阳高速路上夜间行驶,其开启了NOA智能辅助驾驶系统,时速达116公里。在经过施工临时改道路段时,车辆虽检测到障碍物并发出预警,但仅在碰撞前2秒启动减速,驾驶员紧急接管后仍以97公里时速猛烈撞击隔离带水泥桩,车体燃烧,三名驾乘人员不幸遇难。

主流品牌相继出现问题,将智驾安全问题推上风口浪尖。

一方面是新能源车渗透率越来越高、“智驾平权”快速发展,一方面是安全事故一直都在发生。一系列事故,预示着智驾安全问题需要有一个解决方案。

除此之外,车企还创造了“端到端““车位到车位”“L2.999/L2++”等技术亮点营销词语,以塑造品牌在智能驾驶技术上的领先形象,让消费者认知出现偏差,缺乏专业知识的消费者往往误以为搭载NOA等系统的车辆已经具备自动驾驶能力。我们需要从政策端,对智驾技术宣传、驾驶规范等方面给予足够的规范,但在此之前,车企宣传该撇去泡沫了。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号