双生花:

在科学与世俗间绽放的女性史诗!

"生命不是要等待暴风雨过去,而是学会在雨中起舞。"——居里夫人

一、科学圣殿的攀登者:颜宁的微观宇宙

「在深圳医学科学院的无尘实验室里,颜宁凝视着冷冻电镜屏幕上跃动的蛋白质结构,如同希腊神话中解读神谕的祭司。」 这位47岁的结构生物学家,用原子级精度的观测解构着生命的密码——从葡萄糖转运蛋白的分子开关到电压门控离子通道的激活机制,她的研究成果已点亮13种重大疾病治疗的新路径。

2025年3月,颜宁团队在《细胞》发表的纤绒毛超微结构研究,首次捕捉到1036个糖分子与蛋白质的共舞图谱,将糖生物学研究推向新维度。「这项突破不仅为糖尿病治疗带来曙光,更揭示了植物细胞壁形成的终极密码,被《自然》杂志称为"改写生命教科书的发现"。」 身兼微生物改造技术全国重点实验室副主任的她,正带领团队向疼痛机制发起总攻,试图在神经突触的量子世界中寻找止痛药研发的圣杯。

二、跨界人生的破壁者:李一诺的多元宇宙

当颜宁在实验室破解生命密码时,她的清华同窗李一诺正在北京CBD的会议室演绎现实版"穿普拉达的女王"。这位麦肯锡史上最年轻的全球合伙人,用生物学思维重构商业逻辑:「将分子动力学模型应用于供应链优化,用基因表达理论解释市场波动,在跨界融合中创造出独特的"生物经济学"。」

2015年与比尔·盖茨的对话成为人生转折点。"当知道疟疾研发经费不及治疗秃顶的1/4时,我听见了命运的召唤。"李一诺轻描淡写地解释千万年薪到公益人的转身。「在盖茨基金会,她推动建立的全球健康药物研发中心,使中国生物医药产能对接世界需求,新冠疫情期间促成7国疫苗技术转让。」 而"一土教育"的创立,则是这位三胎母亲对教育异化的宣战——在这里,量子物理与诗经吟诵共冶一炉,算法编程与陶艺烧制同样重要。

三、苦难淬炼的勋章

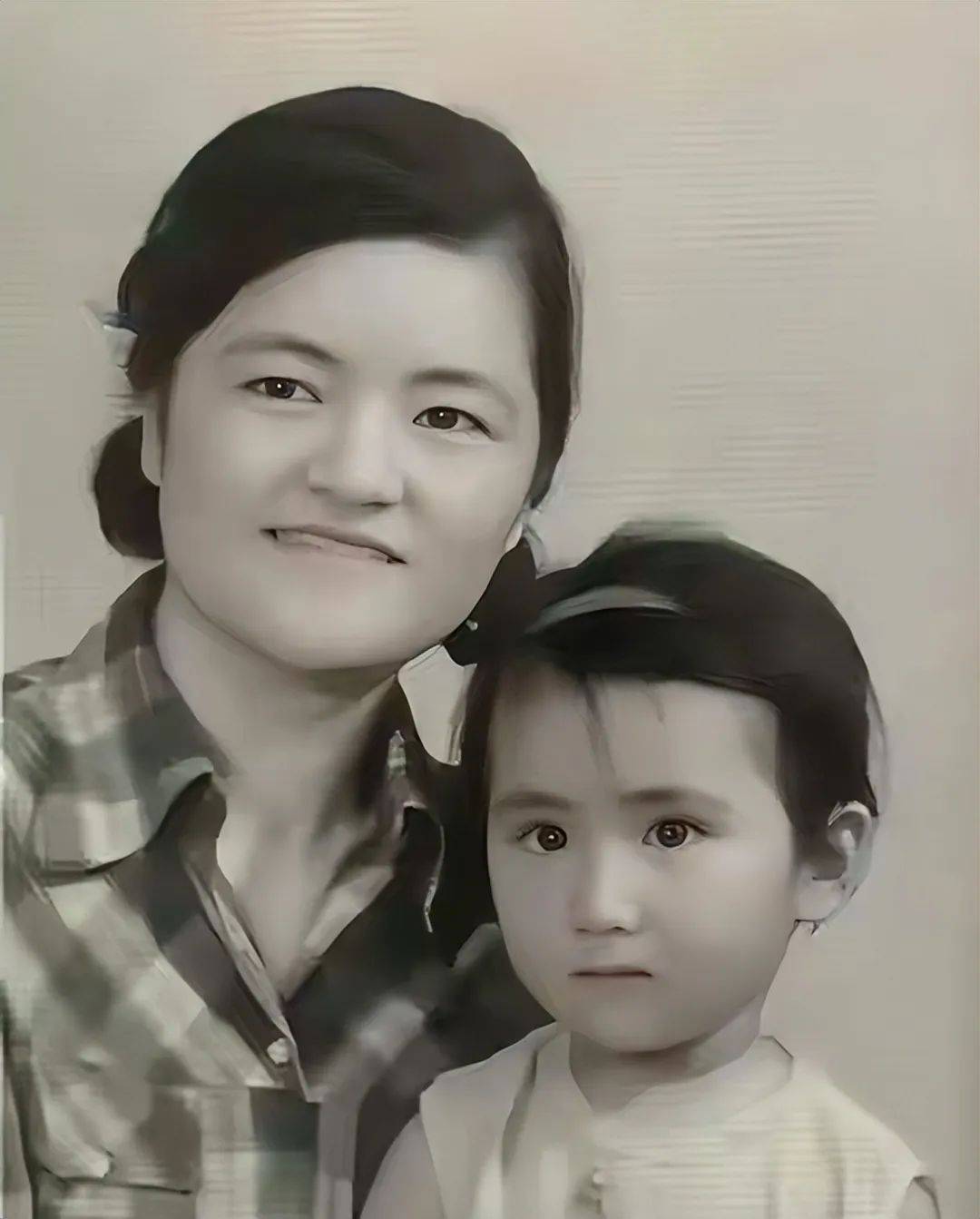

两位女性的人生剧本,都在童年阴影中写下倔强的注脚。李一诺记忆中的济南老屋,充斥着酒瓶碎裂声与母亲的隐忍微笑。「母亲李莲娜如同寒梅,在零下20度的知青岁月自学考上山东大学,更在化工厂爆炸时逆流关闭阀门,用行动诠释"责任重于泰山"的家训。」 这种坚韧基因流淌在女儿血脉中:初入麦肯锡时,李一诺为读懂财报连续熬夜72小时,晕倒前将计算结果刻满整面白板;为攻克微积分,她发明"细胞分裂式学习法",将复杂公式拆解成生物代谢路径。

颜宁则用另一种方式回应命运。在普林斯顿的深夜实验室,她常调侃自己嫁给了科学:「"蛋白质结构不会背叛,电镜数据永远忠诚。"」 这种纯粹的热爱,让她在深圳湾实验室带领团队突破技术封锁,自主研发的冷冻电镜智能分析系统,将结构解析效率提升400%。

四、时代镜像中的女性觉醒

这对"科学-商业"双子星,恰似折射时代精神的三棱镜。「颜宁在学术金字塔顶端的突破,打破"科研是男性战场"的偏见;李一诺在跨界征途中的探索,重新定义"女强人"的内涵。」 当颜宁在南昌大学讲授《从结构生物学到结构药学》时,李一诺正带着"一土"学生用3D打印重建圆明园模型——前者拓展人类认知边疆,后者重塑教育本质。

她们用行动证明:卓越从不是单选题。「颜宁在实验室指导女学生时常说:"别被'女科学家'标签束缚,我们要做的是发现真理。"」 而李一诺的日程表显示,作为三孩母亲,她仍保持每周80小时工作强度,将碎片时间化作管理艺术:校车上的15分钟能敲定跨国会议,家长会间隙可完成公益项目审批。

"成功不是终局,失败并非致命,持续前进的勇气才是永恒。"——撒切尔夫人

当颜宁的冷冻电镜继续解码生命奥秘,当李一诺的教育实验田孕育出新苗,两位女性正以各自的方式重塑着世界的经纬线。「她们的故事如同双星系统,用不同的轨道诠释同个真理:真正的女性力量,既能触摸星辰大海,也能深耕人间烟火。」 在这片属于勇者的疆域,每个不甘被定义的灵魂,都能找到属于自己的光年轨迹。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号