在2025中国汽车百人会论坛上,一位院士因“后排地板纯平”误判插混车型为增程技术的插曲,意外将两种技术路线的差异推到聚光灯下。这场“乌龙事件”背后,折射出插混与增程在技术逻辑、产业生态和市场选择上的各异。选择不同的技术路线,既是技术方案的比拼,更是车企技术积累与产业布局的全方位角力。

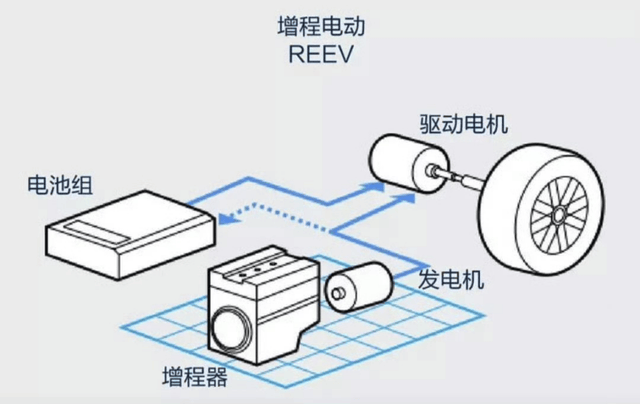

插混是采用串并联结合的混联架构,发动机既能发电,也可直接驱动车轮,还能与电机耦合形成混动驱动,可以实现全工况高效覆盖。而增程仅保留串联模式,发动机始终通过发电间接驱动,本质是“纯电驱动+燃油发电”的单一技术。这种差异决定了插混的技术门槛更高,但同时也具备更强的工况适应性。

油耗与动力是插混的核心优势。亏电状态下,增程车因两次能量转换产生最高20%的损耗,而插混车通过发动机直驱或油电耦合,损耗可控制在5%以内。

意味着同等100kW发动机配置下,插混车亏电驱动功率达95kW,而增程车亏电驱动功率为80kW。混动在高速超车、山区爬坡等工况下,会更具性能优势。

安全层面,增程车单一串联模式在电机故障时可能失去动力,而插混车的油电双驱架构形成“安全冗余”,尤其在高速场景多了一层保障,这也是传统车企坚守插混的重要原因。

技术路线的差异,本质是企业战略的外显。如今国内各大车企纷纷加大在混动技术上的研发投入,推出了各具特色的技术方案,形成了百花齐放的竞争格局。

就以比亚迪为例,其早在2008年就推出了全球首款量产插混车型F3DM,从第一代DM技术,到如今的第五代DM技术,比亚迪在混动领域不断突破自我。

第五代DM技术以其卓越的性能和经济性,将亏电油耗降至2.9L/100km,综合续航超2100km,这一成绩也标志着其在混动技术上的领先地位。

当前,插混技术正从“技术验证”迈向“规模普及”。当增程车型还在为解决亏电痛点挣扎时,插混阵营已开启下一代布局。这种持续进化的技术生命力,正是其成为行业主流的根本原因。

当然,搭载不同动力技术的车型,都会有一些各自的优势。也各自有着畅销车型。但不管是插混、增程、还是纯电,它们都有一个共同的名字——新能源汽车,事实上,每一辆新能源汽车都在为绿色出行,提供能量。

往往我们在选车时,都会根据自己的实际需求,有自己的考量,然后去选择适合自己的车型。如果是我个人选择,现阶段,我还是更偏向于插混。

希望中国汽车品牌,在各自选择的技术路线下,能不断突破瓶颈,持续再创新高,用技术创新,为社会和用户创造更多价值。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号