2024年,中国新能源汽车市场迎来了一场前所未有的技术路线分化。根据乘联会数据,2024年1-11月,增程式汽车销量突破104万辆,同比增长超90%,成为增速最快的新能源细分市场;而同期纯电车型增速仅为15%,且市场份额同比下滑13%。

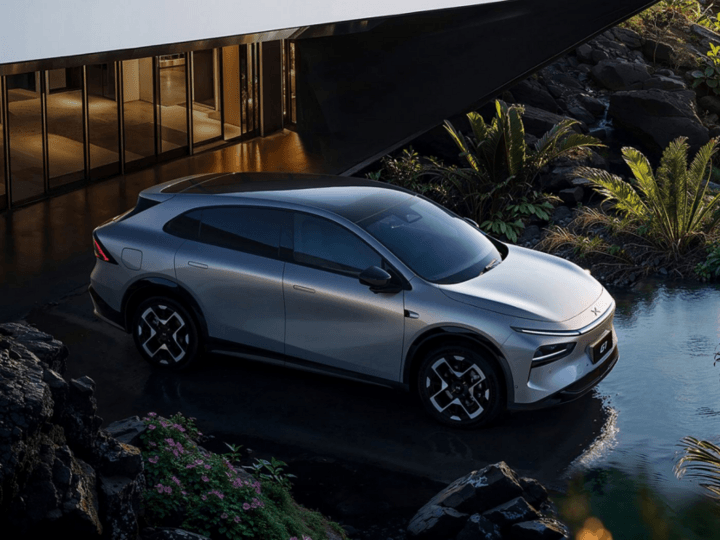

更引人注目的是,原本坚守纯电路线的车企集体转向增程:小鹏、阿维塔、智己、埃安等品牌纷纷宣布推出增程式车型,甚至以“纯电先锋”自居的极氪也计划在2025年加入增程阵营。

截至2025年初,主流新能源品牌中仅剩蔚来和小米尚未布局增程式技术,纯电阵营已从百花齐放变为“孤勇者联盟”。

这一转变背后是市场的残酷选择。以理想汽车为例,2024年凭借增程式车型实现50.05万辆交付量,同比增长33.11%,稳居造车新势力榜首;而同期蔚来全年销量仅为18.9万辆,虽同比增长35.8%,但纯电车型的市场扩张明显乏力。

更值得玩味的是,原本定位高端的问界M9、理想L9等增程式车型,成交均价突破40万元仍能月销过万,而30万元以上的纯电车型中,仅有特斯拉Model Y等极少数产品能与之抗衡。

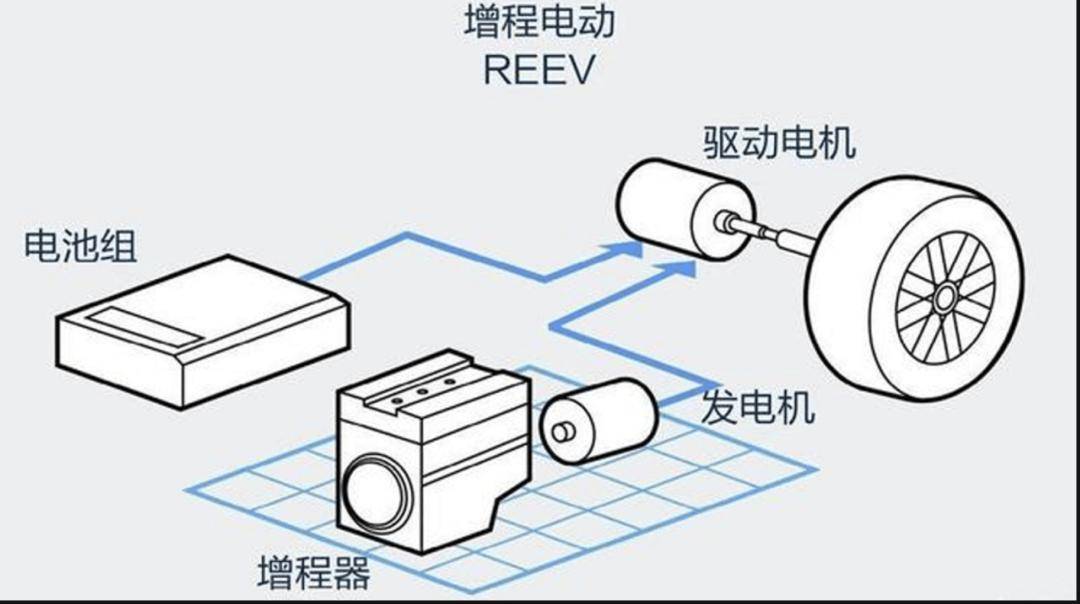

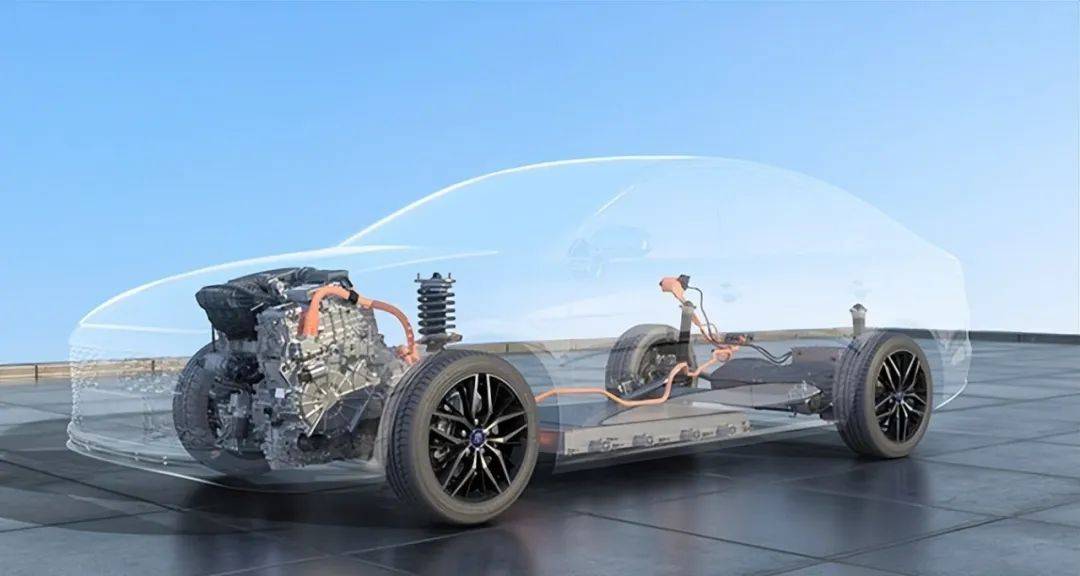

增程式技术路线之所以被车企青睐,核心在于其“低投入高回报”的特性。相较于需要重新设计底盘、研发高密度电池的纯电车型,增程式只需在现有燃油车平台上集成发电系统即可实现转型。

零跑C11增程版开发周期仅18个月,成本较纯电版降低30%,却实现了200km纯电续航与1000km综合续航的平衡。

这种技术路径让车企能够快速响应市场需求,避免陷入纯电技术研发的“军备竞赛”。

市场调研显示,消费者对增程式的偏好集中于三点。

里程焦虑消除,综合续航普遍突破1000km,远超纯电车型的500-700km均值。

使用成本优化,城市通勤纯电模式每公里成本仅0.1元,长途馈电油耗也可控制在6L/100km以内。

补能便利性,保留加油习惯的同时支持快充,解决充电桩分布不均的痛点。

理想汽车创始人李想曾直言:“增程式是当前技术条件下,最接近完美用户体验的过渡方案。”

这种务实主义在北方市场尤为明显——冬季低温环境下,增程式车型的续航达成率比纯电车型高出40%以上。

从财务数据看,增程式车企展现出更强的盈利能力。2024年理想汽车净利润率达8.2%,赛力斯实现首次盈利,而同期蔚来仍处于亏损状态。

这种差异源于增程式车型的溢价能力:以理想L7为例,其物料成本较同级别纯电车型低15%,但售价却高出20%,形成独特的“技术降本-品牌溢价”闭环。

增程式是解药还是麻醉剂?尽管市场表现亮眼,关于增程式技术路线的争议始终未停歇。

批评者认为,这种“烧油发电”的模式本质上是“伪新能源”,可能延缓中国汽车产业的电动化进程。

清华大学车辆学院教授欧阳明高曾指出,增程式本质仍是燃油车架构,热效率最高仅41%,远低于插混车型的45%以上水平。

在实际使用中,馈电状态下油耗飙升问题突出:有车主实测理想L9馈电油耗达9.8L/100km,甚至高于同级别燃油车。

当固态电池技术突破后,纯电车型的续航可能突破1000km,快充时间压缩至10分钟以内。

届时增程式的续航优势将荡然无存,而复杂的动力系统反而成为累赘。宁德时代首席科学家吴凯预测:“2028年固态电池量产时,增程式将面临生存危机。”

目前中国新能源补贴政策对增程式与插混一视同仁,但欧盟已计划将增程式归为“低排放车”而非“零排放车”。

若国内政策跟进调整,增程式的牌照优势可能消失。例如上海市已在2025年新能源牌照新政中,将增程式购车门槛从纯电续航150km提高至200km。

面对增程式热潮,业界对国产电车技术路线选择产生激烈争论。支持者认为这是立足现实的务实选择,反对者则担忧形成路径依赖。

当前中国新能源市场呈现明显的“哑铃型”结构:10万元以下代步车与30万元以上高端车占据主流,而10-20万元区间仍是燃油车天下。

增程式通过“纯电体验+燃油便利”的特性,精准切入中高端家庭用户市场。

问界M7的热销证明,消费者愿意为“无焦虑体验”支付溢价,这与国产手机冲击高端的逻辑异曲同工。

增程式热潮意外带动了混动专用发动机、高效发电机等产业链升级。

理想汽车与新晨动力联合研发的1.5T增程器,热效率达40.5%,已超过多数自主品牌燃油发动机;华为DriveONE三合一电驱系统更是将发电效率提升至96%。

这些技术积累为后续插混、氢能等路线奠定了基础。

值得关注的是,坚持纯电路线的蔚来和小米并未被市场抛弃。蔚来通过换电网络建设(截至2025年1月超2500座换电站)、150kWh半固态电池包等技术突破,在高端市场保持竞争力。

小米则依托生态链优势,将SU7打造成“智能移动终端”,开辟年轻用户市场。这说明多元化技术路线并存,才是健康市场的应有之义。

未来,增程式从“过渡方案”到“生态位竞争”。短期来看,增程式仍将是车企争夺市场份额的利器。

平安证券预测,2025年增程式销量将达220万辆,在中高端市场占比超60%。但随着技术演进,市场格局可能出现分化。

高端市场,增程式与超充纯电并行,前者主打长途场景,后者聚焦城市精英。

中端市场,插混技术凭借更高热效率逐步替代增程式。

低端市场,磷酸铁锂电池成本下探推动纯电普及。

对于国产车企而言,关键是要避免陷入“技术路线站队”的思维陷阱。正如福特CEO吉姆·法利所言:“没有最好的技术,只有最适合市场的解决方案。”

在固态电池突破前,增程式帮助车企完成品牌升级、用户积累;而当技术拐点来临时,及时转向才能避免成为“时代弃儿”。

这场看似“弯路”的技术选择,实则是中国汽车产业走向成熟的必经之路。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号