2025年伊始,全球汽车产业的目光聚焦于一项即将落地的技术突破——固态电池。

上汽集团、广汽集团、丰田、LG等企业纷纷宣布,计划在2026年实现固态电池的量产装车。

这一技术被视作新能源汽车发展的“终极形态”,甚至有人预言其将彻底终结燃油车的时代。然而,燃油车真的会因此“不香”了吗?

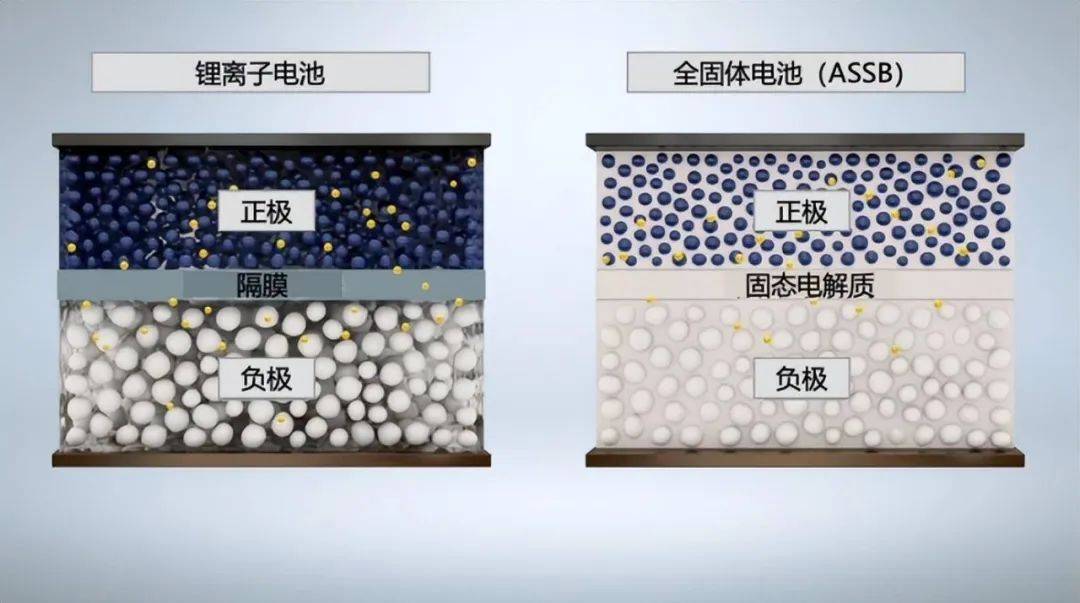

传统液态锂电池因电解液易燃,在碰撞或高温下易发生热失控,导致起火甚至爆炸。

而固态电池采用固态电解质,从根源上消除了液态电解质的易燃性,热失控风险大幅降低。

这一特性不仅解决了消费者对电动车安全性的担忧,更可能成为颠覆燃油车市场的重要砝码。

固态电池的能量密度可达液态电池的2-3倍(理论值超500Wh/kg),这意味着搭载固态电池的电动车续航里程有望突破1000公里,彻底解决“续航焦虑”。

广汽集团计划在2026年推出的昊铂车型,将成为首款搭载全固态电池的车型,其实际续航表现备受期待。

液态电池在低温环境下容量衰减严重,而固态电池的固体电解质在极寒条件下稳定性更高。

以中国北方为例,冬季电动车续航“腰斩”的问题将因固态电池得到显著缓解。此外,固态电池的循环寿命可达液态电池的4倍以上,长期使用成本进一步降低。

固态电池支持更高功率的快充技术,未来10分钟内充电至80%的目标或将成为现实。这一速度已接近燃油车加油的便捷性,进一步削弱燃油车的核心优势。

燃油车的热效率天花板(约40%)已难以突破,而电动车的能效(电机效率超90%)在固态电池加持下将更具优势。

此外,燃油车的排放污染与高使用成本(油价波动、保养费用)在环保政策趋严的背景下愈发凸显。

欧盟多国计划2030年起禁售新燃油车,中国亦通过“双积分”政策推动新能源转型。车企为规避政策风险,已加速向电动化倾斜。

大众集团宣布2035年停售燃油车,丰田则计划2030年电动车占比达50%。

固态电池的量产将推动电动车从“续航不足的替代品”升级为“全方位优于燃油车”的产品。

据调查,年轻消费者对电动车的接受度已超60%,而续航和安全性的提升将进一步加速这一趋势。

固态电池量产≠燃油车“一夜消亡”,尽管固态电池性能优越,但其初期成本极高。

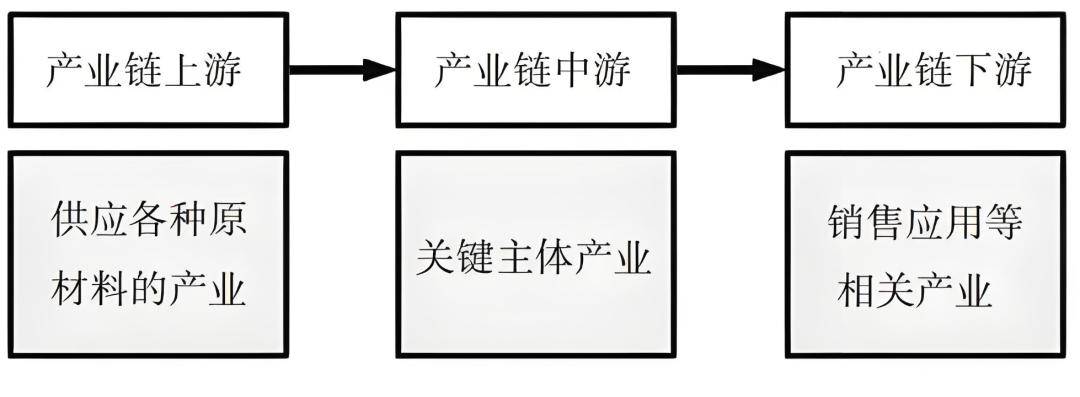

以宁德时代为例,其现有产能95%集中于液态电池,转向固态电池需投入巨额资金改造产线。

业内人士预测,2026年固态电池成本或达每千瓦时150美元,是液态电池的2倍以上,搭载整车售价可能突破30万元。

从燃油车到电动车的转型不仅是技术替代,更是整个供应链的重构。内燃机零部件供应商、加油站网络、维修服务体系均需逐步调整。

博世等传统供应商虽已布局电动化,但其燃油车相关业务仍占总营收的70%以上。

部分消费者对电动车的认知仍停留在“充电不便”“保值率低”阶段。尤其在农村地区及发展中国家,充电基础设施的完善仍需5-10年。

此外,燃油车二手车市场的存量规模庞大,短期内难以被完全替代。

固态电池的量产初期可能以高端车型为主,而液态电池凭借成本优势仍将占据中低端市场。

车企可能通过改进电池包设计,将固态电池兼容于现有电动车平台,形成技术过渡的“混合阶段”。

在长途货运、高性能跑车、极端环境作业等领域,燃油车可能因技术成熟度和可靠性暂时保留优势。

沙漠地区的高温环境对电池热管理仍是挑战,而混动技术或成为过渡方案。

固态电池的应用不限于汽车,其在储能电站、无人机、电动航空等领域潜力巨大。这些市场的爆发可能分流部分产能,延缓其对燃油车的替代速度。

若氢燃料电池、合成燃料等技术取得突破,燃油车或借“碳中和燃料”焕发新生。然而,从全球能源战略看,电动化仍是主流路径,固态电池的规模化将加速这一进程。

2026年固态电池的量产无疑是汽车工业的里程碑,但其对燃油车的冲击将呈现“渐进式”而非“颠覆式”。

未来十年,燃油车市场将逐步萎缩,但在成本、基础设施和消费者习惯的制约下,其完全退出历史舞台或需至2040年。

对消费者而言,若追求长续航、高安全性与前沿技术,2026年后选择固态电池车型是明智之举。

若预算有限或身处充电设施欠发达地区,燃油车仍具实用价值。最终,这场变革的赢家不仅是技术领先者,更是能平衡创新与市场现实的企业。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号