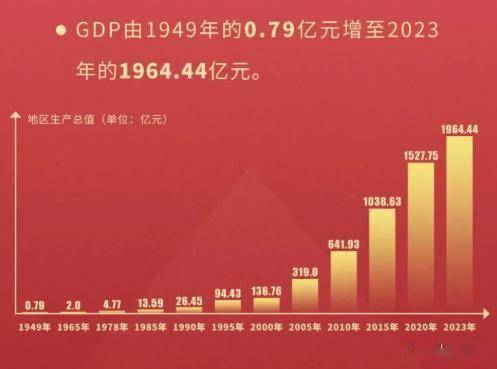

这揭示着当代中国的发展悖论——我们的钱包在变厚,生活却依然单薄。

如果告诉你,20年后中国人均GDP将从现在的1万多美元涨到8万美元,但你的生活依然是“挤地铁、加班、买不起房”,你会期待这样的未来吗?

答案显然是否定的。

过去40年,中国经济创造了“增长奇迹”,但许多人发现:收入涨了,幸福感却没跟上。一线城市的年轻人仍在为房贷焦虑,小城镇的居民抱怨“好工作太少”,节假日除了“宅家刷手机”似乎无处可去。

问题的核心在于:我们的经济增长,尚未真正转化为生活方式的升级。而一场真正的“生活革命”,一定要在改善人民生活方式上做文章。

破解“大城市依赖症”:把好工作送到家门口

如今社会,一个残酷的现实是:优质工作机会高度集中在北上广深。年轻人要么忍受高房价挤进一线城市,要么退回老家面临“月薪3000”的窘境。

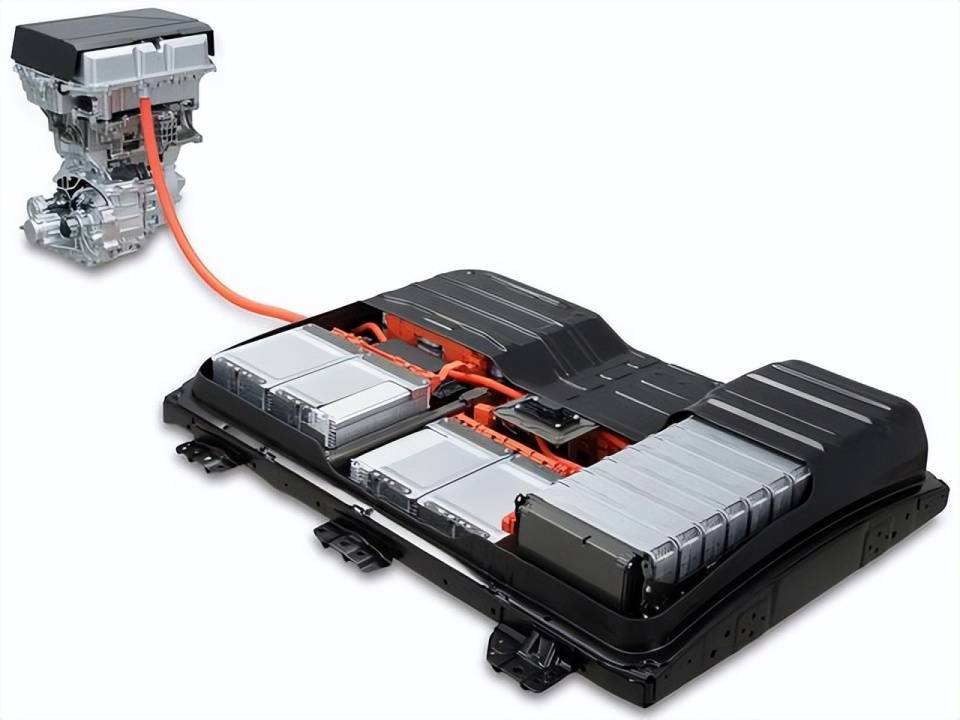

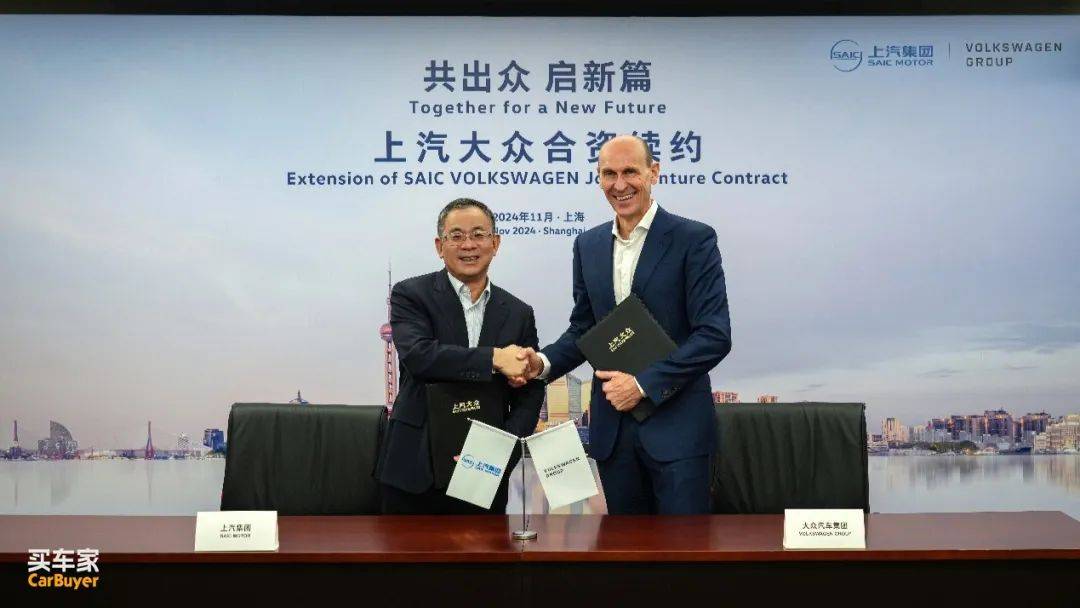

但比亚迪的一个案例,或许指明了新方向:它在郑州投资建厂,成功地将工作机会从拥挤的深圳,跨越上千公里,带到了郑州。

一位2023年毕业的应届硕士,签约郑州比亚迪后,底薪就有12000元,再加上36%的绩效工资,月收入轻松超过16000元。

这样的待遇,放在深圳或许只是中规中矩,但在郑州,结合当地的房价水平,尤其是对于籍贯北方、渴望离家更近的年轻人来说,简直是莫大的福音。

而且,郑州凭借其便捷的高铁网络,通往全国各地都极为方便。由此可见,年轻人的职业选择不应再被局限于大城市,新三线建设为他们开辟了一片全新的天地。

那我们又为什么不能把更多“比亚迪”送到二三线?

例如企业迁移:可以通过税收优惠、用地支持,鼓励大企业在郑州、西安、长沙等城市建研发中心;

又或者是高校布局:毕竟除了工作机会的重新布局,教育资源的均衡发展同样至关重要。

当下,在高等教育落后的地区,投资建立新的大学,不失为一项具有深远意义的举措,况且河南、河北等“高考难省”急需一流大学来支撑成千上万的高考学子。

因而不妨考虑从每年的投资基金中拿出一部分,投放到这些教育资源相对匮乏的省份,助力新建一流大学。这不仅能有效缓解高考录取率的难题,还能为博士生和硕士生提供大量的就业机会:

一所高校,往往能提供数千个优质岗位,吸引高学历人才投身其中。而这些高级人才所产出的研究成果,势必会为社会带来巨大的效益。

从长远来看,投资高校,就是投资未来,是一种特殊的“新基建”。而且郑州“米字形高铁”证明:三四线城市完全能成为区域枢纽,何必非挤北上广?

一个山东毕业生可以在青岛找到华为岗位,一个河南工程师能在洛阳领到深圳水平的薪水——这才是“共同富裕”的真正含义。

重建“生活吸引力”:从徒步到灯会,玩出经济新动能

中国人真的不会玩吗?

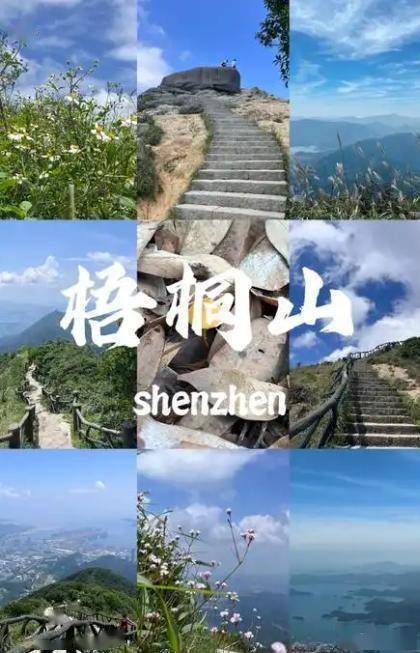

深圳给出了反例:市区内莲花山、梧桐山等数十条登山步道,周末人潮涌动;自贡灯会春节吸引游客超百万,带动周边餐饮、酒店爆满,这些举措都极大地丰富了市民的休闲生活,无疑为深圳增添了独特的魅力。

所以我们缺的不是资源,而是系统性的开发:

首先是户外经济:以徒步为例,新西兰政府官网推荐的徒步路线闻名遐迩,可我国拥有丰富多样的风景地貌,却在这方面略显逊色。

就拿川西的314国道来说,景色绝美,却因缺乏专门的徒步步道,车来车往,充满危险,难以成为徒步爱好者的天堂。

其次,打造民俗IP:充分利用各个节日,打造丰富的休闲文化。

以往,春节在很多人印象中,除了打麻将、打牌,似乎就缺乏其他乐趣。但如今的春节,国内部分城市举办的烟花表演,让人们眼前一亮。

自贡举办的灯会,更是巧妙地挖掘了民俗文化,将传统与现代娱乐相结合;若还能复兴庙会、灯展、游街(如福州“游神”已成网红),传统文化也能变为“流量经济”。

玩不是浪费,而是刚需。当一座城市能让居民“下班后登山看日落,周末去河畔钓鱼”,它的吸引力绝不会亚于GDP数字。

向“加班文化”宣战:强制休假为何势在必行?

中国劳动者年均工作时间高达2200小时,是德国的1.5倍。但“内卷”带来的不是效率,而是疲惫和低生育率。

而改变需要制度重拳:强制企业落实带薪休假(可借鉴法国“每年30天起”标准);严查“35岁歧视”和996(如上海对过度加班企业罚款案例);推广“错峰休假”(如贵州鼓励企业放“避暑周”)等等都是能带来明显改善的方式。

其次,更需文化重构:成都的茶馆文化、云南的“慢生活”标签证明:当一座城市推崇“张弛有度”,反而能吸引高端人才。

增长是为了生活,而非相反。人均GDP在8万美元的时代,我们该期待什么?

是二三线城市的年轻人不再“北漂”,是春节的街道重现舞龙舞狮的热闹,是普通人下班后能轻松找到一片徒步的绿野。而这场“生活革命”不需要宏大叙事,只需从每一个具体选择开始:

企业把办公室迁到成本更低的城市;地方政府给登山步道划出500亩地;公司HR停止询问“你结婚了吗?”

最好的发展,是让经济增长终于回归生活的本质——

“安居乐业”四字,值得我们用20年去真正实现。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号