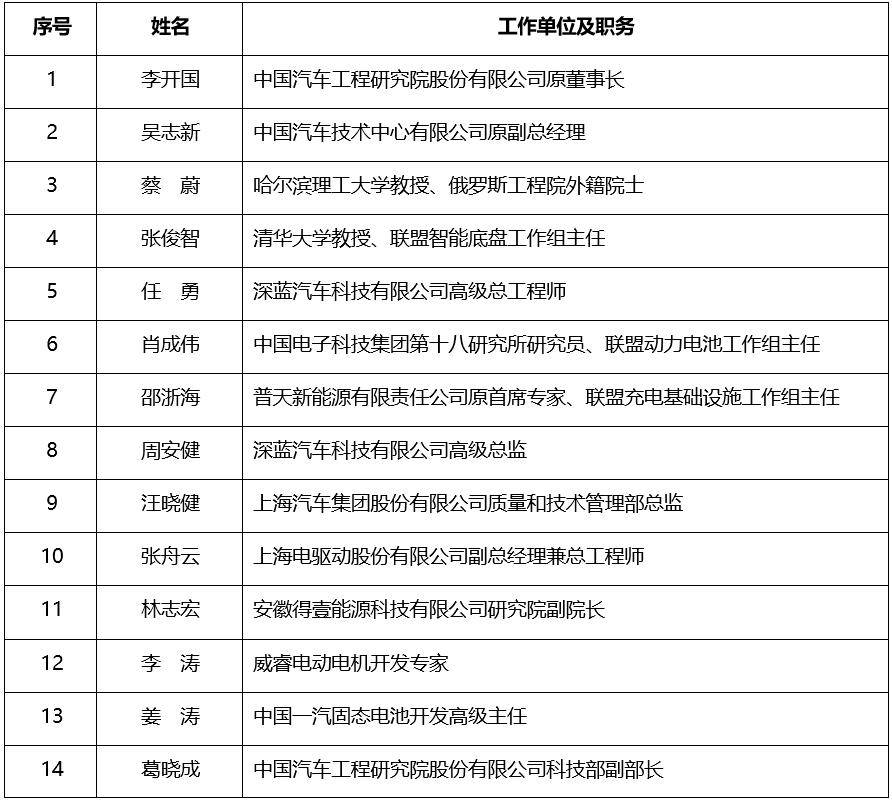

4月2日联盟共性技术课题验收评审会在重庆举行,对2023年度的21项课题进行结题验收。会议由深蓝汽车承办,联盟技术专家委员会主任李开国、副主任吴志新等14名专家担任评审专家组成员。

会上,联盟副秘书长刘国芳介绍了21项课题的总体情况、评审安排及要求。本次21项课题于2023年9月份立项,研究周期一年半,期间联盟秘书处通过组织课题中期检查、技术研讨会及线上微课堂等活动多次开展阶段性成果分享。

按照课题技术方向,本次分为整车与产业研究、驱动与底盘系统、动力电池、充电技术4个领域对课题进行验收,分别由李开国主任、张俊智教授、肖成伟研究员、邵浙海主任担任专家组组长。各课题承担单位对研究内容、研究成果、技术分享和应用推广情况进行了汇报,经专家组质询和讨论,认为21项课题均完成了研究任务,达到了考核要求,同意课题通过验收,同时也对课题下一步工作提出意见建议。

评审专家组

后续联盟秘书处将针对课题研究成果组织分享交流活动,敬请关注。

课题研究成果介绍:

课题1:乘员舱人体热舒适性瞬态仿真方法研究

承担单位:中国汽研

研究成果:构建了基于CFD技术的乘员舱热环境瞬态仿真模型。在降温、采暖等相同工况下,仿真结果与试验数据的平均温度误差≤10%。项目组基于Fiala热生理模型建立了人体热舒适性仿真程序,实现了仿真与试验的DTS误差≤1。

课题2:储热与热泵集成的全气候电动汽车整车热管理技术研究

承担单位:北京理工大学

研究成果:完成了极寒地区电动车辆储热系统的材料优选、结构设计与系统集成,搭建了铝硅合金相变储热装置实验台,建立了储热与热泵集成的整车热管理系统仿真模型。开展了铝硅合金相变储热装置的实验研究,实现电动客车乘员舱的热管理优化匹配。

课题3:整车智能化能量管理技术

承担单位:深蓝汽车

课题4:车规级芯片产业现状及自主可控技术路径研究

承担单位:国创芯联

研究成果:完成了车规级芯片分类方法、发展现状、自主发展路径研究并给出发展建议,形成《车规级芯片产业现状及自主路径研究报告》。完成了车规级芯片标准现状梳理、标准需求调研、应用技术架构研究,形成了《标准化工作路线图》并出版发布。

课题5:我国新能源汽车“走出去战略”机遇与风险分析

承担单位:中国汽研

研究成果:分析了我国新能源汽车国际化的发展态势,研判新能源汽车走出去战略的新机遇、新挑战,针对主要目标国家提出了我国新能源汽车走出去的对策和建议。

课题6:全固态电池技术路线研判及专利分析

承担单位:中科固能、国汽战略院

研究成果:完成了全固态电池技术路线研判,梳理了全球主要国家全固态电池战略规划,分析了国内外全固态电池发展模式,提出了我国规避侵权风险的专利策略,总结了全固态电池的发展路径,为我国全固态电池产学研协同发展提供了建议。

课题7:新能源汽车驱动电机轴承电腐蚀关键技术要求研究

承担单位:哈尔滨工业大学

研究成果:完成了《电动汽车驱动电机轴承电腐蚀试验及评价方法》团体标准送审稿、完成了课题的结题报告;开展了轴承电腐蚀损伤机理、电腐蚀抑制技术的研究工作,提出了轴承电腐蚀有源抑制技术,搭建了轴电流及电腐蚀检测台架。

课题8:智能底盘轮地关系感知技术研究

承担单位:同济大学

研究成果:针对时变工况下多源异构信息融合的轮胎-路面峰值附着系数估计问题,提出了动力学-感知信息交互式融合路面附着系数估计方法。开展了针对轮胎-路面峰值附着系数多源异构信息融合估计方法的虚拟仿真和道路试验,在典型结构化路面场景下,基于图像与激光点云信息融合的路面附着辨识方法平均分类准确率大于90%。

课题9:线控转向系统的关键技术研究和集成化设计

承担单位:德科智控

研究成果:完成了线控转向系统的方案设计和样车搭载,开发了HIL测试台架、线控转向测试验证方法。开展了样件转向力测试、整车低速特定驾驶场景的厂区测试,基于HIL测试台进行了性能测试和故障注入测试。

课题10:高性能驱动电机及关键材料技术

承担单位:哈尔滨理工大学

研究成果:完成了新型绕组拓扑结构设计及多目标参数优化、高功率密度电机冷却结构设计及温度场精准计算、低振动噪声高速永磁电机设计方法、新型材料在电机中的匹配设计准则等研究工作。开展了高性能驱动电机及关键材料技术研究,采用槽口田字形分块及端部扭转换位技术,实现高速交流与低速直流损耗同时兼顾,电机最高效率达到98%。

课题11:高性能驱动电机及关键材料技术

承担单位:内蒙古工业大学

研究成果:开展了金属橡胶铁芯工艺-仿真-实验研究,优化了金属丝螺旋卷参数与成型压力匹配性;设计开发了金属橡胶铁芯电机原理样机。构建了金属橡胶的力学迟滞模型,完成了金属橡胶铁芯的螺旋卷缠绕制备与性能优化,并通过充磁提升了铁芯磁导率。

课题12:动力电池加速老化安全评价研究

承担单位:国轩高科

研究成果:制定了标准工况的加速老化测试评价方法,并评测了标准工况的加速有效性,采用温度、充放电倍率、SOC区间综合加速方法,通过老化后的测试结果与常规老化后的测试结果对比相当;制定了电池加速老化的安全测试标准,并对加速老化电池安全测试可靠性开展验证,基于加速老化电池的安全测试标准开展了安全性评估。

课题13:动力电池使用退役机制研究

承担单位:中国汽研

研究成果:开展了动力电池循环和日历老化试验,建立了电池循环和日历老化的关联模型;提出了基于大数据的电池SOH估计和RUL预测算法,以及基于充电桩数据的电池SOH快速检测算法;构建了动力电池退役的评价流程与指标体系,并开展了相关应用案例的分析与验证。完成了车载动力电池通用退役机制研究报告。

课题14:动力电池本征安全性评价方法研究

承担单位:深蓝汽车

研究成果:完成了不同体系电芯单体及关键材料热物性参数测定,完成测试规程及评价规范,绘制了铁锂、三元两种体系的电池热失控时序图;建立了18款电芯的ARC数据库。研究了基于高比能半固态电池热失控机理,开发了电极表面涂层、高安全电解液等技术,T2提升≥30℃;研究了不同尺寸、材料异物的安全风险,失效机理和演变规律。

课题15:高离子通量非对称复合固态电解质膜

承担单位:哈尔滨理工大学

研究成果:完成了单离子聚合物固态电解质的制备和优化,完成了双梯度层级结构的复合固态电解质的可控调控和结构优化。开展了复合固态电解质的离子传输和结构演变机理研究。基于材料设计-结构优化-界面调控,成功实现了>9000小时的超长锂沉积-剥离寿命。构筑的三层双极堆叠固态电池,为高安全性、高能量密度固态锂金属电池的设计提供了理论和实验支撑。

课题16:动力电池低温快速加热技术

承担单位:北汽新能源

研究成果:完成了电热耦合模型开发及电池系统脉冲加热电压和电流边界寻优,实现了脉冲加热电流map与桩端脉冲加热功能。开展了脉冲加热工况测试,实现-20℃低温环境桩端脉冲加热速率5.03℃/min,电池系统脉冲加热温差控制到5℃以内,电池系统320次循环后容量保持率97%。

课题17:动力电池低温快速加热技术

承担单位:武汉理工大学

研究成果:开发了动力电池宽温域三维电化学-热耦合模型,分析了自放电脉冲加热参数对电池电化学和热特性的影响,构建了两种内外部耦合脉冲加热系统及策略,-20℃环境温度下平均温升约为5℃/min、温差小于4℃/min。完成了动力电池低温快速加热系统的研究报告。

承担单位:深蓝汽车

研究成果:开展了对电芯各部分传输动力学定量分析方法的研究,创建了内阻分解模型,可分析不同形态、不同体系、不同容量的电芯各部分阻抗占比,计算误差≤5%;基于自研的内阻模型,分析了电解液不同成分对性能的影响,开发了快充电解液,电池4C恒流充电比达89.6%。

课题19:新能源汽车电池1C-6C快充冷却技术研究

承担单位:海立新能源

研究成果:完成了电池包发热量、冷板传热能力、电池包热容、冷却机组制冷量等之间的仿真分析研究。构建了电池包高度方向分层热网络及冷却系统的一维仿真模型,完成了低倍率、中倍率、高倍率充电冷却过程动态模拟;构建了前/后列电芯单体分层热网络及冷却系统的一维仿真模型。

课题20:小功率双向充放电系统技术要求研究

承担单位:链宇科技

研究成果:完成了小功率双向充放电设备系统方案、产品功能与关键指标、桩云通信协议技术路线、产品测试评价方法等研究工作,完成了测试样机研制与测试验证。

课题21:基于数字证书的车桩协同通信安全认证技术要求研究

承担单位:上海智能新能源汽车科创功能平台、国创移动能源创新中心

研究成果:开展了“人-车-桩-云-网”一体化解决方案的可信通信架构研究,基于即插即充典型场景,研究形成了5种不同的场景应用模式及其信息流程,分析了车桩网协同数字证书用途,提出了证书结构定义及操作管理要求,形成了充电设备、电动汽车的电子电气架构和软硬件方案,并开展了实物验证。

作者、编辑 | 刘德舟

审核 | 刘国芳

编辑 | 原敬鑫

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号