一向善于营销小米,这一次遭遇了滑铁卢。

近两日,小米SU7车祸致3人遇难事故不断发酵,持续霸占热搜头条。小米市值两天缩水超1200亿港元,股价较历史最高点跌超25%。

天眼查APP显示,截止2025年4月3日,小米总市值仅为11546.01亿元。

一时间,小米SU7、小米公司本身,甚至雷军都被推上了舆论的风口浪尖之上。

01 公关折戟,雷军沉默

宣传和造势本是小米的拿手好戏,但这一次却着实丢了手艺。

车祸发生于3月29日晚间。但是直到4月1日中午,事件开始在网上发酵,小米才发布了相关公告。

中间的两天,小米对此事缄口不言,沉默,沉默,还是沉默。

小米的诚意呢?

其次,从结果来看,这份迟来的公告很失败。甚至有媒体人称之为“灾难级典型公关案例”。

这份公告很官方,列了很多数据。

但是,小米忘记了,互联网时代,舆论传播的核心,不是数据,而是情绪。

没耐心的人,根本读不完这么长的数据。

有耐心的人,读是读完了,可看到的是什么,字里行间都是遇难者驾驶问题,小米一点责任都没有。

即便是小米的铁粉,读到最后,最容易注意到的也是小米智驾从发出风险提示到车祸发生,只给遇害者留了2秒钟反应时间。

这份堪称范文的公告,在互联网平台上拱火的小作文面前,完败!

总之,这份公告没有平息事态,反而令舆论形势进一步恶化。

4月1日晚间,雷军亲自下场,发文回应,称小米不会逃避。

不过,雷总这次也不灵了,发声之后,评论区仍旧非议不断。

有人说,雷军避重就轻,有人说,雷军没有回答质疑。

3月29日白天,某大佬在群里吐槽称试驾小米SU7没有摆渡车,雷军秒回道歉,并称立即整改。

当天晚上,车祸发生,三人遇难,雷军却在两天后才发声。

这样的差别对待,很容易被人看作是上位者的傲慢。

小米走得一直是亲民路线,树立这种形象或许旷日持久,而毁掉它只需要一句不合时宜的言论。

02 智驾≠全自动驾驶

车祸原因尚在调查,责任在驾驶人还是在小米汽车,尚无定论。

但可以肯定的是,这起事故是小米汽车问世以来发生的最严重的事故,也是近年来新能源汽车最严重的事故之一。

舆论风波之下,小米首当其冲,连带着智能驾驶技术也遭到诸多质疑。甚至多家官方媒体都先后发文称:“不能过度依赖自动驾驶。”

那么,智能驾驶究竟有多智能?

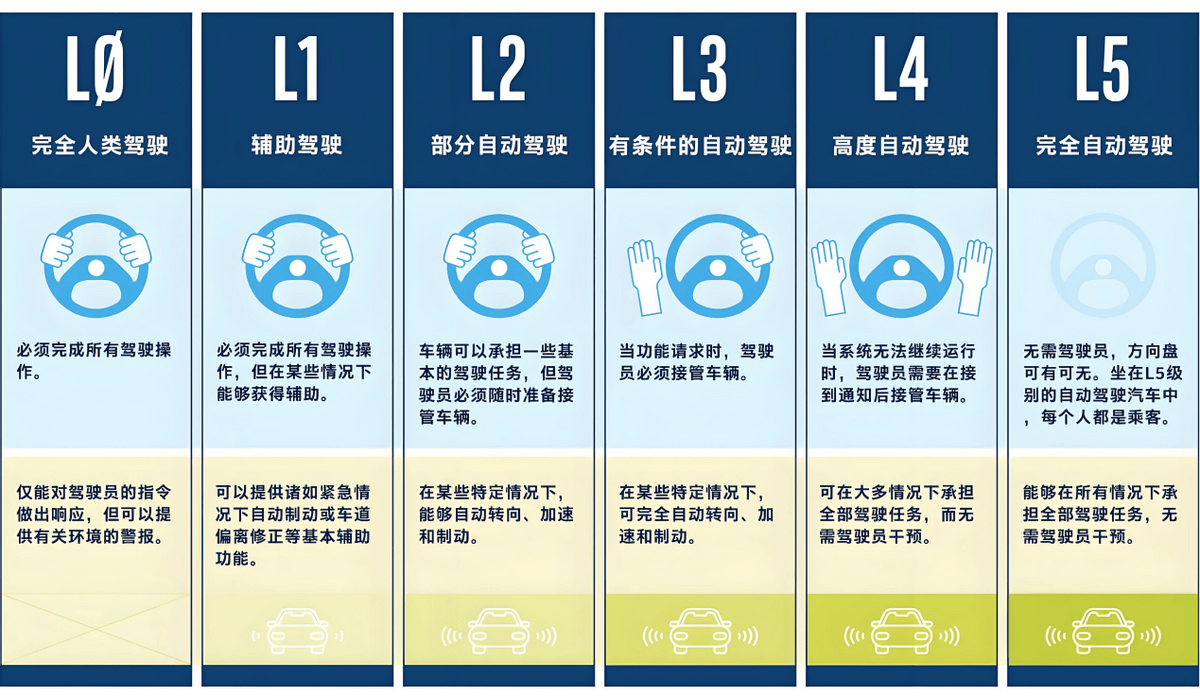

基于国际汽车工程师协会制定的标准,自动驾驶分为以下六个等级:L0-L5

而当下的智能驾驶汽车包括华为智驾和特斯拉在内,普遍处于L2级别。

这个级别的自动驾驶要求驾驶员必须随时接管车辆。

说白了,目前的智能驾驶只是一个辅助系统,和真正的全自动驾驶还差得远。

但是,对科技的狂热令很多人将人工智能当成了一种宗教,他们迫不及待地要走向下一个时代,全然忘却了眼前的风险。

这次的事故,几乎凑齐了所有危险驾驶的要素:夜间、放手智驾、速度116km/h、修路改道、设置路障......

如果不是对智能驾驶过分相信,很难想象几个尚未离开校园的大学生会如此大胆。

更有甚者,近日,浙江,网友曝光小米汽车车主在驾驶时睡着,双手离开方向盘,,吓得同行者连喊三声减速以求避让。

这种情况如果出现事故,和小米有何想干,和汽车有何相干。

无论什么情况,生命安全的第一责任人永远是驾驶员自身。

更何况,人工智能并没有人们想象得那么神奇。

当然,大众会有如此认知偏差,车企过度营销也难辞其咎。

小米SU7问世之时,雷军在发布会上声称,该车的紧急制动功能可以在白天135km/h、夜间120km/h的高速下,成功识别静止故障,并立即刹停。

紧接着,小米汽车公开进行了极限的安全测试,结果全部挑战成功。

直到这一次事故发生,用户才第一次知道小米SU7无法识别锥桶、水马、石头、动物等障碍物。

夸张宣传放在手机产品上可以一笑了之,但放在汽车上,可能就是人命关天了。

03 低配版汽车,不能低配安全

近年来,新能源汽车行业的一个普遍趋势是:汽车越来越智能,但大众对其安全性却越来越不放心。

这次事故再一次挑动了人们担忧的神经。

此次事故车辆是小米SU7标准版,在其之上,还有pro版和Max版。

据悉,在智能驾驶方面,小米SU7标准版与另外两个版本相比,没有配备激光雷达,而是采用了纯视觉智驾方案。

纯视觉智驾方案在夜间低照度环境下对临时布设的异形路障识别存在延迟,尤其是在车速超过85km/h时,有效检测距离不足200米,留给系统的应急反应时间仅约7秒,低于行业建议的安全阈值。

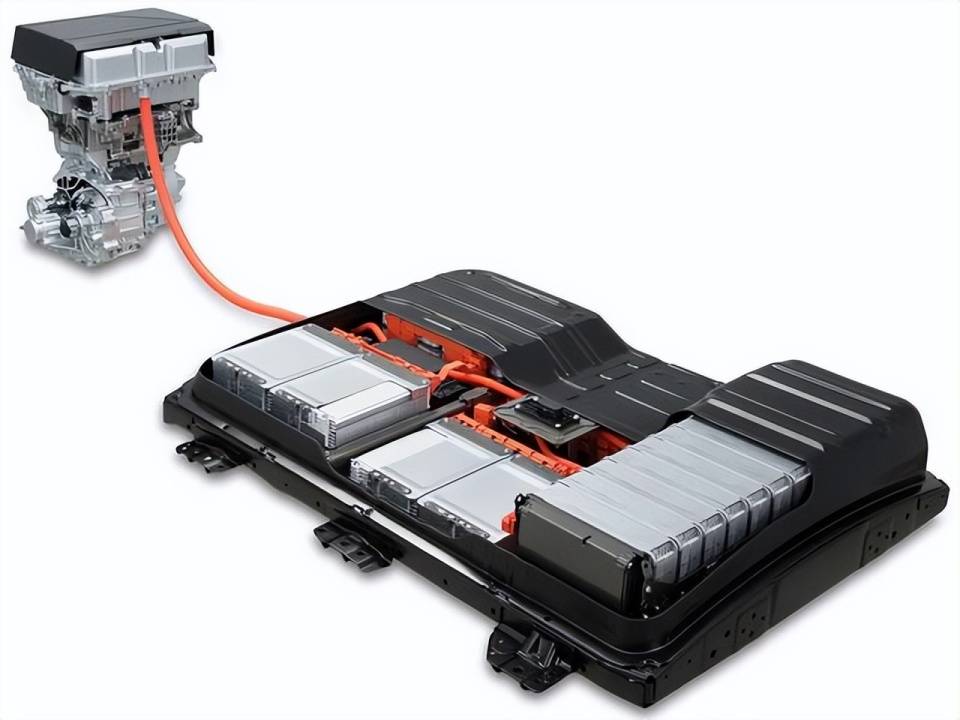

此外,标准版小米SU7标准版并没有采用电芯倒置的设计,而是采用了传统的电池包设计。

电芯倒置技术主要是通过将电芯和泄压阀倒置,使得在电池热失控时,高压高温气流和有毒烟气沿底部排气通道排向车外,从而最大程度保障乘员舱安全。

这些在汽车上市宣传中,都未曾强调。

今年3月19日,雷军从小米汽车工厂18米高的天台上,向下砸了3个涂着小米自研电池包底部材料的西瓜,用西瓜没有摔碎来证明小米SU7 Ultra的安全性。

在发布会上,雷军也曾表示小米汽车电池上下都上了14层的物理防护,底部的防护足足高达8层。

可是,有着14层防护的电池,怎么就着火了?

这一次触目惊心的事故,瞬间让那些高调的宣传变得如皇帝新衣般滑稽。

04 互联网造“神”也毁“神”

雷军是技术出身,却是一个实实在在的营销天才。

刘强东曾说过:“不要跟雷军比营销,我们都比不过他。”

360掌门人周鸿祎关于小米“4块玻璃镜头”的故事更是脍炙人口。

其所到之处,往往自带流量,小米也跟着吃尽了红利,短时间内俘获了一大批拥趸,很快成长为科技企业中的佼佼者。

但是,互联网能造神,也能毁神。

作为企业一把手,雷军在此次车祸事件中的做法,其实没有问题。

小米官方发布公告后不久不到12个小时,雷军便跟着发了声明,声明内容也没有任何问题。

雷军之所以也陷入舆论漩涡,只因为没有”秒回“。

一个完美的人怎么能有瑕疵?一个连用户对产品的建议都会第一时间回复的人遇上人命关天的事怎么能等了两天才回复?

你看,完美人设下,背负的是必须要当完人之重。

可是,世界上哪有完人呢?即便是不完美的人设,也不可能永远维持,因为人是会变的。

就像董宇辉一样,爆火之初,董宇辉只是"知识带货"破圈者。而后粉丝越来越多,热度越来越高,其人设逐步变成了文化偶像、带货界的“许知远”。

渐渐地,董宇辉被粉丝捧到了完美人设的地步。

再之后,董宇辉的一言一行,直播中说的每句话都开始被拿到放大镜下审视。以至于一个错别字,一个不准确的典故,都会使得其面临巨大批评。

归根结底,这是一个流量的时代,也是一个速朽的时代,互联网会不断地竖起一个标杆,然后迅速推到,再找下一个。

雷军虽然与一般网红有着本质差别,但当饭圈文化从娱乐界、文化界蔓延至科技界时,其效应都是一致的。

小米依靠雷军的流量进行宣传营销,很有效果,但也很脆弱。

科技企业的核心内功仍然是技术。除此之外,包括营销在内的一切手段都只是花巧的招式罢了。

在武侠小说当中,内力不足,再巧妙的招式都只能是花架子。

企业经营亦如是,如果过度营销长久凌驾于技术实现之上,那么最终只能遭到反噬。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号