在新能源汽车市场爆发式增长的初期,插电式混合动力车(以下简称“插混车”)凭借“可油可电”的标签,一度成为消费者眼中“鱼与熊掌兼得”的理想选择。

然而,随着技术迭代和用户真实体验的积累,越来越多的车主发现,插混车并非想象中那般完美。

某车主在社交平台上感慨:“开了三年插混车,才明白与纯电车的差距有多大。如今换到纯电,才发现生活原来可以如此轻松。”

这种“后悔”情绪的背后,是插混车与纯电车在能源效率、使用成本、驾驶体验等方面的巨大鸿沟。

插混车的纯电续航普遍在50-120公里之间,且受温度、驾驶习惯影响显著。冬季实际续航甚至可能“腰斩”,例如标称55公里的车型仅能行驶30公里。

用户不得不频繁充电,若家中无私人充电桩,公共充电的低适配性(部分插混车仅支持40kW充电功率)导致每次充电耗时近1小时,彻底沦为“充电奴”。

更矛盾的是,车主既想通过纯电模式省钱,又因续航不足被迫频繁加油。一位车主算了一笔账:插混车亏电油耗每公里约0.32元,而纯电车仅需0.1元,长期积累成本差距显著。

插混车在电量充足时表现接近纯电车,但亏电状态下,燃油发动机介入的噪音、抖动和动力迟滞问题突出,驾驶体验“断崖式下降”。

有车主形容:“像开着一台动力不足的燃油车,还要忍受油电切换的顿挫。”

插混车需同时维护燃油系统和电动系统,保养项目复杂且费用高昂。发动机机油更换、变速箱检查、电机保养等叠加,年均成本比纯电车高30%以上。此外,电池循环寿命较短(平均5-8年),更换成本动辄数万元。

2025年的纯电车普遍搭载800V高压平台,支持250kW以上快充,10%-80%电量仅需20分钟,彻底告别“充电长跑”。

以奥迪Q4 e-tron为例,其84.8kWh电池包CLTC续航达605公里,且通过精准算法实现剩余电量误差低于1.5%,有效缓解续航焦虑。

充电设施普及亦大幅优化体验。一线城市公共充电桩密度已超加油站,配合APP智能导航,用户可轻松规划补能路线。

纯电车凭借电机直驱特性,动力输出线性平顺,零百加速普遍进入6秒区间。车内静谧性更是一骑绝尘,彻底消除燃油车噪音与震动。

本田灵悉L等车型还通过底盘调校技术,兼顾运动性与舒适性,实现“燃油车般的驾乘体验”。

纯电车年均电费仅为燃油车的1/5,且无需更换机油、火花塞等部件,保养成本降低60%。从生命周期碳排放看,纯电车(使用绿电)比插混车低40%,真正契合碳中和目标。

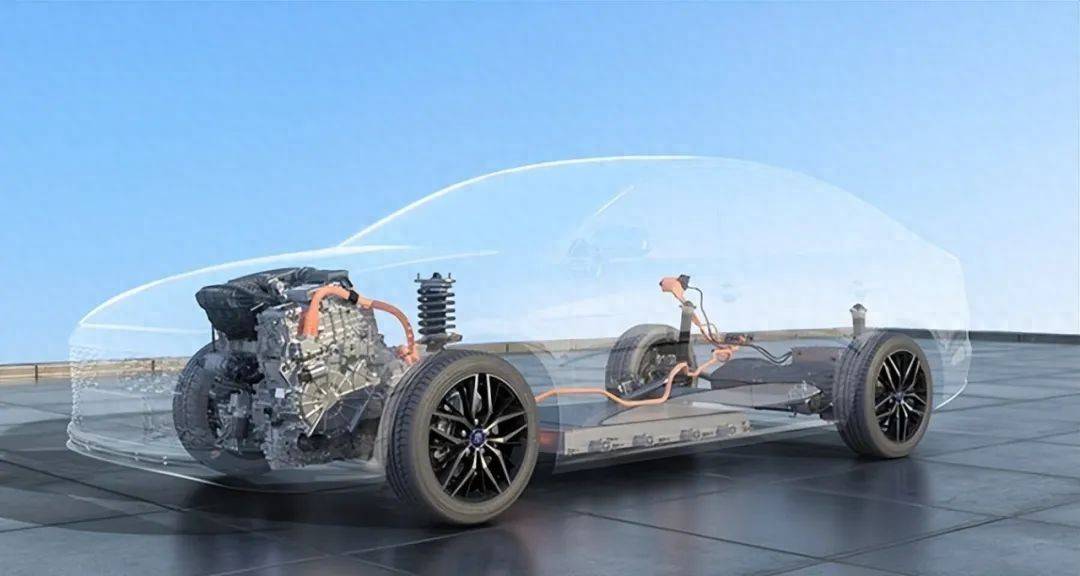

插混车诞生于燃油车向纯电车的过渡期,其设计本质是妥协产物。两套动力系统的复杂性导致整车重量增加、空间利用率下降,而电池技术突破(如固态电池)和充电网络完善,正加速插混车的边缘化。

行业数据显示,2025年纯电车市场份额已突破65%,而插混车占比不足20%,且主要集中于充电条件有限的农村市场。

早期用户因续航焦虑选择插混车,但实际使用中,85%的里程依赖纯电模式,长途用油场景占比不足15%。

随着纯电车续航普遍突破600公里(部分车型达1000公里),用户发现“可油可电”已成伪需求。

如何避开“插混陷阱”?

选择续航不低于600公里、支持800V高压快充的车型,如小鹏G9、蔚来ET5等,确保长途出行无忧。

优先选择具备纯电平台研发经验的车企(如特斯拉、比亚迪、奥迪),其电池管理、热控制系统更成熟,故障率低。

若以城市通勤为主,纯电车优势明显;若频繁跨省长途,可考虑增程式电动车(如理想L9),其油耗表现优于插混车。

纯电时代已来,何必“委曲求全”。从插混到纯电的切换,不仅是技术的迭代,更是用户从“妥协”到“自由”的觉醒。一位车主总结:“插混车像一段将就的婚姻,而纯电车才是真爱。”

随着充电网络全域覆盖和电池技术持续突破,纯电车正以不可逆的趋势重塑出行生态。

对于那些仍在插混与纯电间犹豫的消费者,或许该听听过来人的忠告:“与其忍受双重焦虑,不如一步到位拥抱未来。”

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号