编者按 |2025年4月5日,是红旗渠总干渠通水60周年纪念日。为传承弘扬红旗渠精神,激励广大党员干部群众建功新时代,围绕乡村振兴、红色研学、文旅融合、新质生产力等主题,河南省委宣传部近期组织开展“红旗渠精神永在·红旗渠通水60周年”集中采访活动。

安阳林州以红色基因为纽带,聚力打造全国红色研学高地,通过“红色教育+文旅融合”双轮驱动模式,激活全域旅游新动能。本篇报道,记者走进红旗渠纪念馆、红旗渠风景区、太行光影艺术馆,了解并试图还原红旗渠精神为林州文旅经济带来的独特优势,及其产业经济效应。

“我爷爷、外公都是红旗渠的建设者,有责任向大家讲好红旗渠的故事。”3月31日,在“红旗渠精神永在·红旗渠通水60周年”集中采访活动中,红旗渠纪念馆运营中心副经理常会平自豪地说。

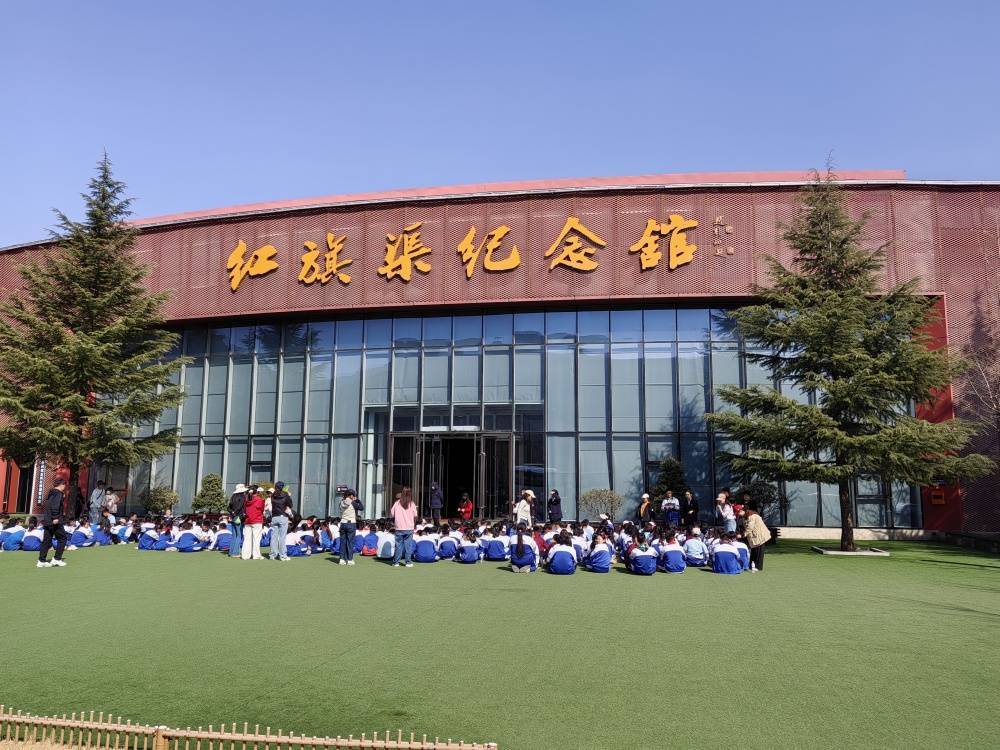

红旗渠纪念馆位于安阳林州,是为了纪念林县(现林州市)人民发扬“自力更生,艰苦创业、团结协作、无私奉献”修造红旗渠这一伟大创举而建立的博物馆。采访期间,红旗渠纪念馆人头攒动,不同年龄阶段的游客和参加红色研学的中小学生汇聚于此,感受红色脉搏。

一渠绕群山,精神动天下。常会平表示,现在越来越多的人都会来林州看红旗渠,既有和红旗渠建设者同时代的年长者,更有大学生、都市白领这样的青年人。作为“渠三代”,每年她接待讲解工作1500余场,约10万人都听她讲过红旗渠的故事。

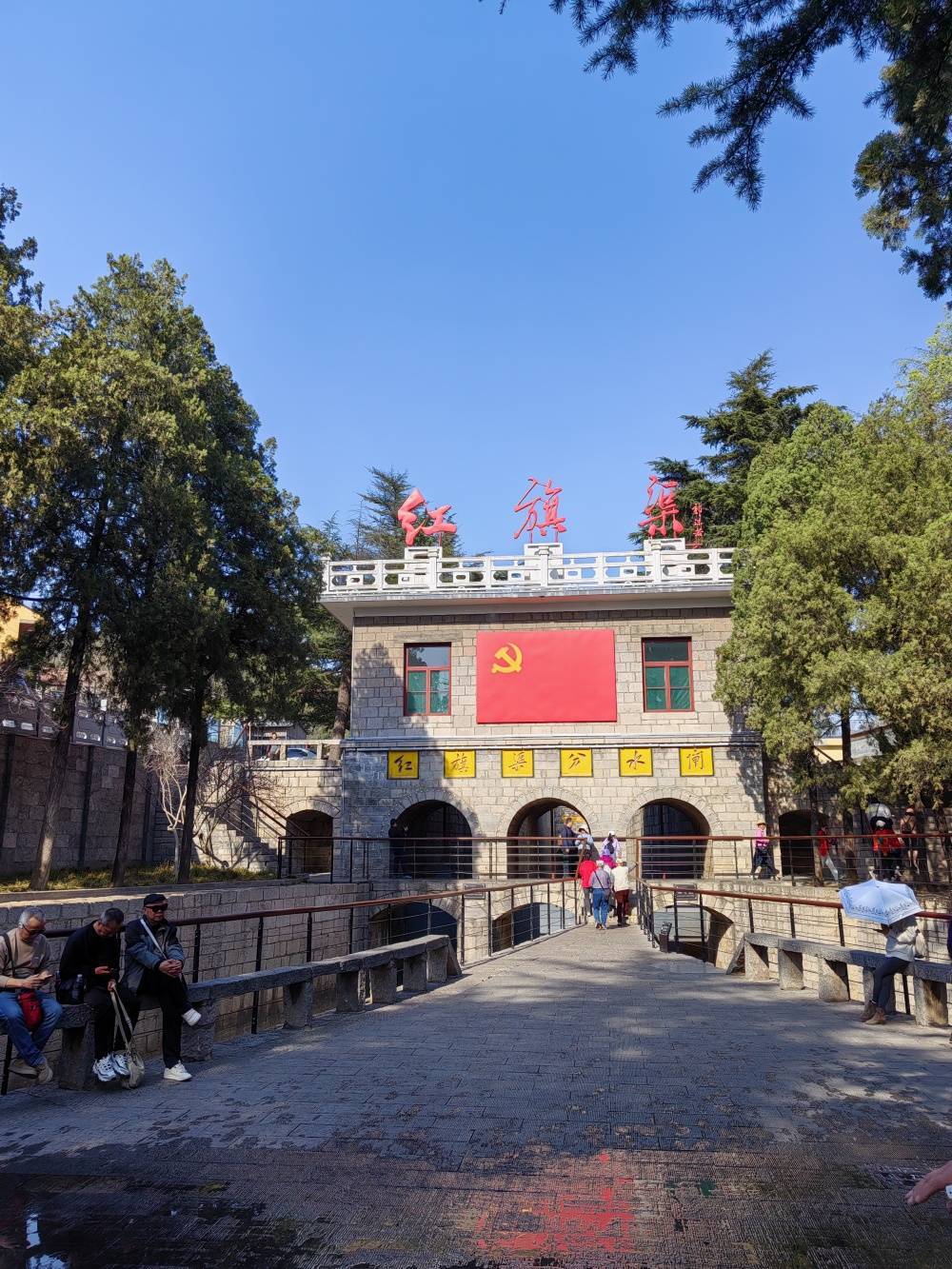

在红旗渠纪念馆附近,红旗渠总干渠枢纽工程分水闸同样是游客打卡地,渠旁边的照片记录了60年前的通水盛况。流动不息的渠水在历史的长河中奔涌向前,映照着永不褪色的红旗渠精神——自力更生的倔强、艰苦奋斗的印记,仍在太行山的崖壁上闪耀着时代光芒。

青年洞是红旗渠总干渠的咽喉工程之一,也是红旗渠建设最艰巨的地段。当年修建红旗渠,因参加凿洞的突击队是从全县民工中抽调出来的300名优秀青年,故取名“青年洞”。

现如今,红旗渠青年洞旁已建起天河亭演出场地,工作人员任斌强已做了快五年的“凌空除险”红色情景表演。和常会平一样,任斌强也是“渠三代”,他的姥爷正是当年赫赫有名的任羊成。

何为凌空除险?因红旗渠总干渠修筑在悬崖峭壁上,修建过程中要实施爆破作业,但爆破后还会有碎石挂在崖壁,严重影响施工人员的生命安全,以任羊成为首的凌空除险队,他们腰系绳索,像打秋千一样,在悬崖上荡来荡去,用钩子把松动的石头除掉。

“除险英雄任羊成,阎王殿里报了名。”任斌强回忆,小时候听姥爷讲凌空除险没啥感觉,等到实地表演时也会开始害怕,才真正理解姥爷那代人的不易。套绳、下崖、飞荡、除险,每一个动作,姥爷都会一遍一遍地教他,现在他也带起了徒弟,开始传授起经验。

任斌强表示,他的表演就是向观众再现姥爷的工作场景,尽管他的表演只是整个舞台剧的一个片段,但每次出场表演依然会听到观众的掌声和欢呼声。有时候结束表演,还有热心观众专门找他表达敬意。

除了红旗渠带来的精神供养,巍巍太行的自然风光,是安阳林州文旅的又一大特色。4月1日,在安阳林州石板岩镇,采访团来到太行光影艺术馆,六大特色展厅通过光影艺术的形式,集中展示了太行山及其周边地区的文化特色、历史记忆、风土人情等。

太行光影艺术馆工作人员张栋梁介绍,艺术馆面积约1000平方米,总投资约2300万元,通过投影空间、实景互动、虚实共生、AI作画、光影触控互动等技术手段,与前瞻性的先锋艺术相融合,采用创新性的艺术呈现手段,打造全沉浸式艺术交互体验空间。

“红色教育+文旅融合”双轮驱动模式,激活了安阳林州全域旅游新动能,也对林州经济社会发展起到推动作用。数据显示,2024年林州接待游客1965.23万人次,同比增长10.06%;其中,红旗渠景区的游客人数年均增长超20%,2024年突破190万人次。

据悉,接下来,安阳林州将坚持以文塑旅、以旅彰文,以集聚、融合、拓展为路径,大力弘扬红旗渠精神,积极探索打造“旅游+培训+研学+写生+民宿+演艺”的融合发展新业态,将文化旅游产业培育成彰显文化底蕴、增强城市自信的支柱产业。

责编:陶纪燕 | 审校:张翼鹏 | 审核:李震 | 监审:万军伟

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号