文丨詹詹 郭小兴 编辑丨杜海

来源丨(ID:zhengjingshe)

(本文约为1600字)

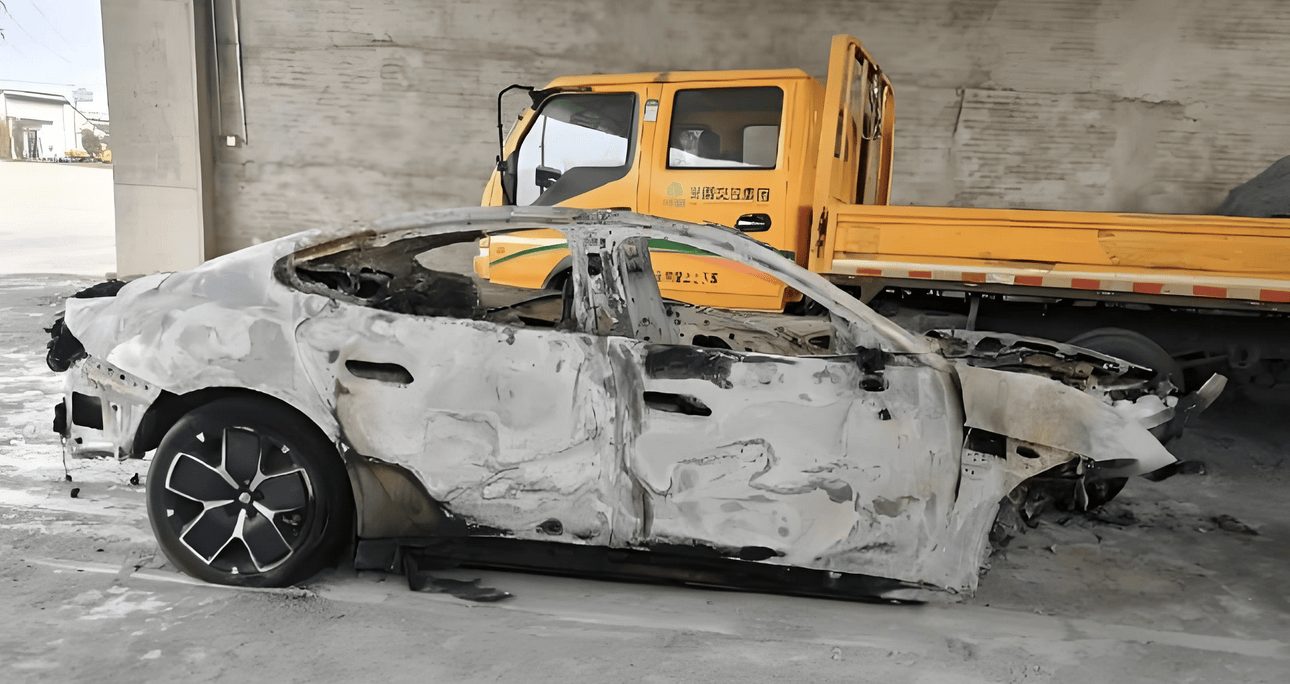

一场开启NOA智能辅助驾驶的小米SU7高速爆燃事故,将繁华背后的隐忧再次推至前台,更撕开了新能源行业的智驾幻想、技术裂痕与监管滞后。

截至目前,任何对事故原因的推测都不足为凭。但面对逝去的宝贵生命,我们至少可以将已被反复警示的两点风险,真正地刻骨铭心:

1)智能驾驶系统目前还不能代替人类承担事故风险和赔偿责任;2)不能完全信任电子技术,尤其是事故发生时的紧急操作和事故发生后的救援环节。

1

智能驾驶:车企狂吹智驾平权与技术现实的鸿沟

根据第一创业证券研究所,截至2025年第一季度,国内L2+级智能驾驶渗透率已达42%,较三年前增长近300%。

但与智驾渗透率一起增长的,是事故数量。有数据显示,2019-2024年间,智驾相关投诉超4000宗,涉及紧急刹车、强制变道、无法识别障碍物等危险行为。

更值得警惕的是,部分车企为抢占市场,采用“期货式营销”——提前安装硬件却延迟功能落地,导致用户陷入功能未激活却需为潜在风险买单的困境。且车企为争夺市场份额,普遍存在“重宣传、轻落地”现象。

在技术层面,多数车企的智驾系统未经过大规模复杂场景测试就直接发布,将安全风险转嫁给用户。

事故中,小米SU7的NOA系统在碰撞前几秒才发出警报(根据现有信息推断,有待最终定论),驾驶员接管时车速仍达97km/h。我们必须承认,L2级智驾存在不可忽视的两大缺陷:

1)感知边界模糊:纯视觉方案对静态障碍物(如水马、护栏)识别率不足30%,激光雷达方案虽更优,但成本高昂难以普及;

2)应急逻辑缺陷:AEB功能在驾驶员接管时自动失效,导致紧急制动错失黄金时间。

小米SU7的此次事件进一步说明,智驾技术的安全性尚未被市场充分验证,一旦出现事故,仍需依赖政策与车企兜底,而非技术本身。

再深一步探究,智驾最大的隐患不是技术,而是对人性的挑战。驾驶者在逐渐熟悉智能驾驶系统后,因为可以缓解疲劳,会逐渐信任智驾。

这是人性使然,没有人不喜欢偷懒。

即便事前进行过充分培训,也难免产生沉迷与信赖。

而在使用智驾系统时,系统一方面让驾驶者的身体放松,同时又要求保持高度警惕观察环境,随时准备接管车辆,这无疑是违反了人性。

一旦因此出了事故,厂商可以把问题推在用户过度依赖智驾上,定性为“自动化偏误”。

2

电子技术:进步显著却非“万能”

新能源汽车电子技术发展迅猛,传感器、芯片、算法不断升级。但在实际应用中,仍存短板。比如智能驾驶依赖的传感器融合技术,在极端天气下性能下降;算法对复杂交通场景的学习能力尚未成熟。

新能源汽车电池起火的问题也尚未根治,智驾系统故障可能进一步加剧逃生难度。车企在追求智驾功能迭代时,往往忽视与电池安全性的协同优化,形成新的安全隐患。

此外,严重的新能源车事故几乎都会面临关于车门无法打开的质疑。2024年4月发生在山西运城、导致三人死亡的问界M7事故中,车门未解锁,封闭式门把手未弹出,导致救援人员无法打开车门,只能破窗救援。这起事故的最终调查结果显示,在碰撞瞬间,前机舱的电源和信号线被切断,致使门把手无法收到解锁信号。

它们安全与否,完全取决于事故瞬间是否有可靠的供电和信号传输。

电子技术在自动驾驶领域的应用,远未达到宣传的 “乌托邦”。

3

行业标准缺位:发展路上的“模糊地带”

理想汽车CEO李想曾在朋友圈中写道:“呼吁媒体和行业机构统一自动驾驶的中文名词标准,避免夸张宣传造成用户误解。”

这一呼吁,道破行业乱象。部分车企为营销,将 L2 级辅助驾驶包装成自动驾驶,给用户不切实际的期待。事实上,当前多数新能源汽车的 “自动驾驶”,本质仍是辅助驾驶。

“10年比亚迪第一台纯电汽车上市,15年了,关于数据、电池、智驾,工信部还没拿出严肃的强制性国家标准,这咋推动产业超车?” 网友的尖锐质疑,直击行业要害。

新能源汽车赛道,电池安全、智驾数据交互、自动驾驶分级等关键领域,长期缺乏统一强制标准。企业各自为战,电池安全测试五花八门,智能驾驶宣传术语混乱,消费者难辨优劣,产业协同也因标准缺失效率低下。

没有标准的指挥棒,技术迭代可能走向无序,产业超车更如雾里看花。

CEO·首席研究员|曹甲清·责编|唐卫平·编辑|杜海·百进·编务|安安·校对|然然

声明:文中观点仅供参考,勿作投资建议。投资有风险,入市需谨慎

喜欢文章的朋友请关注,我们将持续进行价值发现与风险警示

转载任一原创文章,均须获得授权并完整保留文首和文尾的版权信息,否则视为侵权

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号