关于混动到底选插混还是增程的问题,业界虽然一直争论不休,但消费者早已作出了选择,那就是15万以内,插混居多,15万以上,增程明显增多,超过二三十万,增程几乎成为主力,至于50万以上的超豪华市场,增程就已经独霸天下了。从成为24年最大黑马的零跑,到主打增程的华为系、理想,还有超高端的猛士、仰望、尊界等,增程已经成为了一种主机厂爱推、消费者也乐意买的技术。那么对于这一只被视为技术相对落后的增程,到底是那些热门品牌“胁迫”了车主,还是这类技术真的另有玄机呢?

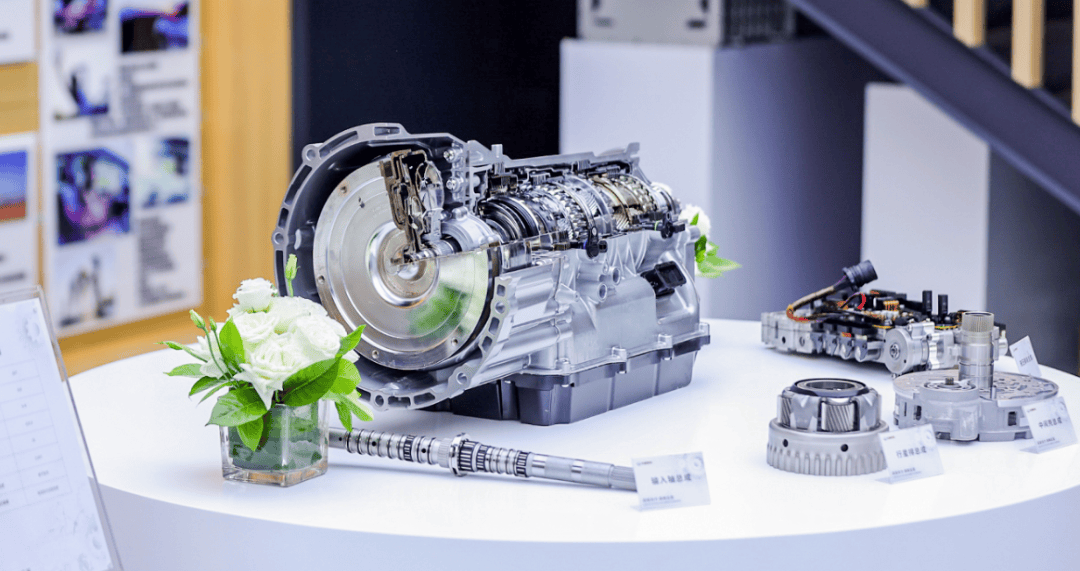

对于技术上的高低,插混和增程谁更“先进”,早年间已经有了定论:别看插混的区别仅仅是发动机能够参与驱动,要做到这一点,系统的匹配难度,变速箱的调教要求,还有更为复杂的电控,稍稍懂一些机械原理的都知道插混更具技术含量;增程看起来就要简单很多,不过是扮演一个发电机的角色,连早年间“不入流”的东安都能成为知名供应商,可不就是没什么难度么?

但如今,是一个不讲究过程、更看结果的年代。对于消费者而言,选择增程就是因为它可以做到更方便、省钱、省事;主机厂同样偏向增程,原因除了消费者喜欢之外,也在于“选择大于努力”。

先来说说,为什么增程可以做到更方便、省钱、省事。道理很简单,从参数指标上就能明显看到,长续航插混虽然也不少,但增程的纯电续航依然普遍要高于插混,而且只要都是用的高热效率发动机,两者的馈电油耗并不会有太大的差别。在这种情况下,买增程,就更容易实现通过纯电模式进一步省钱、一箱油开大半年的体验,这个时候,比起肉眼可见的成本缩减,当然就不会有人去纠结技术高低了。

至于所谓的“选择大于努力”,也同样很好理解。 在如今这个年代,是个主机厂就得做选择,尤其在动力方面,是猛冲纯电,还是选最受欢迎的混动,亦或是坚持燃油,都得想好了再行动。 而决策的逻辑,其实也跟消费者一样,结果预期是摆在第一位,过程相对就没那么所谓。 说的再直白一点,真正理性的厂商,都会考虑成本、市场欢迎度、应用场景等各方面的表现,选择那款综合优势最强,而不是自己最喜欢或者最擅长的技术。 而增程,就是目前的乃至未来的最优选。

比如从成本方面考量,同样的研发投入,把大量的经费拿去继续 死磕排量缸数,造一台海外品牌都已经不太感冒的内燃机,是一种选择;花钱花时间 调教混动系统、研发DHT或者E-CVT变速箱、优化内燃机、变速箱、电池、电机匹配,也 是一种选择; 但相比这两种,最好的选择显然就是把成本放在最能体现实用性,也最具发展潜力的电池和电控方面,这两方面做好了,那是货真价实的四两拨千斤。

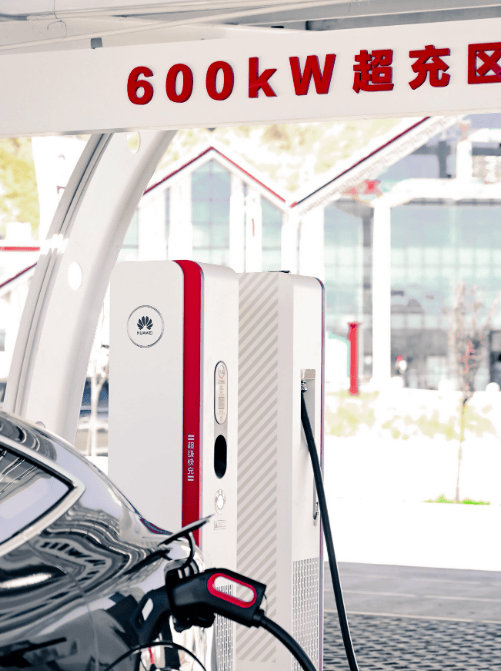

嫌充电麻烦? 好说,800V,4C、5C甚至6C快充一上,再多拉几个销量高的品牌一起玩换电,分分钟就能又快又便宜; 嫌馈电油耗高、续航达成率一般? 同样好说,把浪费在变速箱、排量上的精力、成本都用来搞电控,那难题同样可以迎刃而解,特斯拉好多年前就搞定了的问题,中国人解决不了? 不存在的,无非就是项目经费、研发周期够不够的问题。

在这样的前提下,就算不追求电池、电控上的超前和领先,增程的成本优势也能解决很多现实问题了。就像前面说的体验层面,插混系统复杂的调教、匹配成本省掉了,那不就可以挪出经费去堆大电池了么?就算是电池供应商都没混熟,那车价多便宜几千块钱也是好的。

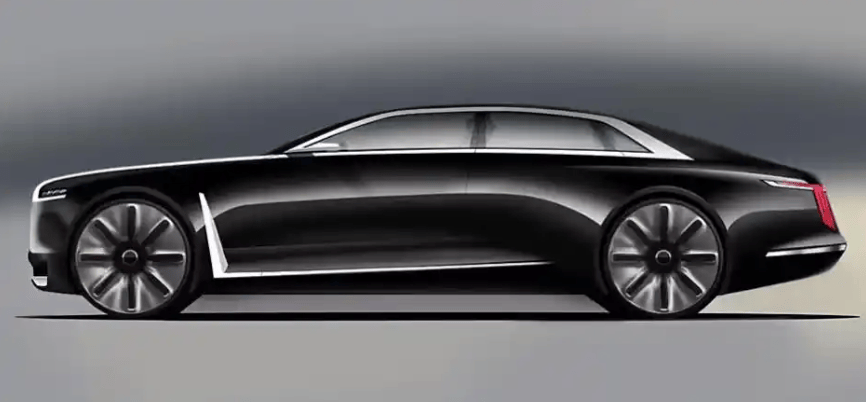

对应在高端市场,不同选择带来的差别也更加明显。由于是高端,高性能成为必须,主机厂一般就只能有两种选择,把更多的成本放在气缸、排量上,或者放在电机、电控上。从结果来看,如果是堆排量,以百万级为例,纯燃油要想达到新能源那样的性能,少说V8双增压只能作为入门款,费力造个V12都不见得拼得过新能源;如果是大排量插混,一般的六缸或许就能满足需求,但电机的成本同样少不了,而且调校同样复杂;可如果是增程的方案,那就省事多了,随便一台1.5T,就能满足发电量了(100千瓦,一小时攒35度电不成问题,而如今几乎没有什么车电耗能超过35度的),剩下的成本用去冲电机、电池,那四电机、超快充不就有了么,性能还分分钟吊打法拉利、布加迪!

总而言之,论努力,复杂的插混,想破脑袋都难以突破热效率上限的燃油,的确更能体现厂商、工程师的迎难而上,可明明有一条更高效、更能把钱花在刀刃上的路径,何乐不为呢? 尤其,当越来越多的人对内燃机失去情怀之后,所谓的V6、V8,给人的印象只剩下了成本高又费油,人们更期待的是国产的三电技术可以超越特斯拉,新能源可以越来越方便,且衍生出更多的附加科技,而当那些理性的厂商集中攻坚三电、电控之后,超越特斯拉已经逐渐成为了现实,6C快充等新技术也已经面世,智驾等附加科技也已经遥遥领先,而这一切都是“选择大于努力”带来的结果。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号