2025年,中国汽车市场迎来一项重大政策调整:新能源汽车的“绿牌特权”可能被取消,实现“油电同权”。

消息一出,瞬间引发了广泛讨论,尤其是3.1亿燃油车主群体的反应耐人寻味——他们并未因此欢呼,反而感到更深层次的忧虑。为何在看似“公平竞争”的政策下,燃油车主依然难展笑颜?

自2016年绿牌政策试点以来,新能源汽车享受了免费牌照、不限行、购置税减免等“特权”。

这些政策显著推动了新能源车的普及:2022年,中国新能源车销量达688.7万辆,市场占有率25.6%。

以一线城市为例,上海新能源车渗透率接近48%,深圳、北京紧随其后。绿牌政策通过降低购车成本和时间成本,成为撬动市场的重要杠杆。

随着新能源车市场逐渐成熟,政策红利开始退出。乘联会提出合并蓝绿牌的建议,核心逻辑是“让市场回归竞争本质”。

此外,绿牌特权加剧了城市交通压力(如不限行导致拥堵)、税收失衡(燃油车承担更高税费)等问题,促使政策调整。

例如,上海已率先取消插混车型的绿牌资格,要求其与燃油车同台竞拍车牌。

新能源车在续航、智能化、动力性能等方面已全面超越燃油车。例如,20万元级电动车零百加速可达4秒以内,并标配智能驾驶和OTA升级功能。

而燃油车在同类配置上需付出更高成本。续航方面,纯电车普遍突破600公里,增程式车型甚至可达2000公里,彻底解决了早期“里程焦虑”。

反观燃油车,内燃机技术已接近天花板,传统车企如大众、丰田纷纷宣布停止研发燃油发动机,转向电动化。

即使绿牌取消,新能源车的电费成本仍仅为燃油车油费的1/3-1/5,保养费用也更低。

以年均行驶2万公里计算,电动车年均使用成本约4000元,而燃油车高达1.5万元。

此外,燃油车需承担高额税费(如油价中近50%为税收),而电动车仅需缴纳17%的增值税。

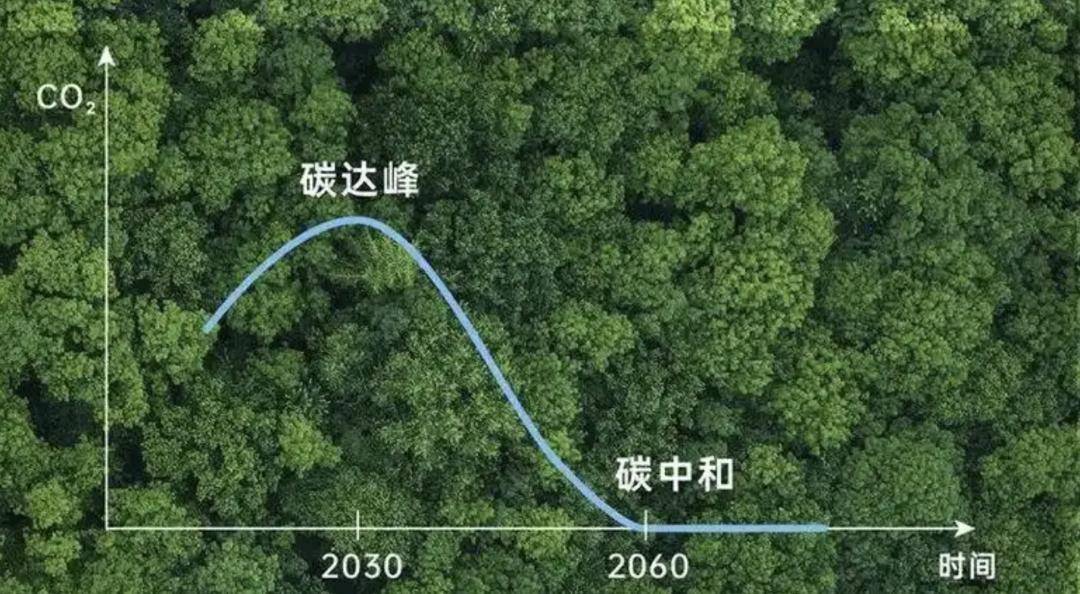

全球“碳中和”目标下,燃油车面临更严格的排放标准。欧洲计划2035年禁售燃油车,中国亦在制定国七排放标准,要求燃油车进一步降低污染物排放。

部分城市已设立“超低排放区”,高排放燃油车需支付额外费用,而电动车可免费通行。环保大势下,燃油车的生存空间被持续压缩。

主流车企的电动化战略已不可逆转。大众计划2030年前在欧洲停售燃油车;丰田与比亚迪合作开发电动车,并计划2030年在北美市场实现80%的新能源车销量占比。

奔驰、宝马等豪华品牌亦推出纯电车型。传统车企的转型进一步挤压燃油车市场,消费者对燃油车的未来信心不足。

早期消费者因绿牌特权选择新能源车,如今则更看重产品力。以比亚迪为例,其“油电同价”策略直接冲击燃油车市场,A级燃油车市场份额被大幅蚕食。

调查显示,70%的消费者认为新能源车的智能化体验是核心吸引力,而非政策优惠。

电池技术的突破(如宁德时代麒麟电池)和规模化生产使电动车成本持续降低。2024年,磷酸铁锂电池成本较2018年下降60%,推动电动车价格下探。反观燃油车,受制于原材料价格波动和排放升级成本,降价空间有限。

新能源车保有量激增导致燃油车保值率下滑。以某日系品牌为例,其燃油车三年保值率从2021年的65%降至2024年的48%。部分车型甚至出现“二手车比新车贵”的倒挂现象。

随着车企缩减燃油车产能,4S店维修资源向新能源车倾斜。一线城市已有30%的燃油车专修店转型或关闭,车主面临“修车难、配件贵”的困境。

即使绿牌取消,燃油车仍需应对潜在政策风险。例如,海南拟对新能源车征收养路费,但燃油车仍承担更高税费;部分城市可能通过拥堵费、排放分区等隐性政策限制燃油车使用。

插电混动和增程式车型或成短期赢家。它们既能享受新能源车部分优势(如低油耗),又可规避纯电车的续航焦虑。理想、问界等品牌已凭借增程式技术抢占市场。

高端燃油车(如性能车、豪华车)仍有一定市场,但其定位将转向小众化。例如,保时捷911等车型因品牌溢价和技术独特性,短期内难以被电动车取代。

充电桩普及、电池回收体系完善、公平税制建设(如按里程征收养路费)将是政策调整后的重点。只有实现全产业链的“平权”,才能真正推动市场健康发展。

绿牌特权的取消,标志着中国汽车产业从政策驱动迈向市场驱动的关键转折。对燃油车主而言,这一变化并非“翻身”契机,而是技术创新与时代趋势的深刻警示。当政策光环褪去,唯有具备核心竞争力的产品才能生存——无论是燃油车还是新能源车,这场变革的终局,终将由消费者和市场的选择书写。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号