最近,在参加一场新车上市发布会上,品牌方领导将某知名的常青树车型视为对标产品,认为自家产品在该细分市场有一战之力,甚至有超过对标车型潜力。在听到品牌方领导的表述后,身边的媒体同行不以为然,小声说道:“你选择对标谁,就是承认不如谁。”

这是个很有意思的观点。

诚然,知名的燃油时代的常青树车型如紧凑型轿车标杆大众朗逸和日产轩逸,中级轿车市场的大众帕萨特和日系三杰凯美瑞、雅阁、天籁,SUV市场的本田CR-V和丰田RAV4,MPV市场中的GL8......这些标杆车型不仅在销量上表现出色,还在用户口碑、产品质量和品牌影响力等方面具有显著优势,成为各自细分市场的代表。

后续上市的新车找这些车型对标,显然更多的是想借势快速建立认知,而不是示弱。然而,在很多业内人士看来,找这些车型做对标,属于开局就低人一等的行为,是没必要的。

但在笔者看来,在汽车产业面临百年未有之大变局中,对标策略早已超越简单的竞争比较的关系,而是演变为车企重构市场秩序的战略工具。

试想一下,当仰望U8将竞品锁定为奔驰G级时,当理想汽车选择宝马X5对标时,当特斯拉Model 3将奔驰C级视为主要对手时,这些勇敢果决的举措难道是对传统的臣服吗?显然不是,这些更像是新品牌们在宣告电气化时代新王者诞生的过程。

这种充满进攻性的对标策略,本质上是新品牌新车型对自身技术实力、市场洞察的自信宣言。

先对标,再超越

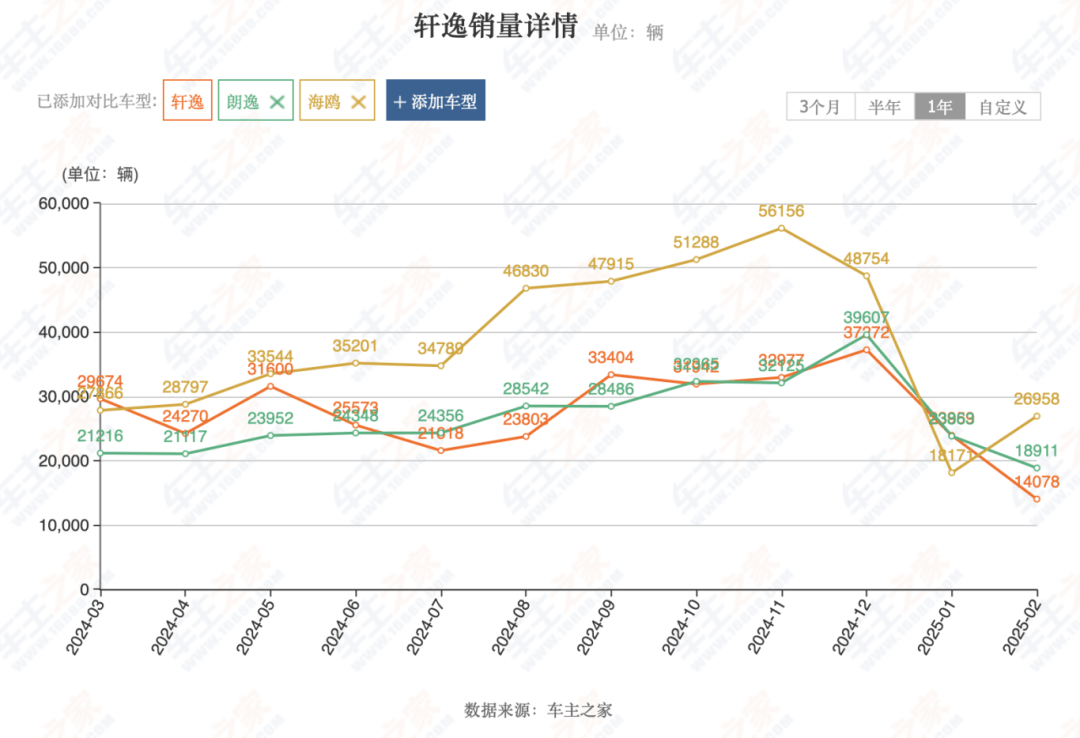

就拿紧凑型轿车来说,曾经大众朗逸和日产轩逸是长期霸榜这一细分市场的标杆,在中国市场上都有着悠久的历史和广泛的用户基础,它们的表现一直非常出色,巅峰年销量动辄30多万辆。前者凭借稳定可靠的产品质量和宽敞舒适的车内空间赢得了消费者的青睐;后者则凭借省油耐用和终端价格低的优势,长期占据销量榜前列。

而有了这些好的“老师”,自主品牌们以它们为对标车型,包括吉利帝豪、奇瑞艾瑞泽8和长安逸动等车型在舒适性、安全性和性价比方面表现出色,吸引了大量消费者,并成功在影响力追赶上了朗逸和轩逸,成为自主品牌上攻的里程碑事件。

另外,在中型轿车的帕萨特,SUV的本田CR-V和丰田RAV4,MPV中的别克GL8......这些车型自从上市以来,凭借稳定的质量和良好的口碑,成为各自细分市场的代表作品。后来,自主品牌通过对标策略帮助自己明确市场定位,并采取了相应的市场策略和产品设计来突破围堵,逐渐扩大了产品销量和品牌影响力的突围。

显然,自主车型在不同细分市场的突围不仅是销量数字的超越,更代表着产业话语权重构的机会。从星瑞以B级标准造A级车到逸动PHEV重新定义混动价值,这些车型通过技术升维和用户需求深挖,正在改写“合资主导家用车市场”的旧规则。

而当时代切换到了智能电动车的赛道,对于新能源车而言,每一次精准对标无疑都是新产品乃至新品牌对旧秩序的挑战,更是通向未来的路标。

有了燃油车时代的对标“经验”,在新能源时代,自主品牌实现了更大的超越。

去年,比亚迪海鸥实现了年销量45.36万辆,成功超越轩逸和朗逸,成为当年销量最高的轿车。而比亚迪海鸥的销量优势主要得益于其出色的市场定位和产品力,尤其是在节能和智能化方面的突出表现。

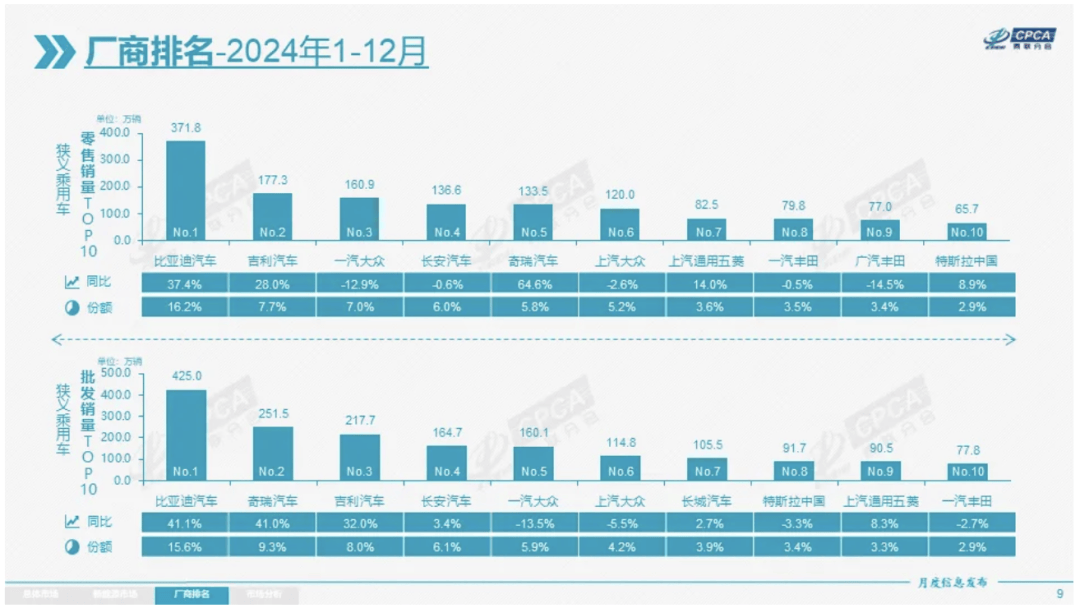

从紧凑型轿车的比亚迪海鸥到中型轿车小米SU7,从SUV问界M7到MPV腾势D9,自主品牌实现了对合资标杆车型的全方面超越。在它们的共同努力下,自主品牌的市场份额节节高升,影响力越来越大,市场占有率逼近70%。

这些后来出现指数爆炸类的超越,回头看则离不开自主品牌拓荒时期的对标策略。

借他人之势,发展自身

小到一款新车的上市,大到一家企业的战略,选择对标的竞品,犹如一场参与棋局甚至重构市场的战略宣言。尤其是传统认知牢固的豪华车市场上,这种参与感尤其重要。

试想一下,当特斯拉Model 3将奔驰C级列为竞品时,也许远在德国的汽车工程师曾嗤之以鼻;当蔚来ES8宣称对标宝马X5时,慕尼黑的设计师可能曾不屑地摇头。但市场数据最终证明,这些后来者不仅分食了传统豪强的市场份额,更挑战了市场对新时代豪华的认知。

而对标的本质,在于价值坐标系的重构。因为汽车行业的对标行为绝非简单的参数对比游戏。当造车新势力将传统豪车列为竞品时,本质上是在消费者心智中建立新的价值坐标系。

例如,特斯拉将续航里程、自动驾驶能力作为核心指标,重新定义了豪华轿车的价值维度;蔚来通过用户运营体系,把服务体验转化为产品力的重要参数......这些“不自量力”的后来者正不断将这种价值标准的转移,使得自身避开了在传统赛道上与巨头硬碰硬的自证陷阱。

而当这一现象不断发生时,消费认知的迁移也开始不断加速。

相关数据显示,超过六成的豪华车潜在买家将智能座舱视为比真皮座椅更重要的配置,这种认知转变使传统豪车的品牌溢价遭遇挑战。因此,当新势力车企对标传统豪强时,实则在建立新的游戏规则,将竞争引入自身更具优势的价值维度。

此外,在对标中体现出来的精准卡位,也是从产品到品牌展现战略魅力的重要时刻。毕竟在拥挤的汽车市场中,精准定位如同在针尖上跳舞,稍有不慎便有可能坠入深渊。

就像前文所说的,理想汽车选择宝马X5、奔驰GLE作为对标对象,小鹏P7锁定特斯拉Model 3时,这些在新能源车企上体现出来的对标战略,既是冒险也很精妙。

例如理想ONE的定价区间既有足够的空间,又能避开30万元以下市场的厮杀。而通过聚焦家庭用户需求,理想ONE在细分市场实现了市占率的攀爬,演绎出新时代下的竞争哲学。

同理,小鹏P7锁定特斯拉Model 3,则是因为敏锐捕捉到中国消费者对本土化智能体验的需求。通过更贴合国人习惯的语音交互、更高阶的自动泊车功能,在智能化赛道实现了差异化突围,这种对标本质上是借力打力,在巨头建立的认知基础上进行价值创新。

上述案例恰恰说明了,合适的对标战略往往能达到借他人之势发展自身的事半功倍的效果。

而随着全新赛道竞争的白热化,不断有车企在书写新的竞争范式。如小鹏的XNGP智能驾驶系统通过对标特斯拉FSD;极氪001在操控性能上对标保时捷Panamera......这些案例证明,高明的对标策略应该像围棋中的“碰”,既借助对手的势能,又创造新的发展空间。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号