比亚迪“兆瓦闪充”技术以“充电5分钟续航400公里”的惊艳数据引发行业震动,但其大规模推广仍面临多重现实挑战。从技术本质、成本模型到用户需求,这场“充电革命”或许更像一场实验室理想与商业社会复杂性的碰撞。

一、技术理想与真实体验的鸿沟:被低估的“涓流定律”

比亚迪宣称的“5分钟补能400公里”基于理想工况测试,其核心是10C超高倍率充电技术。但这一数据存在三个关键局限:

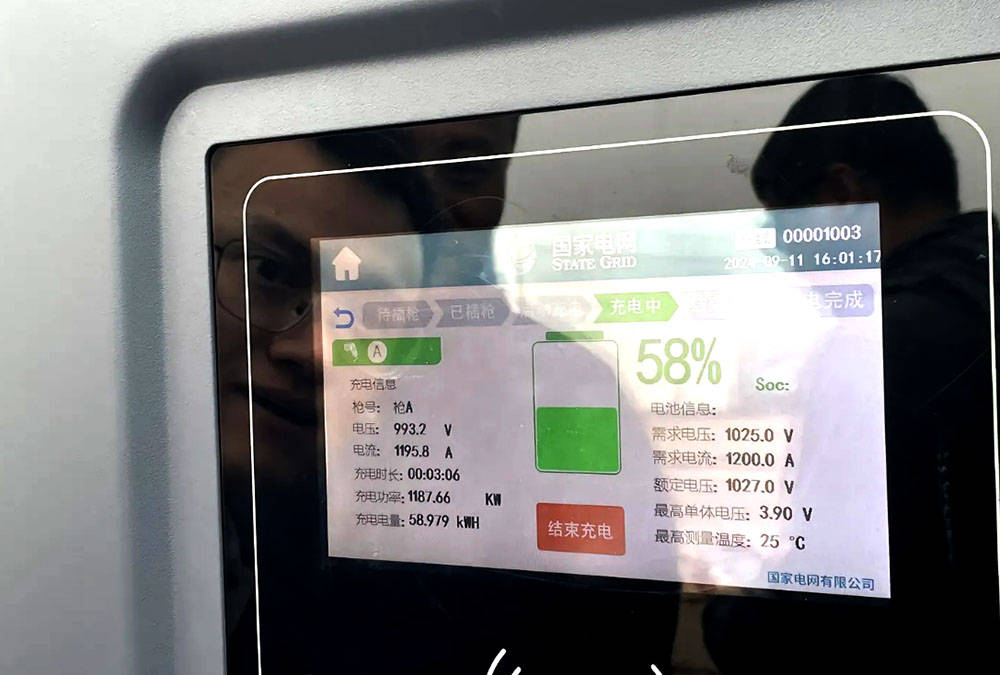

• 峰值功率的瞬时性:1000kW的功率仅能在电池低电量(通常20%-30%以下)时维持30秒左右,后续充电功率会因电池保护机制而逐步下降。实际测试显示,从10%充至80%电量约需8-10分钟,而充满剩余20%仍需额外5分钟以上。

• 环境变量的干扰:低温环境下,电池预热需消耗2-3分钟有效充电时间;夏季高温时,散热系统功率占用可能进一步压缩充电效率。

• 电网的动态调控:当多辆兆瓦闪充车同时接入充电站时,电网调度系统可能主动限流以避免过载,实际功率可能被压缩至标称值的30%-50%。

这些变量导致用户日常使用中的补能效率与宣传数据存在显著差距。正如实验室5G速度与真实网络体验的落差,兆瓦闪充的实际价值需打上“场景折扣”。

二、基建成本与商业模式的悖论:一场“赔本赚吆喝”的资本游戏

兆瓦闪充的基建成本远超行业预期,形成三重经济枷锁:

• 单站投资黑洞:一个配备储能系统的兆瓦闪充站,设备成本约200万元(含225kWh储能柜、液冷超充桩),是普通快充站的6倍。若计入电网扩容、土地租赁等费用,单站总投入可能突破500万元。

• 盈利模型脆弱性:按单次充电服务费1.5元/度、日均服务60辆车计算,年收入仅约65万元,投资回报周期长达10年以上。而运营商还需承担电池衰减导致的设备维护成本(液冷系统年运维费约6万元)。

• 电网改造成本转嫁:为适配兆瓦级瞬时负载,多数城市需升级10kV中压电网接口,单个充电站的电网改造成本高达百万级。这些隐性支出最终可能通过电价上涨传导至消费者。

更严峻的是,当前支持1000V高压平台的车型占比不足5%,超前布局的充电桩可能长期面临“有桩无车”的尴尬。

三、技术普及的时间陷阱:从“高端尝鲜”到“全民普惠”的漫漫长路

即便忽略成本问题,兆瓦闪充的普及仍需跨越三重时间门槛:

• 车型适配周期:现有800V平台车型(如小鹏G9、极氪001)仅占新能源市场15%,而1000V架构需要重构三电系统,下沉至20万元以下主流市场至少需3-5年。比亚迪计划2026年将技术下放至秦L EV等中端车型,但规模化仍需时间验证。

• 产业链升级滞后:碳化硅芯片、高镍三元电池等关键部件产能严重受限。以碳化硅为例,全球车规级芯片2025年预计缺口达60%,可能拖慢高压平台普及速度。

• 用户认知转换:当前80%用户日均行驶里程不足100公里,家用慢充已能满足需求。教育市场接受“超充溢价”需要长期投入。

四、用户需求与场景错位:被高估的“分钟级焦虑”

车企热捧的“充电5分钟”概念,实则与真实用车场景存在结构性错位:

• 时间感知的非线性:心理学研究显示,5分钟与15分钟的补能时间差在用户体验权重中占比不足20%,远低于充电桩覆盖率、电价透明度等因素。

• 场景适配的局限性:超充核心价值在于长途应急补能,但此类场景仅占用户出行需求的12%。更多用户倾向在购物、就餐等碎片时间完成充电,对“极致速度”敏感度有限。

• 电池寿命的隐性代价:第三方测试显示,频繁使用10C超充可能导致电池循环寿命降低28%,全生命周期成本增加约12%。这对注重经济性的家庭用户构成潜在劝退。

五、生态冲击与行业风险:技术单点突破的“副作用”

兆瓦闪充的激进推广可能引发产业链失衡:

• 换电模式的生存危机:当超充速度追平换电(均约5分钟),后者高达300万元/站的基建成本和0.8元/kWh的服务费劣势将被放大。蔚来已紧急调整战略,将60%新建站点改为“换充一体”。

• 电网稳定性风险:若全国10%新能源车使用兆瓦闪充,高峰负荷将增加1亿千瓦,相当于10个三峡电站满负荷输出,可能引发局部电网崩溃。

• 技术路线割裂:特斯拉、华为等企业采用不同高压标准,协议兼容性问题可能制造新的“充电孤岛”。

结语:技术狂飙下的冷思考

比亚迪兆瓦闪充的技术突破值得肯定,但其商业价值需置于更复杂的现实坐标系中评估。在电池材料未取得革命性突破、电网改造尚未完成、用户习惯仍处过渡期的当下,超充更适合作为高端市场的“技术灯塔”,而非普惠性基建。

新能源行业的终极目标不应是复刻燃油车体验,而是构建更可持续、更经济的补能生态——这需要超充、换电、慢充等多种模式的场景化共生,而非“赢家通吃”的零和博弈。

▌作者介绍:徐昌国,男,现任职于浙江瑞银电子有限公司(工业事业部),主要负责新能源电力计量仪表(充电桩电能表等)技术咨询及推广。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号