编者按:2025年3月28-30日,中国电动汽车百人会年会论坛在钓鱼台国宾馆举办。作为战略合作媒体,搜狐汽车对本次论坛进行全程视频直播,以及短视频报道和参与企业嘉宾采访等环节。本次受访嘉宾是阿里云智能集团副总裁、AI汽车行业总经理李强。

阿里云智能集团副总裁、AI汽车行业总经理李强

阿里云智能集团副总裁、AI汽车行业总经理李强

出品 丨 搜狐汽车·

作者 丨 李德辉

“我觉得其实在国内,不管哪一个路线,不管哪一个车企都看到了算力冗余是一个很重要的点。” 阿里云智能集团副总裁、AI汽车行业总经理李强强调聚焦在智能化领域,在中国市场,针对云端算力已经形成这样一个共识。

具体原因,李强解释:“是为了能够创新和试错,当你没有办法做到算力冗余的时候,你只能follow。我只有这100台GPU服务器,假设,别人有1000台,我只有100台。他是可以犯错的。拥有1000台的人是可以犯错的,他发现这个路不对马上可以回来再走。”

面对日益激烈且节奏加快的市场竞争,时间的价值,不仅仅体现在复利效应上,而可能是“生死判官”。

这也导致汽车企业在云端算力的部署上,丝毫不敢懈怠,甚至是吉利、奇瑞等传统汽车企业也纷纷比拼算力规模。

相较于新能源层面的竞争,智能化领域天然具备的网络外部性效应,更容易催生“强者恒强”局面的出现,甚至是赢家通吃。

每一步战略部署都关乎生死存亡,“因为他的算力有限,他不敢去做犯错的动作。”

然而,在智能化领域,终极技术路线和产品原型尚未出现,任何一家企业都不得不在探索中前进。在某种程度上,避免犯错也意味着拒绝了创新,会产生止步不前的连锁反应。

重新审视国内汽车企业在算力方面的现状,李强统计:“中国所有车企的算力在当前,我只讲汽车企业,所有算力加在一起总和没有马斯克一个人的多。”

算力储备,也成为连锁反应的第一个环节。

“你看马斯克特斯拉FSD为什么大家感觉到很厉害?因为它有巨大的算力创新机制,有冗余也好,而且他的FSD一共300人。我们国内动辄千八百号人,但不是人多人少的问题,而是这些人在做大量的创新,在做探索的东西,剩下交给大模型自己去练。”

以下是采访速记(经编辑):

Q:去年,您也参加这个论坛,您的职务信息是汽车能源总经理,今年已经变成AI汽车总经理。您对于这个有怎么样的感受?

李强:汽车行业升级到AI汽车行业,这是我在元旦前后想的。不仅仅加“AI”就变成聚焦AI了,这好像有点太形式主义了,我们想过好几个行业迭代的新词,但最终我觉得还是回到本质。我们其实就是聚焦AI,AI驱动,整个行业也可以看到。我们在AI云的收入在2025年会超过通用算力的收入,这在阿里云整个汽车行业线是一个历史性的时刻。

AI从收入非常纯粹的这个角度来看,我们在这部分聚焦人力、物力,包括所有团队能力的建设,都是基于这一方面在做整个市场的建设。

比较幸运的是,过去五年,我一直在阿里云这个行业线,经历了各种各样的组织变化,但是汽车一直是我在管,到今天我是完全看到了在三四年前我们开始做陪伴,像小鹏做自动驾驶,到今天所有的车企如雨后春笋一样都纷纷开始进入智能化的世界,我们非常兴奋。2025年是AI提速非常重要的新的一年,我们把它的定义就增加了“AI”这个词。

当然我个人内心希望是Accelerate Industry,如果AI不是人工智能的意思,我希望能是Accelerate Industry。因为阿里云的存在,我们能够帮助车企加速进入智能化的新的世界,这也是我们的使命。

Q:用于租用云和自动驾驶训练的大模型,所以目前这个业务在阿里云业务构成占比当中是有多大?您觉得未来成本会不会慢慢降下来?

李强:我刚才说的AI云的收入,在自动驾驶的训练集群我们叫异构的集群里面,它的收入占比还是蛮高的,AI云占到50%以上,在自动驾驶模型训练部分也会占到比较大的比重,超过五成的比重,50%以上。您可以这么理解,在我整个收入它应该是接近三分之一的占比,比较老实地回答你的问题。

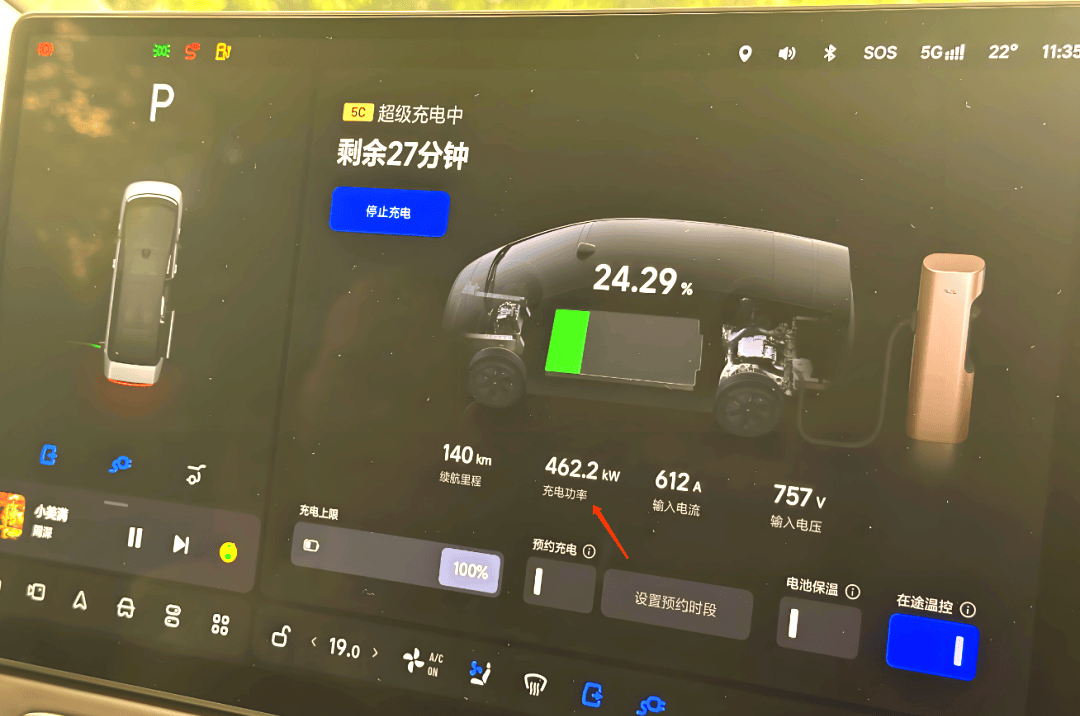

为什么会是这样的情况?我觉得其实在国内,不管哪一个路线,不管哪一个车企都看到了算力冗余是一个很重要的点。他们到最后希望有一些算力冗余,为什么要有算力冗余?是为了能够创新和试错,当你没有办法做到算力冗余的时候,你只能follow,我不知道我是不是表达清楚了,你不能出错,我只有这100台GPU服务器,假设,别人有1000台,我只有100台,他是可以犯错的。拥有1000台的人是可以犯错的,他发现这个路不对马上可以回来再走。因为他有两三个内部小组在试验不同的事情,找到一个最优解,赶紧往前走,100台的这个,我只能做的事情就是follow,别人跑完的,发现这个路径已经跑出去100米、1公里、10公里,没有掉坑里,我沿着这个走,因为他的算力有限,他不敢去做犯错的动作。

中国所有车企的算力在当前,我只讲汽车企业,所有算力加在一起总和没有马斯克一个人的多。你看马斯克特斯拉FSD为什么大家感觉到很厉害?因为它有巨大的算力创新机制,有冗余也好,而且他的FSD一共300人。我们国内动辄千八百号人,但不是人多人少的问题,而是这些人在做大量的创新,在做探索的东西,剩下交给大模型自己去练,因为有巨大的创新量。我们国内好多人,尤其是DeepSeek出来以后,觉得我应该把算力压到极致。这是中国人非常厉害的地方,基本上工程化肯定老美跟我们是有一个不太一样的方向的,但是我看到真正在引领创新的一定是在有算力冗余的。

我们其实是在国内看到一些车企,以小鹏、理想,包括比亚迪,他们其实在这一部分,当然还有一些其他车企,我就不一个一个念了,没有被念到的不代表人家没有做这个事情,都在做,每一家车企都在做这个事情。

比如在中国这些自动驾驶车企,他们大量在做创新时候也一定会有算力冗余,所以它的增速很大,但单位成本在未来,回答您后半段的问题,我相信一定是在慢慢下降,特别是在阿里云未来有机会给他提供异构算力。什么异构算力呢?就是不全都是英伟达一家的,可能我们还有其他的一些芯片供应企业,我们也期待有那么一天,全世界有其他的芯片算力能够上来。

Q:您之前在多个场合提到汽车产业链的边界正在模糊,并且将阿里云定义为所有玩家的“水电煤”,这一比喻阿里云是怎么去考量的?

李强:我们怎么定义“水电煤”?其实这个和阿里云不仅仅是在AI汽车行业,在所有行业,包括阿里云成立到今天我们初心从来没有变过。我记得王坚博士当时说过一句话,最近其实有央媒采访他,他再次重复了这句话。我们的使命是把云的算力以非常高的效率、非常绿色和合理的成本传递到世界的每一个需要用到它的人。如果我们只能传到一个区域,比如只能在中国,王坚博士说得很绝对,我们应该把这个公司关掉。它不仅仅是在AI汽车行业,我们的使命是要像电网一样,像电或者是水的网络一样,把水能够非常高效率、低成本和绿色传送到每个需要它的人那里,这是整个全球范围的,这是我们的一个定位。

第二个,如果以汽车行业来看,过去叫马力,后来叫电力,未来我们觉得可能算力是很重要的一部分。无论是从自动驾驶也好,到未来智能座舱,到很多车企现在也在涉足机器人,甚至飞行汽车领域。其实它对算力的需求不仅仅是在云端训练原始模型,还有车端要跑在路上,路上的这些车也是需要不是那么高要求的低延时的要求,可能云端也要做一些互动。当然未来像机器人,如果真有一天走进千家万户,我们相信有一些延时相对长的,可能1秒、2秒的延时动作,通过云端也是要做算力的调配,因为端侧的算力永远是有限的,而云侧的算力是无限的。

我们“水电煤”的定位也是作为所有企业、所有社会需要的最基础的能力。

Q:在AI人才方面,近期不少车企以百万年薪招揽AI人才,包括阿里云自己也启动规模较大AI校园人才招聘,您如何看待当前汽车领域AI人才竞争?

李强:很多车企过去一年问过我一个问题,想做智能化,想做自动驾驶,做所有车的智能化,是不是需要算力,需要数据,还需要什么什么,我说第一个是需要决心,第二需要人才,第三再考虑其他的这些东西。车企的数据其实是不缺的,车企的算力,因为有阿里云,还有一些中国以及世界出色的云计算企业,我相信算力也不会有什么特别大的问题,反倒先决条件是决心和人才。

我们也可以看到,很多车企过去是“拿来主义”,我们找一些自动驾驶供应商去提供上车,国内国外芯片的体系去上车,现在这些车企都纷纷开始自研,自研以后自然就有人才招聘的计划。

阿里也一样,我们可以看到阿里对社招到校招,今年我看校招又有很大的动作,也对外有媒体的PR,大家参考PR的具体信息就好了。

在我看来人才永远都是最重要的,特别是在以阿里为代表的,我们聚焦AI方向,整个人才的储备在我们看来是至关重要的,决心已经下完了,第二件事情就是人才,战略已经定完了,剩下就是建组织,这是非常自然的事情,我大概回答这些。

Q:现在,很多车企自己也在做智能驾驶,它跟供应商会形成一个什么样的关系?

李强:您问到有很多自动驾驶供应商和主机厂,我认为这是一个非常繁荣的AI新的世界,需要一个非常大的生态体系,没有任何一家主机厂说我会完全脱离其他供应商,所有东西我都不需要外面人,都是我完全闭环,我觉得还没有一家企业能做得到。

在自动驾驶也是一样的,我们看到绝大多数的主机厂都是和他自动驾驶供应商是共存的,特别是针对一些产量和车系比较齐全的,有一部分会做自研,还有一部分会采用第三方自动驾驶方案公司去采购他们整体的解决方案。我觉得这对整个行业是一个好事情,应该说是加速创新,百花齐放,百家争鸣。你自研的不一定就打得过外面的,外面的你要想打得过自研的,也要拿出真本事来,不仅仅是成本的问题,还有很多真的是它的解决方案上车以后体感优于自研的方案。反过来,自研这些人发现我自己家的东西都开始采用第三方的,我一定要加倍努力,所以就形成了这样一个正向循环,我觉得这是一个非常正能量的事情。

Q:请您从用户角度简单给我们介绍一下AI上车之后会给我们带来什么样的体验?

李强:我觉得大道至简,AI上车现在大家都在纷纷探索,但至少阶段性的。比如自动驾驶和智能座舱以这两方面来看,我觉得我们其实跟车企研究院的领导们聊,我们最终的目的,包括我们也问过很多消费者,他希望自动驾驶能够像自己开车一样。可能有其他人自动驾驶习惯不是我喜欢的。大家可以看到,如果你坐副驾驶,你身边朋友开不同的车,你发现不同人开车行为习惯完全不一样,有人很稳,有人基本上就是喜欢超来超去,是不同的行为习惯,可能他性子比较急。我们最希望如果化繁为简,我们希望真的能给用户带来的体验,自动驾驶就像他自己在开车一样,这个自动驾驶有一天是他自己真正开车。

相当于有一个给你家做司机做了10年的人,他了解你所有的东西,了解你所有的喜好,需要你冷一点、热一点,需要你开得平稳一点,看到你今天的状态,它能够察言观色,自动驾驶能够定制化,像一个10年的你的老司机一样。

智能座舱我们希望在座舱里配了一个10年的助理,希望这个人到了车里知道他今天的状态,座舱做出相应的变化。这个是真正能够做到用户定制化。这在过去的时代是完全不可想象的,但是在未来的时代,我们看到了现在车企在大模型时代的加速。大模型经过整个的训练到车端,到未来下一个阶段,就是能够形成10年的老司机和10年的助理,对你做个人,甚至定制化的体验。我相信这一天应该不会太远。

Q:从产业角度,现在传统车企纷纷拥抱科技企业,包括我们很关心的BBA装上“中国脑”,在产业边界不断拓宽情况下,如何更好地推进跨界协同和产业生态重构,对传统汽车行业竞争格局有哪些影响?

李强:大家最近可能看到宝马在跟我们谈合作,我们其实在跟很多全球性的企业,包括Tier 1的企业。我2月底也去了德国,跟很多欧洲非常知名的百年企业做了深度交流,包括一些Tier 1的企业。整个的感受,他们对今天中国发生的变化是非常非常关注的。我就不提名字了。他们在过去2024年这一年,我们到德国去,包括他们到中国来,加一起超过10次,不同层面的人,包括他的战略部门、包括他的infa的部门,包括业务,智能驾驶和智能座舱业务部门的一号位都来到阿里云的云谷。我们也到他们那,我们也在上海,多轮的交流和沟通,他们对中国的车企和汽车产业发生的变化是充满着很高的激情和关注。

包括大家也可以看到大众和小鹏的合作,像地平线等等他们的一些合作,未来这些传统车企可能会给到智能化更多的资源倾斜,这是我们非常确定性的一件事情。

当然他们有这么多年的积累,在各个技术的壁垒,包括底盘,包括他们所有的技术,这些方面的积累也一定会反哺到中国的汽车产业。我觉得是一个经典的Classic和创新两个水乳交融的过程,两边都会非常受益。我们在里面还是起到基础设施的作用,这些企业不仅仅是在中国开始采用阿里云,比如像一家知名的全球车企,他们在欧洲总部准备全都替换成阿里云,也要上到阿里云,在中国他们用完以后发现阿里云的技术,包括我们整个全球的支持和服务,以及我们的综合能力。我们看到这些企业在中国一个region使用阿里云,他们甚至在欧洲总部全量上阿里云,我们也看到我们在中间起到的加速和支撑的作用,我们也非常开心。

Q:您觉得一家AI车企必须具备哪些能力?

李强:客观讲,我们是提供基础设施的。我们不能定义这个事情,本身阿里不造车,我们也没有这样的定义。这个是汽车行业自己的事情,应该是每一家车企,或者这个行业自己有自己的定义,大的定义也好,个性化的定义,每一家企业的战略跟AI相关的都不完全一样。

在我看到的包括自动驾驶到今天,还有多个路线在不同的企业。这个企业选择了这样的路线,另外一个企业选择另外一个路线。我觉得阿里云没有这样一个角色去定义什么样的企业就是智能化,什么样的企业就不是智能化。这个我先澄清一下,也希望您能理解,我们没有这样的角色可以这样去定义。

安总的一句话,AI未来会不会替代人?他的原话,他也被人问到这个问题,他说替不替代人我不知道,但是不懂AI的人一定会被懂AI的人替换掉。我觉得现在所有汽车产业的每个车企,包括整个产业链的供应商也好、上下游的小伙伴们也好,都在积极地拥抱AI。这是我能看到的情况。

Q:车企出海是汽车行业的重要发展方向,但是数据合规和生态建设仍然是两大挑战,请问阿里云如何为车企出海提供合规快速的数据支持和生态服务?

李强:第一个,车企出海,在2024年我们有一个非常大的进步。这也是在我们整个事业部刘伟光先生的建议之下,去年启动了“沧海”。在2024年1月份启动了“沧海”,我们发现车企过去一直在出海,他也在用各种云的技术、网络技术,但只是在用一些全球的大品牌,我们想去尝试一下,在接洽过程中突然发现,阿里云也好,阿里巴巴集团也好,在过去这些年在海外基础设施,包括合规都拿到了当地区域最高等级的合规要求。

阿里云在2014年就开始出海建设,第一站在新加坡,2015年到了法兰克福,建真正的数据中心。我们出海不仅仅是阿里云自己出海,阿里巴巴集团还有好多,大家也知道菜鸟在出去,高德,支付宝,到每个地区大家可以看到,可能过段时间会有几个车企去到新加坡。那一天可能看到不仅是阿里云的机房,还有我们在当地合规的措施,还会看到我们在当地电商,高德,以及支付整个的生态都在出海。阿里巴巴集团这么多生态出海在当地深耕超过10年,对当地所有的合规要求已经是经过了多年风雨的检验。很多车企在2024年经过多方面沟通,他们基于三方面的考虑,也迅速地开始切换到阿里云的使用上。

第一个,统一的服务。他用了阿里云发现我们的响应非常迅速,以前可能是一天,甚至以几天的时间,现在是以小时为单位我们在做响应,对他提的问题我们响应时效非常快。

第二个,国内过一套技术栈,对他来说管理不需要几套人马,同一套人马全球一套技术栈,因为这些车企国内用的也是阿里云。

第三个,我们看到整个的性能提升,也给他们带来很多新的技术,比如像灵动数据库,在全球车联网部署上让他们看到了一个成本20%左右成本的下降,也能给车企带来非常大的惊喜,很多车企,我就不一个一个说了,都纷纷把海外各个服务器搬到阿里云上。

Q:我们比较关心隐私保护的问题,想问一下阿里云在保障智能网联汽车数据安全方面有哪些具体措施?如何平衡数据利用与隐私保护之间的关系?

李强:国内,无论是《网络安全法》还是《个人隐私保护法》等等,我们完全按照国家相应规范做所有的设计,我们起到辅助的工作,我们是一起符合国家相应的法律法规,包括全球当地国家的法律法规,去做个人隐私的保护,去做这样的设置。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号