依托三十余年在手机与通信领域的技术沉淀、落地经验,vivo 有望转化为家庭机器人赛道中可复用的三大优势。

来源 | 极点商业

作者 |Cindy

编辑 | 杨 铭

艾萨克 · 阿西莫夫在经典之作《我,机器人》中描述的未来科幻想象世界,正在当下中国撕去科幻标签。

从成为 CES 绝对主角,身披东北花棉袄登上春晚舞台扭秧歌,与马拉松跑者同赛道竞跑、走上街头执勤巡逻……作为最受关注热门赛道之一,机器人巨大风口席卷全球,吸引众多巨头、资本积极投身其中。

最新消息显示,机器人赛道又迎来一个 " 巨无霸 "。

3 月 25 日,在博鳌亚洲论坛 2025 年年会上,vivo 执行副总裁、首席运营官,中央研究院负责人胡柏山正式官宣,vivo 成立机器人 Lab(实验室),进军机器人行业。

胡柏山表示,vivo 将专注机器人 " 大脑 "(AI Agent)和 " 眼睛 "(MR)的技术研发,主攻消费级市场,研发个人和家庭场景的机器人产品。

这意味着,vivo 面向的消费级市场,和当前大部分企业探索的 B 端场景落地,有着明显差异化路径。vivo 此前 30 年来一直专注于通信业务,如今为何跨界进入机器人赛道?又将如何重写机器人赛道游戏规则?

战略选择:

差异化布局,致力产业痛点

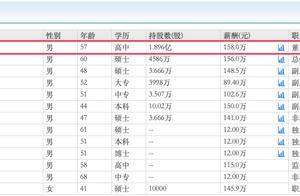

vivo 布局机器人,早已有迹可循。正式官宣前,两张岗位招聘截图显示,vivo 已开始在全球范围内招聘机器人技术规划专家,最高年薪超 120 万元。

更早时候—— 2023 年年末和今年 1 月,胡柏山两次通过 "vivo 会客厅 " 释放战略信号,除了混合现实设备(MR),机器人是 vivo 可以顺势切入的行业。

尽管如此,外界仍然存在疑问:其他手机厂商纷纷 " 跨界造车 " 时,vivo 为何如今选择了机器人领域?

不造车,并非能力不足。vivo 现金流健康,2023 年公布的汽车发明专利达 1624 项,排名中国第十。这些都意味着,造车对 vivo 真的不是难事。

对任何企业来说,专业化还是多元化,做什么或不做什么,不仅要考虑外部环境,更重要的是衡量与自身组织、基因、核心能力以及长期愿景是否契合。

就 vivo 而言,坚守本分,聚焦长赛道,专注用户体验与科技创新是重中之重,是其贯彻数十年的企业基因—— vivo 连续四年保持中国手机市场第一业绩,正是这一价值观的体现。

管理层放弃造车风口,也是源于对用户价值的坚守:中国汽车市场已进入存量竞争的营销肉搏战,与 vivo 聚焦长赛道、创造用户价值的核心理念相悖。

相比之下,机器人赛道呈现出截然不同的面貌。

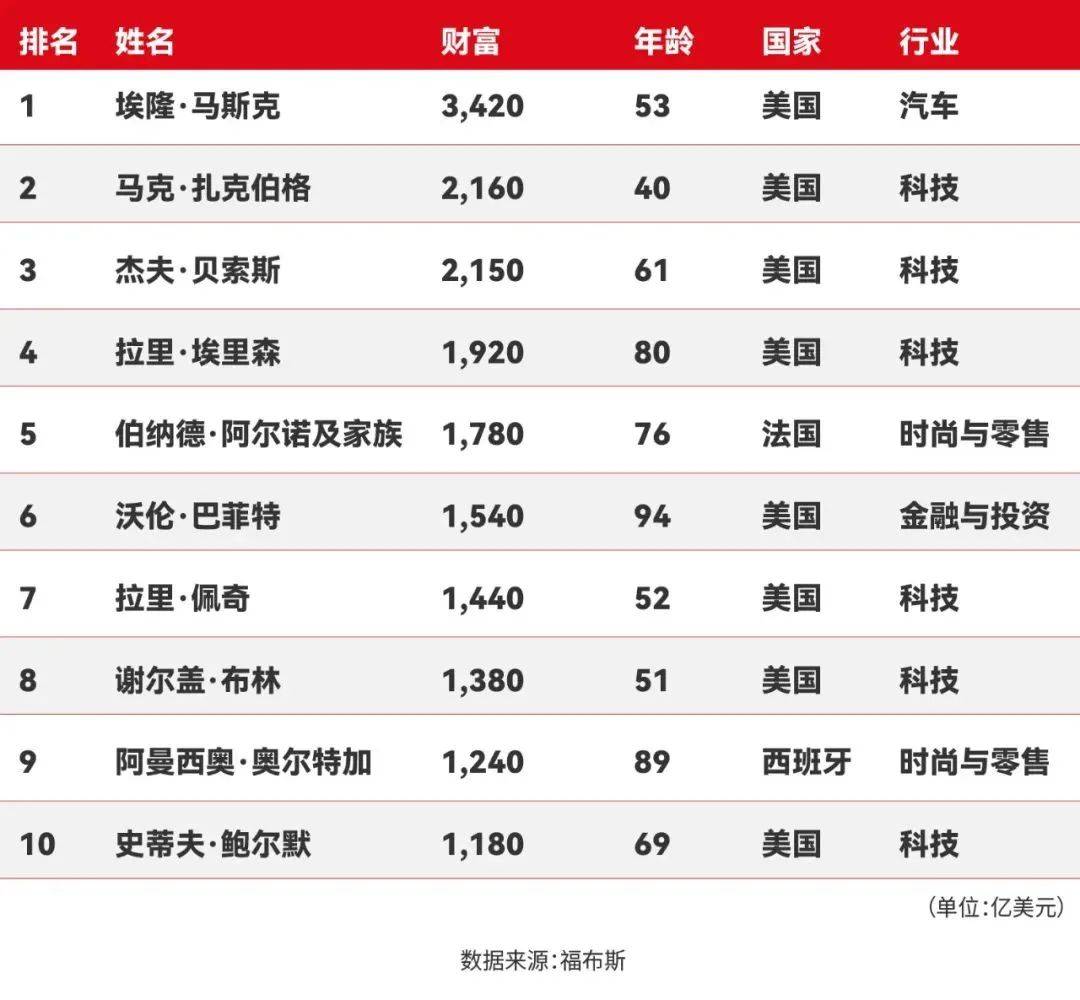

作为下一代智能终端,这是一条长坡厚雪的黄金赛道。马斯克预言机器人将在 2040 年超越人类数量,花旗银行更预测 2050 年全球市场规模将达 7 万亿美元,超越当前苹果、英伟达两家公司市值之和。

当下各地政策支持、巨头入局、资本赋能,为机器人赛道发展提供了前所未有的源动力——北京、深圳、杭州、上海、青岛等城市,纷纷将机器人作为新一轮城市产业竞争的焦点。工信部发布的指导意见,也强调了机器人作为经济增长新引擎的重要性。

行业层面看,全球机器人产业已经蔚为壮观,呈现多元化竞争格局。但值得注意的是,绝大多数玩家聚焦 B 端场景。而任何智能终端的爆发,商业化路径的深度挖掘,都要依赖于家庭、个人等 C 端场景的落地应用。家电、人工智能、智能汽车如此,机器人也不例外。

相比 B 端工业级逐渐成熟,满足 C 端需求的家庭机器人,仍在 " 功能机 " 向 " 智能体 " 过渡的初级阶段,对满足用户复杂需求还有很大发展空间。

一位机器人从业者就说,很多机器人可以跳广场舞、后空翻、跑跳、爬坡、扎马步,无外乎就是迈步子形态,和物体没有复杂交互,发育成熟的只是 " 下半身 "。像家庭服务、养老、教育、健康等走进个人、家庭的日常场景,需要 " 上半身 " 的成熟,目前还是产业共同痛点。

这正是 vivo 选择差异化布局家庭机器人的深层逻辑。

一方面,顺应 vivo 长赛道、高创新布局战略;另一方面,鉴于 vivo 在手机行业的 30 年深厚积累,它能够更好地推动家庭机器人走向成熟,解决用户痛点,帮助产业创造更大价值,并非盲目追求风口。

上述差异化逻辑,不难理解。手机早已成为人们生活的重要部分,用胡柏山的话讲,手机有着最大基数的消费人群,最前瞻的技术生态和多元的应用场景。" 它让科技之光,照进每一个普通人的生活,让个人不被忽视,让便捷和美好触手可及。"

其实,从技术演进角度看,手机厂商可能是最适合发展家庭机器人的主体,甚至没有之一——对 C 端需求的理解和洞察,智能终端的研发沉淀上,特斯拉、波士顿动力等企业,也望尘莫及。

形态、交互方式的不断进化,让手机到了迈向下一阶段的奇点时刻。从 vivo 研判来看,智能手机未来,与机器人高度耦合。

" 当前的 AI 和机器人分别代表了数字世界和物理世界的顶尖技术成果,但两个世界尚处于相对独立状态,未能完美链接。" 胡柏山认为,机器人将成为联接物理世界和数字世界的桥梁,但依旧会遵循以人为本、回归用户场景创造极致体验的价值准则。

三大复用:

构建家庭机器人能力铁三角

聚焦个人和家庭场景的机器人,是一条更艰难的道路。

从工厂到个人,家庭场景对机器人明显有着更复杂的要求:需要同时具备专业工具属性(精准执行)、情感陪伴价值(更懂用户)、环境适应能力(非结构化空间,更安全和个性化)。

这种复杂性,是造成当前家庭机器人 " 上半身 " 不成熟主要痛点,也是考验 vivo 的试金石。

vivo 解决行业痛点的路径是,聚焦孵化机器人的 " 大脑 " 和 " 眼睛 ",机器人 " 灵活的身体 " 和 " 灵巧的手 ",即机械系统部分则会交给合作伙伴。

从 " 极点商业 " 观察来看,上述路径下,依托三十余年在手机与通信领域的技术沉淀、落地经验,vivo 有望将这些积累转化为机器人赛道中可复用的优势。

一是 AI 能力复用,让家庭机器人也有 " 超级大脑 "。

和人类一样,机器人的核心关键也是大脑——所有计算、决策、学习,都离不开机器人中枢神经系统,也就是大脑支撑。这个 40 年前确定的方向,由于技术局限性,却迟迟无法实现。

人工智能崛起,成为机器人产业加速主要助推剂。现实问题是,那些机器人顺利完成避障、倒立、空翻的动作,大多是单一任务的 AI 训练,想走进家庭场景,具备自主决策与动态交互能力,就必须构建更强大的 AI 能力。

基于沉淀的 AI 能力,对 AI Agent 能力进行训练,正是 vivo 机器人 Lab 当下的一个重要子任务。这将成为 vivo 未来机器人的大脑。

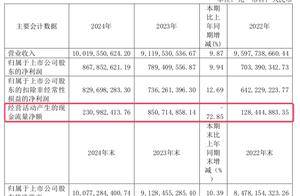

vivo 从 2017 年开始布局 AI 技术,2018 年成立 vivo AI 全球研究院。从 2019 年开始,每年研发费用超过百亿元,组建了当前超千人的 AI 研发团队。

2013 年 11 月,vivo 一口气推出 5 款自研蓝心大模型,成为首个在手机端实现大模型载入的手机厂商。去年,又升级为语言、语音、图像、端侧、多模态大模型,带来人机沟通方式的新革命,AI 能力继续领跑国内第一梯队。

业内人士判断,vivo 将会把沉淀的 AI 能力,复用、迁移到机器人 " 大脑 " 上。比如,借助蓝心大模型,让机器人具备自主 " 感知-决策-执行 " 能力,就像电影《机械姬》那样,完美适配家庭环境中的即时服务需求。

二是影像、MR 技术复用,打造机器人精准感知外部世界的 " 眼睛 "。

人类获取外部信息中的 70% 以上来自眼睛。机器人要像人眼那样看得远、看得广、看得懂、跟得上,甚至部分功能超越人眼——取决于其视觉识别和空间感知能力。

这需要最顶尖的移动影像技术。一个共识是,通过自研 + 共研,vivo 蓝图影像能力行业领先。比如去年发布的 vivo X100 Ultra,是安卓阵营中唯一支持 3D 影像的手机,通过软硬件深度融合,打造沉浸式 3D 影像体验。这种技术,可以让家庭机器人实现精准且高效的 3D 视觉识别。

同时,兼顾现实与虚拟双重体验的 MR 技术,带来的虚实融合、空间感知、高交互性,是机器人构建空间感知的关键。胡柏山此前表示,MR 是做好机器人的关键技术,MR 做好,机器人的空间感知能力不会出问题。

目前,vivo 的 MR 研发团队规模已扩展至 500 人,并在此次博鳌论坛上展示了 vivo 混合显示头显,即 MR 原型机体验产品。

▲ vivo 混合现实头显

业内人士认为,除了将 MR 视为一个全新生态品类外,还凸显了该技术对打造机器人 " 眼睛 " 的高度复用价值。

三是数据复用,为机器人场景落地提供试验场。

数据是构建机器人 " 脑力 " 的基础工程,更是完成从数字认知到物理执行的闭环进化,决定机器人智能程度的关键因素。

机器人——特别是家庭机器人的数据投喂,不等于大模型训练的数据投喂,也无法跟大模型数据相提并论。简单来说,依赖真实场景数据,比如做饭、倒水、护理等家庭真实场景的数据投喂。这并不容易,比如机器人学倒水,就涉及握力、水温、轨迹等多维度信息的变化。

数据匮乏,由此成为机器人发展道路上的最大瓶颈。OpenAI 四年前解散机器人团队,就是如此。并且,数据采集成本非常高昂,英伟达研究中心工作人员曾对媒体透露,光特斯拉机器人 " 擎天柱 " 把电池放进盒子这一个动作,就需要 40 人的团队。

纵观所有行业,只有成为生活一部分的手机行业,才能满足真实生活场景的投喂数据。以 vivo 为例,全球拥有 5 亿用户,覆盖几乎所有用户场景和用户需求,这可以为机器人场景落地提供试验场,让家庭机器人更懂用户,变成真正的 " 生活助手 "。

轻硬件重智能:

用生态闭环开启黄金十年

当前,整个机器人行业仍在初期探索阶段,很多入局者技术路线五花八门,举棋不定。vivo 已经明确,只专注大脑和眼睛,不去做机械臂、灵巧手、机器人身体等全身硬件。

背后,依然来自 vivo 的本分价值观。

小辩不如见端,见端不如见本分。无论做手机,还是布局机器人,vivo 人其实都很明白,既要敢于拥抱不确定性,对长线创新进行持续投入——又要对抗不确定性,让企业健康且长久,必须选择、克制和取舍,只做正确的事。

进入机器人赛道,必须考虑到成本因素。早期波士顿动力制造的机器人成本在 200 万美元以上,如今行业依然生产成本高昂,普遍 10 万美元起步。尽管马斯克预计特斯拉 Optimus 机器人 2026 年规模化生产后将降到 2 万 -3 万美元,但对走进 C 端的家庭机器人来说,大部分家庭都无法接受。

降低成本,需通过大规模量产实现,取决于技术的快速迭代和成熟。

" 轻硬件重智能 ",可以帮助 vivo 避开机器人硬件 " 成本魔咒 ",更好专注于 " 大脑 "" 眼睛 " 的研发和投入,通过聚焦用户需求和痛点,在关键技术上形成突破,最终推动规模化量产。就像 vivo 在手机行业扎根设计、影像、系统、性能四条长赛道,不需要亲自下场做 SOC、屏幕一样,依然源源不断打造出业界领先的标杆旗舰。

更重要的是,不懂取舍,不符合 vivo 的 " 共生共荣 " 的经营之道,更带不来家庭机器人产业的繁荣。

和手机上万个零部件相比,家庭机器人稍逊一筹,只有上千个,但上下游产业链依然非常复杂。上游产业链就有灵巧手、丝杠、减速器、传感器、电机、控制器等关键部件,每一部位都有众多公司涉足其中,高度分工是必然趋势。

雁行才能致远。" 互利共赢 " 经营理念下,vivo 从手机产业得来的信念是,分工现代化产业协同模式最优解。也只有自主创新与开放创新协同,才能实现用户价值最大的交付。蓝科技品牌的突破,就是来自产业链的协同创新。

产业形成生态效应也需要 vivo。家庭机器人的显示屏等零部件、AI 芯片、大模型等等,与手机产业一脉相承——这意味着 vivo 成熟的手机产业链供应体系、自身技术研发能力,将为产业链提供难以复制的基础设施,带来更多应用场景,降低硬件边际成本,避免 " 重复造轮子 ",帮助合作伙伴占据供应链高地。

当技术可以复用,生态可以协同、共建和闭环," 硬件-数据-场景 " 正向循环由此被形成,激活科技创新动能,推动家庭机器人更快站在黄金十年门口。

创新起源:

来自对用户理解的回响

像比尔 · 盖茨 1995 年 " 每个家庭都将拥有一台 PC" 预言那样,推动家庭机器人走进千家万户,是所有从业者的共同梦想。

就锚定 2C 家庭机器人的 vivo 来说,和苹果、三星、特斯拉等其他入局巨头比,差异化定位非常明显,入场并不是直接以硬件竞争,目的很明显:通过 " 技术复用 ",聚焦场景、共建生态,成为机械产业和 AI 产业在机器人赛道融合的大脑。

从这个角度看,vivo 在机器人赛道的 " 野心 " 并不小,甚至很难找到合适的对标。当然,胡柏山也强调,渐进突围,也不排除沿途下蛋,推出一些针对特定用户场景所需的机器人产品。

《创新的起源:一部科学技术进步史》指出,所有伟大创新都源于对社会、用户需求的深刻理解和响应。今年是 vivo 的三十周年,在这场深刻影响人类社会智能化的进程中,vivo 正用三十年的技术储备,在家庭机器人赛道去再次证明:真正的创新不在于追逐风口,而在于让技术沿着用户需求的河流自然流淌——这是 vivo 一贯追求的科技本原,也是坚持以用户为导向的价值回归。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号