2025年的中国车市,合资品牌车正经历一场前所未有的“生死时速”。

一边是新能源车渗透率持续突破50%的紧逼,一边是合资品牌市场份额从60%缩水至不足35%的颓势, 绝境之下燃油车市场掀起“一口价”变革:别克君威杀入10万元区间,天籁以12.78万元“击穿”B级车底线,雅阁、迈腾从20万元高位俯冲至15万元以内……这场看似疯狂的降价潮,实则是传统 合资车企在新能源浪潮下的集体自救。

然而,当“一口价”成为营销狂欢,在看似透明的价格背后,却暗藏厂家与经销商精心设计的利益陷阱。这场战役,究竟是合资品牌的“最后一搏”,还是行业生态重构的起点?合资品牌的自救之道,到底路在何方?

套路丛生:谁在“明码标价”外衣下暗藏刀锋?

尽管“一口价”的本意是“让利消费者”的善意之举,但随着市场操作的深入与不良商家的侥幸心理作祟,多数宣传背后暗藏玄机,让“一口价”变味:

1. 旧款改标,清库存为先。

某日系品牌将2022款车型更换中网、调整配置后,以“2024款特别版”名义推出“一口价”,实际核心部件与老款完全一致,价格却比老款清仓时更高。消费者为“新款”名头多付上万元,厂商则借机消化滞销零部件。

2. 金融陷阱,羊毛出在羊身上。

“0首付”、“3年免息”等金融方案常与“一口价”捆绑。以某德系品牌为例,宣称直降4万元,但若选择分期购车,需支付高额手续费、强制购买全险,实际总支出反而高于原价。

3. 配置缩水,成本转嫁消费者。

部分品牌在推出“一口价”车型时,悄然减配安全气囊数量、取消智能驾驶功能,甚至使用低成本轮胎。消费者以为获得低价,实则买到“阉割版”产品。

4. 区域限制,制造虚假稀缺性。

“仅限前100名”、“仅限XX地区”等话术屡见不鲜。调查发现,某品牌宣称“限量特供”,实际全国库存超5000台,所谓“区域专享”,也只是人为制造紧迫感的营销手段。

破局之道:牺牲“价格”换生存时间

近年来,自主品牌凭借电动化与智能化优势,几乎开始全面压制合资车企,市占率从60%飙升至75%。面对此景, 合资车企只能以价格换时间,试图在技术反攻前守住阵地。

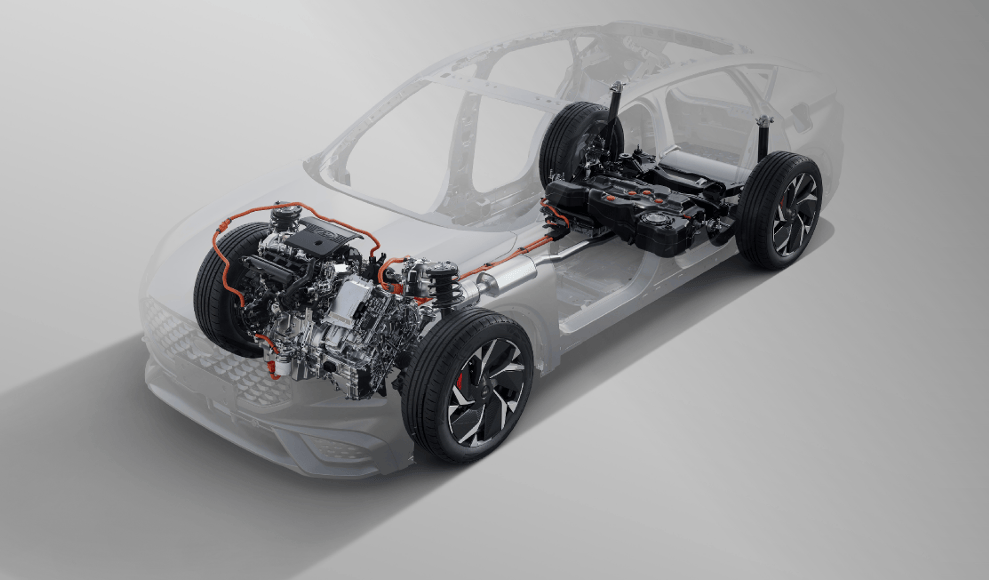

1. 技术反攻:燃油车另辟蹊径的“功率分流”技术。

比如,长安福特就在大马力发动机的基础上,加持20年技术沉淀的混动技术,实现强强联合的“大马力E混动”,体现了传统燃油车企在新能源转型中的创新思路;其核心是通过混合动力技术实现燃油效率与动力性能的平衡,同时规避纯电动车的短板,是比较符合当下国情的混动技术。

2. 政策公平化:反思“油电同权”的生存命题。

其实,就目前来说,燃油车仍是部分消费者的“刚需”,尤其在补能效率、冬季续航等场景下。政策层面,工信部亦强调需推动燃油车技术升级,取消不合理限行限购,实现“油电同权”。唯有公平竞争,才能避免燃油车在价格战中“失血而亡”。

3. 用户思维:从“卖车”到“经营关系”。

“一口价”的核心并非单纯的降价,而是合资车企对市场规则的颠覆性重构。换句话说,降价能换来销量,但换不来品牌;套路能吸引眼球,但赢不了人心。因此,当真正建立起“无套路”的策略,将价格与价值进行深度匹配,才能赢得当下的订单的同时,在消费者心中种下了信任的种子,为长期的客户关系经营奠定了坚实基础。

然而,并不是每个车企,都能看得这么远。在“一口价”沦为营销话术的乱局中,福特蒙迪欧1.5T舒雅型以12.58万的“真一口价”成为清流;加上它A柱到C柱采用1700MPa高强度钢,车顶承压8.3吨 ;这样的价格,这样的安全品质,算是以最大的生命承诺,与用户建立最初的信赖。

价值重构:从“躺平式降价”到“长期主义突围”!

正如上文所说,不少品牌单纯依靠降低价格来吸引消费者,这种做法虽能在短期内刺激销量,但如果还要玩套路,特别是不能坚守产品品质,一定难以建立起稳固的市场地位与品牌忠诚度。

在“一口价”浪潮中,长安福特蒙迪欧以12.58万的价格,提供近5米车长、近3米轴距,还以不减配,直击消费者对“大空间+高配置”的需求痛点。这种“降维定价+越级配置”的组合,用“做加法”的策略以提供更出色的产品性能和驾驶体验,让消费者花的每一分钱都能够买到物有所值的产品,传递出合资车企“以产品力破局”的决心。

价格战是术,价值战才是道,低价低配的“躺平式降价”虽能短暂引流,然而没有品质作为护城河的价格让利,终将成为一场“自毁长城”的狂欢。“价格”终会触底,但“价值”永远没有天花板。当价格战卷无可卷时,只有依靠价值与用户建立起信任链条的品牌,才能不被时代抛弃。

结语:大浪淘沙,唯有真诚终将战胜套路

合资车的“一口价”浪潮,本质上是一场行业信任危机与自我救赎的博弈。

短期来看,套路化营销或许能带来销量脉冲;但真正的“胜负手”或许只有那些始终坚持“产品+诚意”双驱动的品牌,相信,当行业从“价格雪崩”转向“价值雪道”,以“真一口价”守住品质底线,回归用户价值的玩家,才能穿越周期,为后燃油车时代写下最后一个值得铭记的注脚。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号