文 | 湘股策,作者 | 凡不烦

时隔十年,湘财证券、大智慧再续前缘。

3月17日,湘财证券的母公司湘财股份(600095.SH)发布公告称,公司拟以定增换股方式吸收合并大智慧(601519.SH),并募集配套资金。

这并非湘财证券和大智慧首次共同出现在市场视野里。

十年前,2015年1月,大智慧拟作价85亿元收购湘财证券,在业内首倡“流量+牌照”的互联网券商模式。该方案原本证监会有条件通过,可惜因大智慧涉嫌信披违规,最终未能付诸实施。

反倒是当年落后一步的东方财富(300059.SZ),于2015年12月完成对同信证券的收购,后在2016年完成更名与整合,率先构建了“流量+牌照”模式。

如今,东方财富已登顶互联网券商龙头,总市值超过3000亿元。

湘财股份和大智慧则在岁月蹉跎之后,想要再续前缘。时过境迁,这场迟到的“联姻”,能否复制东方财富的腾飞之路?

23万户股东(大智慧约13万户,湘财约10万户),没有谁不想知道答案。

十年之后,再谈“联姻”

草蛇灰线,伏脉千里。看似突然的合并,实则早在十年前就埋下了伏笔。

2015年1月,大智慧宣布拟以“现金+股份”的方式作价85亿元收购湘财证券100%股权,意图打造“流量+牌照”模式,成为首家拥有全牌照的互联网券商。

同时,拟募集配套资金27亿元,用于湘财证券的资本补充。

若计划顺利进行,大智慧将通过收购获得券商牌照,整合其亿级用户资源与湘财证券的线下经纪业务网络,打造“金融数据+券商业务”的一站式互联网金融服务平台。

而湘财证券则借此实现曲线上市,避开IPO排队周期,补充高达27个亿资本金以拓展创新业务。

这份“双赢”的计划,最终“匡了瓢”。

2015年4月17日,大智慧收购湘财证券的重组方案获证监会“有条件通过”,形势一片大好。

天有不测风云。两周过后,4月30日,大智慧因涉嫌信披违规遭立案调查。

最终,此次收购于2016年3月终止。

此后,大智慧因连续亏损和虚假陈述诉讼陷入经营危机,无力再推动并购计划。

不过,湘财方面,准确地说,是其背后的新湖系却并不打算就此放弃,而是“反客为主”,接过了并购的主导权。

早在2007年,湘财证券就已被新湖系黄伟收入囊中。

2017年6月,黄伟通过新湖集团以17.2亿元受让张长虹持有的4亿股股份,成为大智慧的二股东(持股占比20.12%)。

2020年,湘财证券借壳新湖系旗下哈高科实现上市,哈高科更名为“湘财股份”。

就在更名前,湘财股份斥资26.74亿元收购了新湖集团持有的大智慧2.98亿股股份(持股占比15%)。

通过这次收购,湘财股份取代新湖集团,成为大智慧的二股东,新湖系也完成“左手倒右手”的内部资本循环。

当时,湘股策(xiangguce)曾推测,其意欲将大智慧收入囊中(详见《哈高科更名湘财股份,暗藏吸收合并大智慧野心》)。

只不过,此后湘财股份和大智慧的相处或许不算愉快。

2023年8月起,湘财股份开启了对大智慧的连续减持。

截至2024年12月3日,湘财股份已累计减持4450.2万股,持股降至2.54亿股,持股比例为12.66%。

2024年12月6日,湘财股份公告称,为了“提高资产使用效率和流动性”,拟通过集中竞价、大宗交易及协议转让等方式减持所持大智慧股份,交易价格不低于9元/股。

微妙之处在于,此次对减持股份数量的定义是“不超过公司持有的大智慧股票数量”。

言下之意,不排除清仓式减持的可能。这也引发了市场对于双方“分道扬镳”的猜测。

直到2025年2月15日,大智慧还公告称,湘财股份拟3个月内减持不超过1%股份(2003万股)。

然而,在短短一个月后,事情却发生了180度大反转。

2025年3月17日,湘财股份宣布,拟向大智慧全体A股换股股东发行股票,换股吸收合并大智慧,并发行A股股票募集配套资金。

业绩承压,抱团取暖

虽然具体方案尚未出台,但此次吸收合并应该是湘财股份、大智慧的现实抉择。毕竟,这些年来,大家过得都不容易。

曾几何时,大智慧与同花顺、东方财富、和讯、中金在线还处于一个用户量级。

只是今时不同往日,和讯、中金在线已日渐边缘化;同花顺,通过流量变现成为C端霸主;东方财富,通过牌照整合战略成为了千亿市值互联网券商巨头。

值得一提的是,2015年大智慧拟并购湘财,在业内首倡“流量+牌照”的互联网券商模式。

如果成功,大智慧就是现在东财的样子。2015年2月才动手收购同信证券的东方财富,撑死也就是大智慧第二。

可惜,企业发展没有如果。后来的大智慧明显掉队,在战略摇摆中错失转型窗口。

如今,大智慧月活用户已远低于东方财富、同花顺,流量优势逐渐丧失。根据易观千帆数据,今年2月,同花顺、东方财富、大智慧的月活人数分别为3502.21万人、1721.86万人、1176.61万人。

更惨淡的是业绩表现,大智慧近年来也与东方财富、同花顺拉开巨大差距。

从2011年上市至2023年,大智慧扣非净利润累计亏损接近36亿元。随着2024年预亏,大智慧将连亏三年,面临退市危局。

对比东方财富(2024年盈利96.10亿元)、同花顺(2024年盈利18.23亿元),大智慧在金融信息服务领域的竞争力显著落后。

再看湘财股份,也好不到哪里去。

2020年湘财证券借壳上市之后,业绩表现波动剧烈。

作为湘财股份的主要盈利主体,2022年—2024年湘财证券净利润分别为0.39亿元、2.44亿元、2.15亿元(未经审计),同比变动幅度分别为-94.36%、+523.44%、-21.53%。

理论上,若此次湘财股份、大智慧合并成功,湘财股份可通过大智慧的流量入口实现低成本获客;而大智慧的亏损业务也将被整合至湘财股份,可能通过财务并表缓解大智慧单独退市风险。

本质上,还是当年的“流量+牌照”模式。

但在实操层面,当前用户导流向有效交易客户的转化面临多重结构性挑战。

艾瑞咨询数据显示,证券类APP用户转化率中枢长期维持在3.5%—4.8%。

此外,东方财富凭借超3500万MAU和“东方财富网+天天基金网”的生态闭环,已占据用户心智制高点,互联网券商龙头的地位难以撼动。

失去了十年之后,湘财+大智慧的追赶变得更加艰难。

满仓质押,被动自救

与十年前主动求发展相比,此次合并可能是举步维艰的新湖系不得不采取的自救举动。

新湖系由浙商黄伟创立,以房地产和金融为核心,横跨资源、生物制药、化工等多个领域,并通过控股绍兴百大(后更名新湖创业)、哈高科(现湘财股份)、新湖中宝(现衢州发展)三家上市公司,形成“地产+金融”双主业架构。

然而,2018年后,随着房地产行业调整叠加金融板块风险暴露,新湖系逐渐走入困局。

2024年,新湖系失去新湖中宝控制权,公司更名为“衢州发展”。

同年,新湖系丢掉湘财股份17.49%股权,用于抵偿32.94亿元债务,持股比例降至41.91%。

以股抵债当然是不得已而为之,毕竟这些年新湖系持续处于“满仓质押”状态。

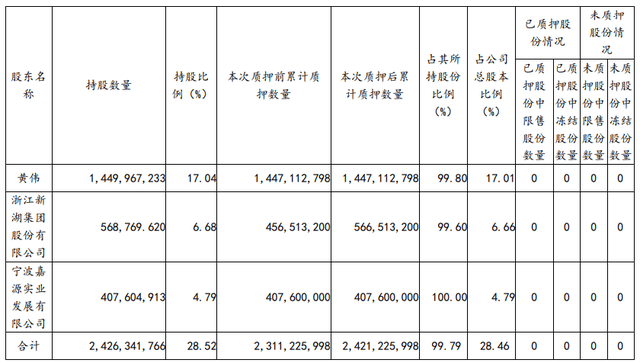

新湖中宝股份质押公告

新湖中宝(现衢州发展)的公告显示,截至2024年6月17日,新湖集团及其一致行动人累计质押24.21亿股,占其持股比例的99.79%。

湘财股份方面,截至2025年3月,控股股东新湖控股质押湘财股份6.89亿股,占其持股比例的99.99%,占总股本的24.13%。

雪上加霜的是,湘财股份股价表现长期低迷。2020年,借壳上市那一年,湘财股份一度冲高20.13元(前复权),此次停牌前收报6.89元/股(前复权),股价下跌超过六成。

在此状况下,新湖集团如何避免质押爆仓?

或许,此次并购正是那根 “救命稻草”——只要股价能够涨起来,就能“你好、我好、大家都好”。

结 语:失去的十年难追回

此次湘财股份吸收合并大智慧,本质而言是中小券商在行业集中度提升背景下的被动突围,也是新湖系化解流动性危机的重要一步。

尽管双方业务协同逻辑成立,但大智慧的持续亏损与整合难度使其更像“共克时艰”,而非“强强联合”。

虽然“流量+牌照”模式已经过了东方财富验证,但若后续无法实现流量转化与盈利模式创新,此次合并未必能达成“1+1>2”的预期。

毕竟,时代已经变了——当年互联网券商勇立潮头,如今AI大潮势不可挡,东方财富的腾飞之路还能复制吗?

十年之后,走过的未必是渐渐熟悉的街口。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号