2025年中国新能源车正在进入“降价提速”的“双战场”。一场前所未有的“价格战”+“效率战”已经悄然开局。特斯拉于近日宣布国产全系车型再降价,而比亚迪不仅打出“降价牌”,更祭出1兆瓦闪充技术,将实现“充电5分钟续航400公里”;蔚来则联手宁德时代打造全球最大换电网络,试图让换电与加油同样快捷。

随着行业巨头们的一系列动作,下一阶段的新能源汽车市场将迎来怎样的转折与机遇?消费者如何在价格、技术与品牌间做出抉择,车企又如何在竞争激烈的市场中脱颖而出?

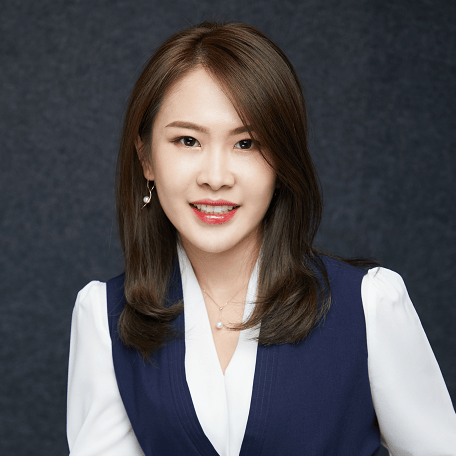

本期“视界”,小管邀请到市场营销学系青年副研究员许梦然分享对新能源汽车行业下一发展阶段的趋势观察与展望。

许梦然

市场营销学系青年副研究员

研究方向:消费者行为,态度与说服力,消费者决策力,口碑传播,品牌忠诚度

01

车企价格战绝非长久之计

在置换补贴政策新旧交替的过渡期中,不少车企承诺为政策退坡“兜底”,甚至有车企直接降价来稳定销量,这种现象违背了以往车企价格调整的规律。

特斯拉、比亚迪等头部车企接连降价的行为,看似沿袭了补贴政策结束后的惯例,却又有所不同。以理想为例,其推出了15000元的购车补贴,或通过零利率支付方式变相降低购车成本。这些举措显示,尽管政策层面的补贴减少,但企业仍在努力通过价格策略刺激销量。2025年,这种价格战的延续迹象仍然显著,但背后的深层逻辑和市场影响需要进一步探讨。

价格战的直接诱因在于市场竞争的加剧和同质化问题的显现。近年来,新能源汽车市场不断扩张,但涌入的品牌使市场环境更加复杂,竞争压力陡增。理想的市场竞争应该是通过差异化定位和技术优势吸引消费者,例如蔚来聚焦高端化服务,理想主打家用场景,小鹏则强调自动化驾驶与科技感。然而,随着竞争者增多,企业定位趋于模糊,为争夺市场份额,不得不通过降价来实现销量增长。

虽然短期内价格战有助于快速打开市场,但难以长期持续。一方面,价格触底后可能引发供应链问题,例如比亚迪曾要求供应商降价,表明价格触底会引发供应链问题;另一方面,汽车是一种高介入度消费品,消费者对新能源汽车的购买决策不仅看重价格,还会注重体验感、品牌价值以及个人表达。

当新能源汽车逐步渗透市场后,消费者的态度可能会从观望转向接受,并追求更多维度的价值,例如情绪价值和驾驶体验。随着技术进步,新能源汽车能够为消费者提供更好的体验,包括自动驾驶、完善补能网络、甚至“超跑般”的起步加速感,去吸引追求科技感和舒适感的消费者——这些都是价格战无法实现的。

02

渗透细分市场,全球布局加速

2025年的新能源汽车行业,很可能会出现市场洗牌。经过时间筛选,消费者会对存留下来的品牌有更强的信任感。与此同时,尝试过新能源汽车的消费者会在朋友圈中产生涟漪效应,通过口碑传播影响更多人,这种传播方式往往比品牌宣传更加有说服力。

在洗牌过程中,可能伴随着强强联合现象,例如品牌间的合作或资源整合。比如许多品牌已开始共享充电和换电网络。电池研发领域也正在经历整合,新技术的引入和共享可能进一步推动市场集中化。

另一方面,细分市场将成为新的增长点。中低价位的家用市场(10万-20万元区间)尚未饱和,为车企提供了扩展空间。同时,高端小型车市场也成为品牌差异化竞争的关键领域。

尽管新能源汽车在初期的主要目的是吸引尝鲜者,但随着市场的成熟和技术的进步,更多消费者可能逐渐从观望转为接受。不过,现阶段仍存在诸多挑战,例如里程焦虑、年检政策的逐步推出等,都需要时间来消化和适应。

2025年,补贴政策将在多个维度上鼓励消费者购车。考虑到汽车的使用周期通常在五至六年左右,尤其是新能源汽车领域,更换车辆的频率相较于燃油车更高。在这样的背景下,补贴政策叠加车辆本身的优惠力度,可能促使更多消费者做出购车的决定。此外,近年来经济环境整体表现并不特别积极,从政府角度出发,通过补贴政策也可以起到促进消费的积极作用。

对车企而言,要想从习惯传统燃油车的人群中挖掘新能源汽车消费者,不仅需要提升产品性能,更需要努力转变这批消费者的思维模式。要注意的是,价格战虽然在一定程度上降低了消费者购买的门槛,但可能也会引发质量和技术不够硬核的负面联想,尤其是对于持观望态度的消费者,低价并不完全是积极信号,对企业而言需要谨慎采用低价策略。

新能源汽车市场当前表现出两个趋势:一是价格战会逐渐退出舞台,企业将更加注重渗透细分市场。例如,面向10万至20万元主流家用市场的A级汽车仍有增长空间,而高端小型车市场也在被更多车企布局。二是新能源车企的全球化布局逐渐加速,尽管出口市场仍存在关税、地缘政治等挑战,但也展现出潜在机会。

总体来看,车市的发展趋势仍然向好。虽然相较于初期增长速度有所放缓,但长期来看,技术进步、市场需求的扩大以及行业的成熟化都会推动行业继续前行。

03

智驾技术空间巨大,实现完全自主驾驶仍需时日

我国在智能化领域具备走在国际前列的潜力,尽管目前与特斯拉等国际领先企业仍存在一定差距。消费者对自动驾驶的体验和需求呈现分化,一些用户对现有的智驾技术感到满意,认可在简单路况中,可以极大地解放驾驶精力;但同时在复杂场景下,智驾技术的表现与人类驾驶员的判断能力和经验相比仍有不足。

现阶段的智驾技术,包括背后的模型和交互技术,需要大量用户数据的积累以及种子用户的参与。这种技术的进步往往以渐进方式推进,在某一时点可能实现质的飞跃。例如,蔚来的Naomi机器人从第一代到第三代,逐步实现了显著的智能化提升,但仍有很大的改进空间。

此外,国内自动驾驶技术的进步不仅依赖于技术本身的优化,还需要与道路安全法规、人机协作模式的不断适配。当前,智驾技术更多是通过辅助功能解放驾驶者一部分精力,而非完全替代人类驾驶员。 消费者对技术的不满和抱怨在一定程度上推动了行业技术升级,但短期内实现完全自主驾驶仍需时间积累。

文字 | 傅文婧

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号