曾有不少网友在网络上抱怨,自己的爱车充一次电就要好几十块钱,有时候真不如打车来得实惠。

起初大家并没有在意这种乱象,直到临近“3·15”,有关媒体在曝光以后,人们这才发现自己在不知不觉间已经掉入了“陷阱”之中。

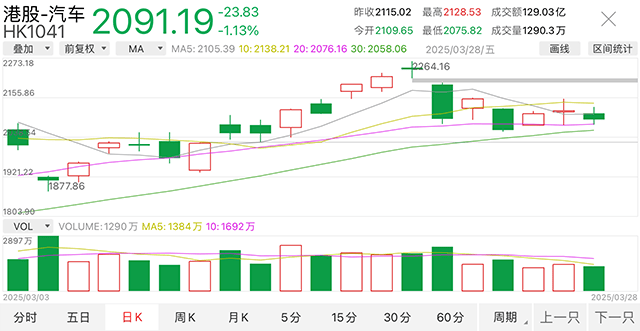

数据印证了这种荒诞:截至2024年底,全国充电桩达1281.8万台,新能源车保有量3140万辆,平均每2.45辆车共享一桩。看似供需平衡的背后,是充电费用中服务费占比超60%的畸形现实。

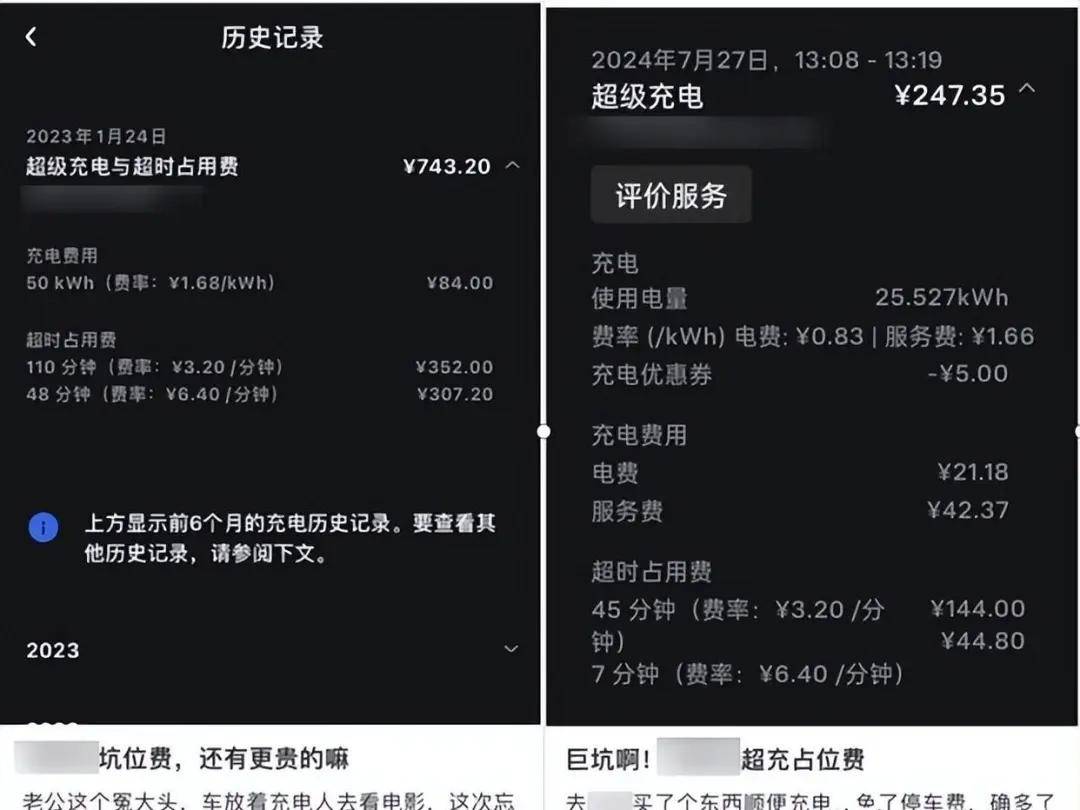

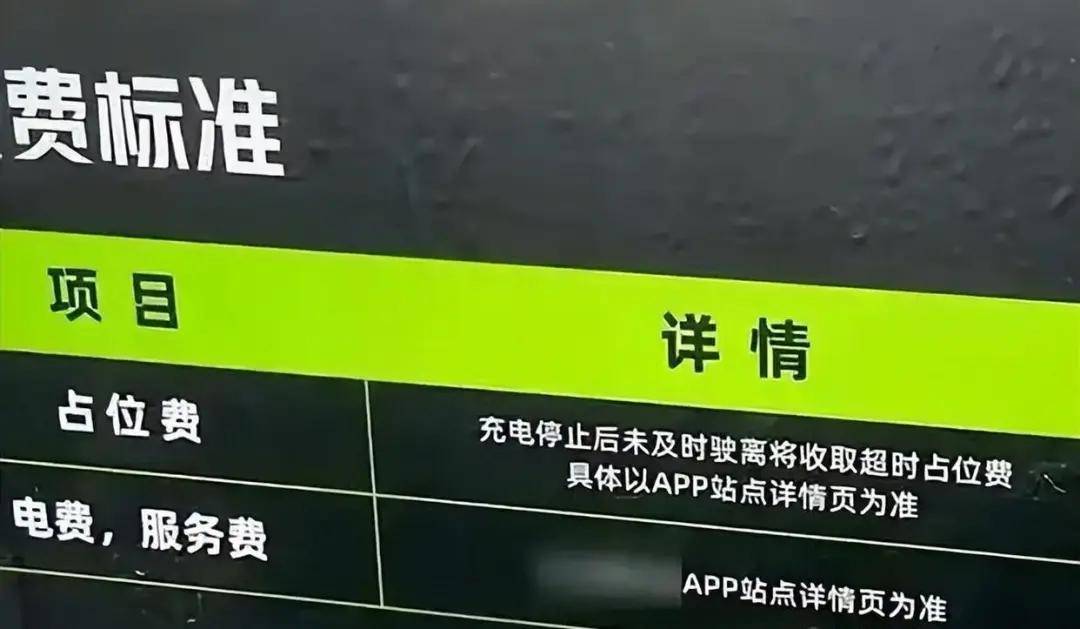

“充电五分钟,占位两小时”正在成为新常态。浙江某服务区,车主李女士充了25分钟电,却被收取160元占位费。这并非孤例:某品牌充电桩设定“超时5分钟即收费”,高峰时段每分钟6.4元,折算下来每小时384元,够吃两三顿火锅。

2025年的晚会虽已落幕,新能源行业乱象,却仍在持续发酵。从续航虚标到电池自燃、充电困境,这场打假风暴为何剑指新能源产业?背后的行业顽疾又该如何破解?

01

绿小马效应:从 “心惊胆战” 到 “省心无忧”

上个月,深圳的新能源车主陈先生通过绿小马小程序尝试了一次上门充电服务,彻底颠覆了对充电的认知。如同点外卖一样,绿小马的移动储充车根据定位信息,直接开到小区楼下,30 分钟充了 20 度电,全程无需车主下车操作。更关键的是,绿小马采用 “固定充电桩 + 上门充电” 双模式,实现充电场景全覆盖,重构了充电场景的 “人、车、桩” 关系。

1. 上门充电:把 “安全充电桩” 搬到家门口

痛点直击:

时间成本:驱车找桩、排队,浪费通勤时间。 空间限制:地库无桩、油车占位,充电车位 “一位难求”。绿小马解决方案:

全程无接触:通过小程序/APP下单,送电小哥根据信息前往目的地给车充电,全程无需车主出面,只需远程给车开盖即可。 灵活补能:83 度储能设备支持 40kW 快充,地库、路边、写字楼均可充电,不少车主曾在工作时间下单充电,利用工作间隙完成补能。 智能监控:充电过程实时推送进度,充满自动断电,送电小哥第一时间拔枪回收设备,避免过充风险。2. 固定充电桩:标准化场景的 “安全港湾”

痛点直击:

设备故障:部分充电桩老化、损坏,沦为 “僵尸桩”。 兼容性差:小众车型无法适配,充电不兼容。绿小马解决方案:

标准建设:标准化场站建设,实现动态电价调节,布局社区、商圈等高频场景 设备先进:所有固桩均是快充设备,技术先进,质量可靠。 全车型兼容:支持 98% 以上主流车型,无需担心接口不匹配。

02

移动储充如何实现 “三重安全升级”?

绿小马以 "固定充电桩 + 上门充电" 的移动储充模式, 解除了充电桩与车位的强绑定关系,把“车找桩”变为“桩找车”,服务范围拓展至周边十几公里,基本实现服务全场景覆盖, 起到削峰填谷作用,减轻电网负荷。

1.时间自由:充电融入生活节奏

根据绿小马相关数据表明,使用的车主中,52% 选择在工作日上午(9:00-12:00)充电,21% 在晚间(21:00-23:00)下单。这种 “错峰充电” 避开了充电高峰期,以往四处找桩、排队等桩的现象一去不返。

2. 场景重构:让充电告别 “高危环境”

上门充电避免了没有私桩的车主飞线充电火灾隐患,同时在高峰期,移动储充 移灵活便捷、易于部署的优势, 能缓解高峰时段排队充电问题,有效补充部分充电站固定充电桩数量不足的弊端。

3. 能源管理:从 “无序充电” 到 “安全用能”

绿小马移动式储能设备内置储能电池,车主可以闲暇时在固定充电桩补电,高峰时缓解固定充电桩补电压力,起到削峰填谷作用,减轻电网负荷。

03

从 “痛点” 到 “蓝海” 的进化

绿小马的模式之所以能突围,在于精准抓住了安全、效率、成本三大核心:

对车主:全场景覆盖 + 上门充电,充电成为 “无需操心的小事”。 对运营商:提升固定充电桩使用率, 免除电力扩容费用,大幅节省企业经营成本,实现降本增效。 对社会:通过储能平抑电网峰谷差,助力 “双碳” 目标。从 3·15 曝光的 “充电陷阱” 到绿小马的 “移动储充”,新能源补能正从 “野蛮生长” 转向 “精细化服务”。 正如有的车主在体验后所言: “真正的好服务,是解决用户的痛点 —— 需要时随叫随到,不需要时默默守护。 ” 在电车普及的浪潮中,这种 “安全+便捷” 的模式,或许正是打开千亿充电市场的钥匙。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号