近期,消费贷市场成为金融领域焦点,全国4000多家银行纷纷下场,掀起一场激烈的“消费贷大战”。在国家政策鼓励金融机构加大个人消费贷款投放力度的背景下,银行通过降低利率、提高额度等手段吸引客户,一时间市场竞争白热化 。

政策驱动,银行跑步入场

3月16日,国务院发布《提振消费专项行动方案》,明确提出强化信贷支持,鼓励金融机构在风险可控的情况下加大个人消费贷款投放力度,合理设置消费贷款额度、期限、利率,有序开展续贷工作。这一政策为银行在消费贷领域的发力提供了明确指引。

随后,国家金融监督管理总局印发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》,进一步细化政策。规定商业银行可根据客户还款能力和风险情况,实施差异化授信。对于信用良好、有大额消费需求的客户,个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元,个人互联网消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元;针对有长期消费需求的客户,商业银行用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年。

政策东风之下,银行迅速响应。江苏银行率先推出新客年化利率低至2.58%的消费贷产品;招商银行闪电贷利率从去年的3.4%降低至2.58%,最高额度也提升至30万元;宁波银行某贷款业务叠加优惠券后,利率低至年化2.49%;北京农商银行甚至搞出了“裂变”和“团购”,只要凑齐20人,就可以团购旗下某贷款产品,最高额度60万元,最长期限5年,最低利率可低至2.68%。

息差压力下的业务转型

银行大力发展消费贷业务,除了响应国家政策,背后也有自身经营压力的驱动。近年来,商业银行净息差持续收窄,2024年四季度,商业银行净息差为1.52%,环比下降0.01%,低于1.8%的警戒线。与此同时,个人住房按揭贷款这一银行传统优质业务增长放缓,曾经的利润“发动机”熄火,银行面临较大的业绩压力。

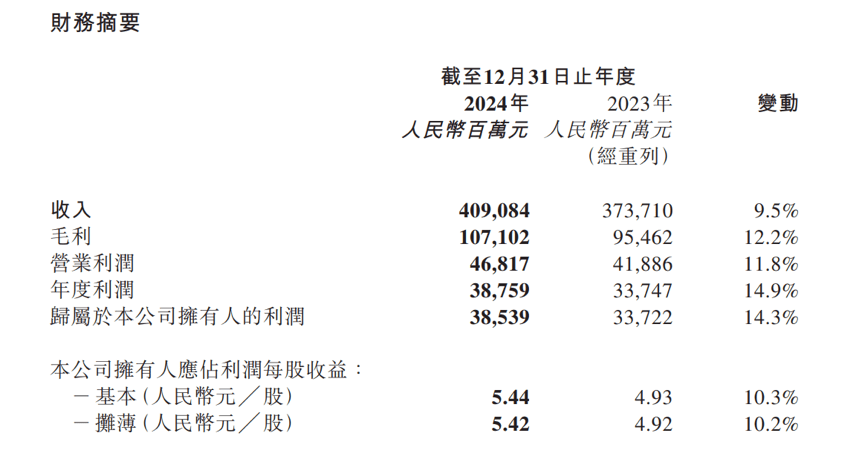

为保证利润,银行一方面下调存款利率,减少资本支出压力;另一方面积极开拓“优质信源”,消费贷业务成为新的业务增长点选择。以交通银行2024年年报为例,该行净息差仅为1.11%,但个人消费贷款较上年末增加1568.37亿元,增幅90.44%。交行副行长周万阜表示,今年对零售贷款业务做了“积极计划”,今年增量要高于去年,零售贷款占比要进一步扩大。

央行发布的《2024年四季度金融机构贷款投向统计报告》显示,不含个人住房贷款的消费性贷款余额21.01万亿元,同比增长6.2%,全年增加1.24万亿元。消费贷业务看似前景广阔,成为银行眼中的“香饽饽” 。

坏账隐忧浮现

然而,在消费贷业务规模快速扩张的背后,不良资产率攀升的问题逐渐凸显。根据金融监管总局公布的数据,2024年四季度末,商业银行不良贷款余额高达3.3万亿,其中个人消费贷、个人信用卡贷款等零售不良资产占比为30%,约为1万亿元左右。

不同银行的风控管理水平差异,导致不良贷款率分化明显。被誉为零售之王的招商银行,个人消费不良贷款率从2023年的0.98%上升至2024年上半年的1.09%;平安银行稍弱,个人消费贷的不良资产率提升至1.23%;而曾经大力发展消费贷业务的渤海银行则处境艰难,2019年末其消费贷不良率仅为0.63%,但到了2024年年中,个人消费贷不良率已高达9.3%。

面对不断增长的不良资产,银行开始寻求处置方式,其中打包售卖不良资产成为常用手段。今年3月,江苏银行在银行业信贷资产登记流转中心(银登中心)挂牌4批个人不良贷款,未偿还本息超70亿元。这批不良贷款涉及33万名借款人,平均逾期天数约1000天,单人最高欠款达62.71万元 ,而起拍价仅为3.47亿元,如果按起拍价成交,相当于折价95%,近乎血亏转让。

这一事件引发广泛关注,江苏银行发布澄清公告,称近期已核销不良资产转让业务,为行业通行做法、依法合规,将增厚当期收益。事实上,从行业数据来看,2024年,银登不良贷款转让挂牌金额高达2861.9亿元,同比增幅达到87.02%,个人不良贷款转让业务呈现快速增长态势,消费贷和信用卡不良资产是其中主要来源。

监管与市场的平衡

在这场银行消费贷大战中,监管部门也保持着高度关注。国家金融监督管理总局在《关于发展消费金融助力提振消费的通知》中强调,银行业金融机构要坚持放管结合,严守风险底线,注重审查借款人的真实消费需求和还款能力,避免过度授信、多头授信、欺诈骗贷。同时,加大对扰乱市场秩序、侵害金融消费者权益等行为的联合惩处和打击力度,规范消费贷市场发展。

对于消费者而言,面对银行推出的低利率、高额度消费贷产品,应保持理性,根据自身实际需求和还款能力谨慎借贷,避免陷入债务困境。银行在积极拓展消费贷业务时,也需在业务扩张与风险管控之间找到平衡,不能仅仅依靠“价格战”吸引客户,更要加强风险管理,提升资产质量,确保业务可持续发展 。

4000家银行激战消费贷市场,是政策引导、市场竞争与风险挑战交织的复杂局面。未来,消费贷市场将如何发展,银行如何在满足政策要求与控制风险之间抉择,值得持续关注。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号