作者:高牛探房产观

2025年,中国站在命运的岔路口。

左手,摇摇欲坠的楼市,辉煌不再,正艰难维持平衡。

右手,自由落体出生率,人口数量的快速滑落令人揪心。

这二者看似风马牛不相及,实则共同指向一个关乎国家命运的终极命题:

到底是谁,才能撑起未来的国运?

1

人口寒冬:一场比楼市崩盘更可怕的危机

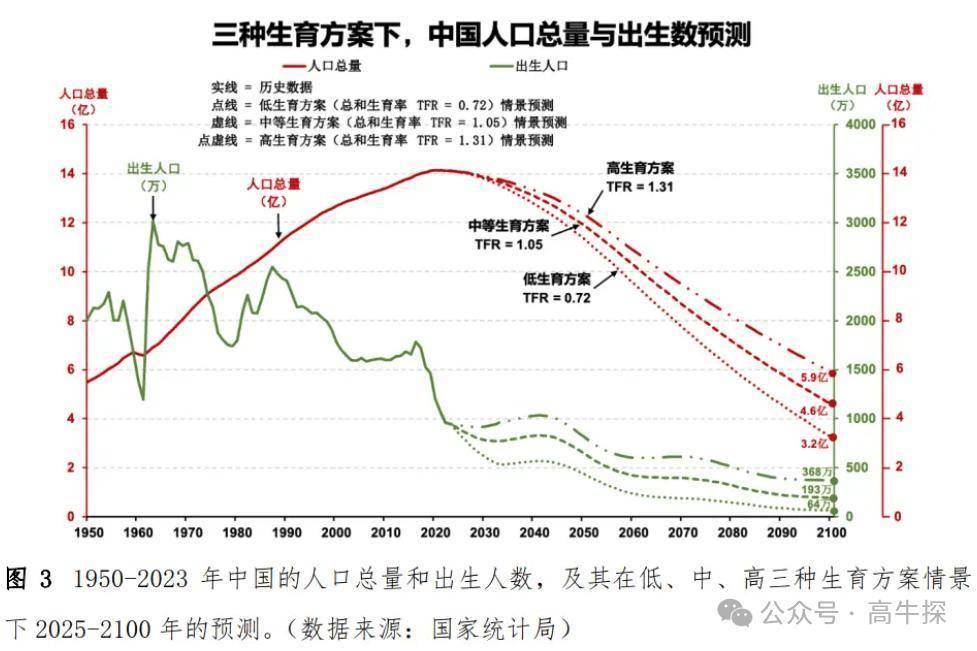

上个月,西南财经大学与清华大学联合发布的《中国2025-2100年人口预测与政策建议》。

按当前生育率趋势发展,到2100年,中国人口将锐减至4.6亿,仅比美国多4000万。

倘若生育率进一步向韩国水平滑落,那时中国人口仅剩3.2亿,全球排名也会退居第七。

更令人担忧的是,老龄化率将在2086年飙升至42.4%。

这意味着每2.5个中国人中,就有一位65岁以上的老人。

我们可以想象一下那个场景:

大街上满是步履蹒跚的老人,年轻人的身影寥寥无几。

未来的年轻人,不仅要扛起经济发展的重任,还得背负“一人养四老”的沉重生存压力。

楼市要是崩了,尚有政策兜底。可人口要是崩了,又有谁能托起一个国家的未来呢?

人口就像国家发展的基石,基石不稳,再宏伟的大厦也会摇摇欲坠。

2

楼市狂欢的黄昏:当韭菜不够用时

过去二十年,房地产堪称中国经济的“永动机”。

地方财政靠卖地赚得盆满钵满,家庭财富靠买房实现快速增长,GDP的增速也离不开钢筋水泥的支撑。

那时的房地产市场一片繁荣,房价一路高歌猛进,买房似乎成了稳赚不赔的买卖。

可到了2025年,楼市早已不是当年那个一路狂飙的“黄金赛道”。

根据清华大学这份研报,2025年后,中国人口将以年均850万的速度净减少,到2050年,累计减少人数超2.5亿。

这意味着什么?

意味着买房的“主力军”,年轻一代,正在不断减少。韭菜不够用了,房地产市场的根基开始动摇。

三四线城市的“鬼城”现象,就是楼市危机的序曲。曾经规划宏伟的新城,如今高楼林立却鲜有人烟,夜晚漆黑一片,宛如一座空城。

比如,在北方某座资源型城市,前些年大力开发新城区,建起大量住宅。但随着资源枯竭,人口外流,如今新城区的房子大量空置,很多小区入住率不足30%,夜晚灯光寥寥无几。

而一线城市的学区房神话,也终将破灭。

没有孩子,何来“学区”?那些曾经被家长们疯抢的学区房,如今也开始有价无市。

就拿北京某知名学区房来说,前几年房价一路高涨,每平米高达十几万元,可随着人口的减少,学位不再紧张,很多家长不再像以前那样,为了孩子能上名校而不惜花费重金购买学区房。

我们看到,当前为了挽救楼市,降首付、降利率、放开限购等,各种楼市刺激政策轮番上阵,就像一场眼花缭乱的魔术表演。

但可惜的是,这些政策的效果却在不断边际递减。

比如江苏等地推出的“多子女家庭购房优惠”政策,暴露了背后的深层焦虑。

楼市需要孩子来续命,可孩子需要楼市让利才愿意出生,这简直就是陷入了“先有鸡还是先有蛋”的死循环。

以南京为例,当地推出多子女家庭购买首套房可享受额外公积金贷款额度的政策。

但很多年轻夫妻表示,即便有了这点公积金贷款额度的优惠,面对高昂的房价和养育孩子的成本,依然不敢轻易生育。

因为买了房,意味着未来几十年都要背负沉重的房贷,再加上孩子的教育、医疗等费用,经济压力实在太大。

而对于一些房地产开发商来说,虽然政策有所松动,但市场需求不足,房子依然不好卖。一些楼盘推出各种优惠活动,如打折、送车位等,但成交量依然不高。这

表明,单纯的楼市刺激政策已经很难再激发市场的活力。

当房子比孩子多,钢筋水泥堆不出一个民族的未来。

房地产市场的繁荣,终究离不开人口的支撑。

没有了人口的增长,再漂亮的房子,也只是冰冷的建筑。

3

生育战争:江苏“15条新政”与国家的生死棋局

面对如此严峻的人口危机,地方政府已经纷纷打响了“生育保卫战”,如江苏刚出台的15条新政,这几点值得兄弟省市学习。

第一,发钱:女性失业期间生育可领3个月失业保险金,生育一孩企业社保补贴50%。

这一招,直接击中了很多家庭的痛点。

生孩子,经济压力是最大问题。有位年轻妈妈小王,原本在一家公司上班,怀孕后为了安心养胎辞职了。按照江苏的新政,她在失业期间生育,能领到3个月的失业保险金,这在一定程度上缓解了家庭的经济压力。

而对于企业来说,生育一孩社保补贴50%,也减轻了企业的负担,鼓励企业更愿意接纳生育的员工。

第二,是减负:托育位超36万个,每千名儿童配2.5张儿科床位。

孩子生下来了,谁来带?孩子生病了,有没有足够的医疗资源?

江苏在这方面下足了功夫。

托育位的增加,让家长们不用担心孩子没人照顾;每千名儿童配2.5张儿科床位,也让孩子在生病时能得到及时的治疗。

第三,分房:多子女家庭优先保障公租房、提高公积金贷款额度。

住房问题是很多家庭考虑生育的重要因素。江苏的这一政策,无疑给多子女家庭吃了一颗定心丸。

优先保障公租房,让经济条件不宽裕的家庭有了安稳的住所;提高公积金贷款额度,也减轻了购房的压力。

然而,这些政策看似“真金白银”,可对比人口报告的预警,仍是杯水车薪。

清华大学陈松蹊院士一针见血地指出: “婚育是最大的消费与机会创造”。

新生儿从奶粉、教育到婚房,能拉动长达30年的消费链,其经济价值远超修路搭桥。

以奶粉市场为例,随着新生儿数量的增加,奶粉的需求量也会大幅上升。

这不仅带动了奶粉生产企业的发展,还促进了上下游产业的繁荣,如奶牛养殖、奶制品加工设备制造等。

在教育方面,从幼儿园到大学,庞大的学生群体支撑着整个教育产业的发展,包括教师就业、教育培训、教材出版等。

而到了孩子成年,婚房的需求又会刺激房地产市场以及相关的装修、家具等行业。

与其砸钱救楼市,不如砸钱造人。

后者才是真正的“长期主义”。生育不仅仅是家庭的事,更是国家经济发展和未来繁荣的关键。

4

国运豪赌:保孩子,就是保未来

其实,国家层面也早已有了定调。

2023年中央经济工作会议首次将“完善生育支持政策”列入年度任务。各省市也紧随其后,纷纷出台各种生育鼓励政策,政策力度参差不齐。

这场豪赌的核心逻辑到底是什么呢?

答案是:人口是经济的分母。

人口,是经济发展的基础。分母萎缩,GDP增速、消费市场、创新能力全成无源之水。

我们可以看日本,经历了“失去的三十年”,少子化带来的影响深远,比债务危机更难以治愈。

劳动力短缺,消费市场低迷,经济增长乏力,这就是少子化带来的后果。

在日本,由于年轻人数量减少,很多企业面临用工荒。一些工厂不得不提高工资待遇来吸引员工,但依然难以招到足够的工人。

而消费市场也因为老年人消费能力相对较低,年轻人消费群体萎缩,导致市场活力不足。

很多商业街冷冷清清,一些传统的零售企业纷纷倒闭。

在创新方面,由于缺乏足够的年轻人才,企业的创新能力也受到制约,日本在一些高科技领域的竞争力逐渐下降。

所以,我们中国绝不能重蹈日本的覆辙。

有人说,现在最大的问题是经济问题,而拖累经济的最大问题是楼市,所以必须大力救楼市。

对不对呢?

短期来看,保楼市确实能稳定经济,让地方财政有收入,让相关产业得以维持。因为房地产行业关联着众多上下游产业,保住楼市,这些产业也能跟着受益,从而稳定就业和经济增长。

但从长期来看,这无异于饮鸩止渴。没有了人口的支撑,楼市再繁荣也只是空中楼阁。

就像一些资源型城市,曾经依靠资源开发,经济发展迅速,房地产市场也一片繁荣。

但随着人口外流,楼市迅速崩溃,大量房屋闲置,城市经济陷入困境。

如果只注重短期的楼市繁荣,而忽视人口问题,最终可能会面临类似的困境。

而保生育,虽然见效慢,但却是唯一能逆转国运的筹码,保住人口就是保住未来的经济增长。

这次,高牛探大胆预言:

未来十年,中国将经历一场史诗级的政策转向,从“土地财政”到“人口财政”,从“房住不炒”到“孩住多生”。

这是时代的必然选择,也是国家走向未来的希望。

5

终极拷问:我们还能做什么?

有人说,生不生是个人自由选择。嗯,你是对的。

但我们必须认清一个现实,我们的养老金、医保,甚至日常生活中的外卖配送费,都与下一代的数量息息相关。

等我们老了,谁来照顾我们?谁来缴纳社保维持医保体系的运转?这些都需要足够数量的年轻人。

以养老金为例,目前我国的养老金制度是现收现付制,即由在职人员缴纳的养老金来支付退休人员的养老金。

如果下一代人口减少,缴纳养老金的人数也会相应减少,而领取养老金的人数却在增加,那么养老金的缺口将会越来越大。

这就意味着,未来我们的养老金可能会面临减少或者延迟发放的情况。

所以,这政策层面,社会急需一系列“核弹级”措施:

比如全面刺激生育、加大奖励力度、将婚育年龄降至18岁、将辅助生殖纳入医保全覆盖……

这些措施虽然看似激进,但在当前严峻的人口形势下,我觉得是非常必要的。

比如加大生育奖励力度,让更多年轻夫妇没有经济的后顾之忧,就会大胆生二胎三胎;将婚育年龄降至18岁,符合年轻人的生理和心理发展规律,也能适当提高生育率;将辅助生殖纳入医保全覆盖,能帮助更多有生育困难的家庭实现生育梦想。

总的来说,保孩子还是保楼市?

这已不是选择题,而是生存题。

当最后一茬韭菜老去,当最后一座空城沉寂,我们再无资格谈论“崛起”。

孩子,才是中国最硬的通货。

在这场关乎国运的豪赌中,我们已没有退路。

只有坚定地选择保孩子,才能为国家未来赢得竞争生机。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号