全球传统汽车产业链的减产殇和裁员殇,从2024年延续到了2025年。近日,海外多家大型汽车集团以及零部件供应商,宣布裁员减产。

其中主机厂方面,作为大众集团旗下豪华品牌,保时捷近期被曝将计划通过提前退休和补偿性裁员等自愿措施,减少其德国两座工厂的员工数量,未来四年裁员1900人。

为了实现到2027年削减10%生产成本的目标,德国另一家豪华汽车集团梅赛德斯-奔驰在近期的财报业绩会上表示,将限制俄国工厂的产能并减少员工数量。官方高管并未透露具体的减员规模。根据外媒报道,奔驰裁员计划或多达2万人。

在近期启动的独立扭亏计划中,日产宣布将在全球削减约9000名员工,并将2026财年的全球产能从500万辆削减至400万辆。通用汽车也宣布旗下自动驾驶子公司Cruise将裁减50%员工,并停止自动驾驶出租车业务。

供应链方面,大陆集团近期宣布将在2026年底前裁减约3000个工作岗位。采埃孚此前计划在2028年底之前裁减德国地区1.1万名至1.4万名员工。

2025年刚拉开大幕不久,裁员潮、减产潮就已经在全球市场上掀起。

降薪-裁员-减产,欧洲车企成为重灾区

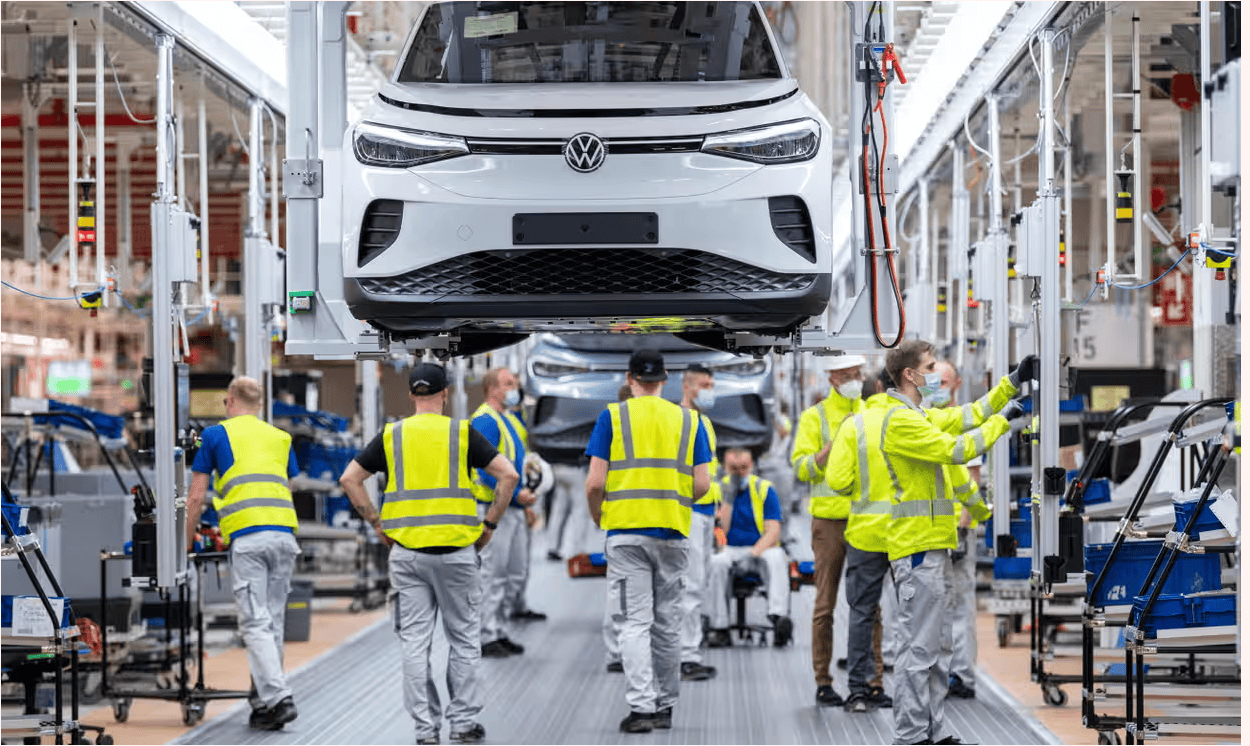

综合去年全球范围内的车企裁员比例来看,以德国为中心的欧洲车企以及供应商,成为了近年来裁员潮的“重灾区”。2024年以来,包括大众集团在内的大型整车以及大陆集团、博世集团、舍弗勒、采埃孚、米其林等零部件厂商,都曾宣布了裁员计划,裁员规模从几千人到上万人不等。

主机厂中,最令人印象深刻的莫过于大众集团。为了实施重大成本削减方案,去年10月份,大众汽车被曝将针对12万德国员工薪资削减10%,并关闭至少三座德国工厂。由于这一计划可能会导致数万人失业,工会不仅对此强烈反对,而且持续性的罢工逼宫事件,也引起了大众汽车集团与工会之间的矛盾冲突。

尽管经过多轮谈判,去年年底双方已经暂时达成了一致协议,大众裁员关厂的计划将暂时搁置,降薪10%的计划也将转移至集团高管身上,但工人们也并非获得了全盘胜利。

从谈判结果来看,工人们未来四年都不会涨薪,甚至还会取消部分奖金。另外,工厂虽然不会关闭,但大众仍然计划削减德国工厂约73万辆产能。到了2030年,大众集团还将通过“以社会能接受的方式”裁减约3.5万人,这一裁减规模几乎是德国员工数量的四分之一。

当然,在全球汽车产业大变革的影响下,为了削减成本无奈“裁员”,大众并不是个例。受市场需求低迷以及电动化产业转型高昂投入的影响,欧洲汽车产业链上几乎所有整车企业和供应商都普遍面临着为了降本无奈裁员的焦虑。

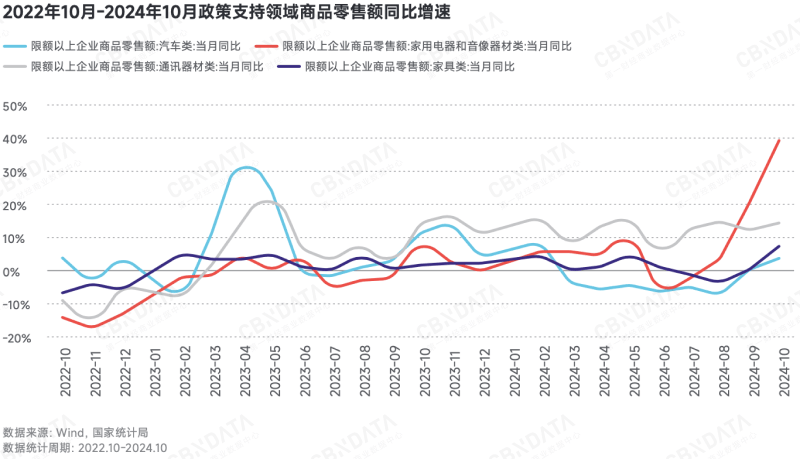

根据欧洲汽车供应商协会(CLEPA)公布的数据,仅在2024年,汽车供应商就宣布将裁减5.4万个工作岗位,大部分都将在未来两年到五年内落实。这一削减规模,已经超过了2020年和2021年疫情期间的失业总数。

而更令人感到触目惊心的是,进入2025年,部分车企和供应商的裁员规模还在扩大。自去年2月份宣布将在全球范围内裁员7000人之外,今年2月份,大陆集团再次宣布,将在2026年前再裁减约3000个岗位。

业绩承压,“降本增效”成为共识

透过现象看本质,全球汽车产业链大规模裁员减产降薪的背后,是全球汽车深度调整,面临产业链转型升级的需要,也是产业链动荡之下,各车企业绩下滑,亏损严重的无奈之举。

从部分大型整车集团以及供应商2024年的财报表现来看,下滑几乎成为了主旋律。

以刚刚发布2024年财报的梅赛德斯-奔驰集团作为参考,根据财报显示,奔驰集团全年营收1455.94亿欧元,同比下滑4.5%,息税前利润136亿欧元,同比下滑31.9%,集团营业总额1456亿欧元,同比下降4.5%。

乘用车板块总收入同比下滑4.4%,调整后的息税前利润同比下滑40.5%。销量方面,2024年,奔驰全年销量198万辆,同比下滑3%,其中德国市场下滑9%,中国市场同比下滑7.3%。乘用车板块的销售回报率已经从2023年的12.6%,下滑至2024年的8.1%。

值得注意,尽管家底厚实如梅赛德斯-奔驰,2024年集团工业业务自由现金流达到92亿欧元,为接下来的研发投入提供了充足的资金保障,但面向未来市场竞争的不确定性,奔驰也不得不把“降本增效”提上日程。

此前,奔驰已经启动了一项全面降本增效计划,到2027年,奔驰计划将削减10%生产成本,节省50亿欧元的开支。而为了实施该计划,奔驰采用的措施就包括裁员、优化供应链成本、精简产品线,以及将生产重心逐步从德国转移到生产成本较低的国家和地区。

长远来看,这无疑将对德国汽车工业乃至欧洲汽车工业产生较大的影响。事实上,2024年,受地缘政治,能源成本增长、供应链动荡、本土需求持续疲软的多重复杂因素影响,为了寻求更低的成本和更稳定性的供应链,就已经有不少企业计划迁离德国,关闭欧洲工厂。

其中在汽车零部件领域,包括米其林、博世和舍弗勒都曾在2024年宣布将关闭欧洲工厂,而大众有意关闭工厂,但遭到了工会反对。此前,研究咨询公司Gartner曾在一份研究报告表示,由于汽车品牌面临产能过剩和价格竞争等挑战,今年内,欧洲以及北美数家汽车工厂有可能关闭或被出售。

涉及全球,集体转型已迫在眉睫

上述诸多数据以及裁员降本计划表明,随着全球汽车产业链进入新能源化、数字化转型变革阶段,无论是整车厂还是供应商,都难逃转型之痛。

而为了尽快走出如今的困境,不少海外车企以及供应商正在围绕转型加速布局和深度调整。在最新的财报发布会上,奔驰表示从2025年到2027年,奔驰将推出36款车型,其中2025年将发布3款油车和1款电车。虽然目前来看有油车仍然是新车的重心,但从2026年起,电车的占比将极速上升,与油车平衡。

2026年的18款新车中,就有8款油车,10款电车。2027年的14款新车中,油车和电车各占7款。在高端市场上,油车和电车产品占比相等,各有10款。

作为全球最大的汽车集团,丰田也提出将在2030年销售350万辆电动汽车的目标。此前丰田曾宣布,2026年丰田固态电池将迎来下线,并在2026年推出新一代电动汽车,销售目标为150万辆。

值得注意,中国市场的新能源转型已经走到了全球的前面,市场发展、相关技术、设置配套等已经现对成熟,中国市场也成为了大部分海外车企转型的战略重心。而海外车企通过中国市场的合资车企转型,无疑也将面临着与中国车企贴身博弈的挑战。由于新能源市场的规则已经改写,在这场挑战中,合资车企以及其身后的外资车企,都不会太轻松。

红点观察:

汽车市场的变革和动荡,引发了一系列多米诺骨牌效应,裁员、减产、降薪正在成为全球汽车市场上的“常态”。对于处于这场阵痛期的海外车企来说,这是一场硬仗,但结果却充满了不确定性。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号