消费行业的“困境”,正在以另外一种方式“突围”。

对于茶饮品牌而言,停止扩张,暂停加盟,冲击上市,成了当下的标准配置。尤其是已经上市的茶百道、古铭都获得了不错的估值。

而那些已经上市的消费行业企业,例如奈雪的茶、海底捞、九毛九等,则经历了漫长的下跌,还未等来估值的重构。尤其是餐饮巨头海底捞,其在业绩创下新高的背景下,不但估值没有修复,还遭遇了一定程度的“估值杀”,这一点在港股市场表现得尤为明显。

面对市场的“偏见”,反映在财报上的数据才更加真实。

根据海底捞的中报显示,该公司2024年上半年一共实现营收214.91亿元,实现净利润为20.38亿元。从最直观的财报数据,我们可以清晰地看见,海底捞的营收创下了历史新高,净利润也保持在很高的水平。

若从2023年来看,其全年营收为414.53亿元,净利润为44.99亿元,同样是创下了历史新高,也就说明海底捞的业绩是可持续的。连续性的业绩可以规避一定的风险,也是市场判断一家企业稳定性的重要标准,从这个维度来看,我们认为市场对于大消费行业的估值过于悲观。

当然,龙头如此,后排企业则更加“悲惨”。

以九毛九为例,2023年,九毛九营收达到了59.86亿元,净利润为4.53亿元,创下了历史新高;2024年上半年,其营收30.64亿元,一样创出了历史新高。但2024年,九毛九的股价跌幅却超过了42%;今年年内,其下跌幅度也超过了10%。

由此可见,消费行业的“困境”并非全部来自行业本身,尤其是一些餐饮以及茶饮企业,目前仍然保持着较高的增速,尽管消费者对于高价产品的需求有所减少,但市场规模优势依旧存在,因此我们认为,随着市场的持续回暖,一些餐饮类的上市公司估值存在着很大的修复空间。

激进扩张的“代价”

对于餐饮行业,尤其是连锁餐饮品牌而言,扩张是天然的属性。

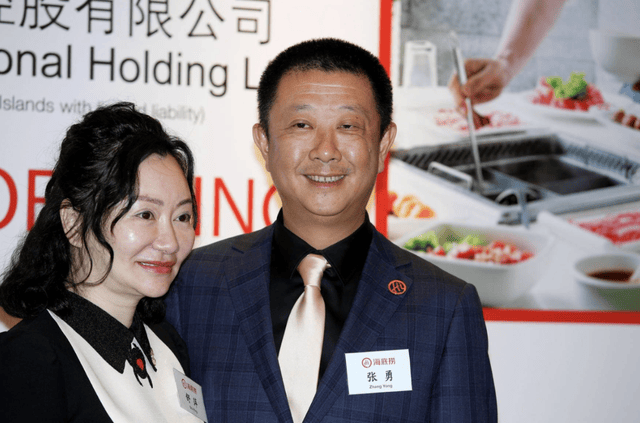

上市之后,张勇便开启了海底捞的大扩张计划。2020年的逆势扩张,很快让张勇付出了惨痛的代价。

仅仅一年时间,海底捞的市值就跌去了80%。

当时在公司的股东大会上,张勇就承认了盲目开店的错误,他称:“现在来看确实属于盲目自信,当意识到问题时已经是2021年1月了,等公司反应过来时已是3月。”

财富的巨额缩水以及公司股价的大幅下跌,让张勇意识到,自己的战略可能出现了问题。面对公司的问题,他并没有硬扛,而是选择快速认错,并且做出了相应的调整。因此,在2022年的3月,将海底捞的CEO一职让给了公司的“救火队长”杨利娟。

杨利娟的上任,带着明确的任务和目的。

在她“大刀阔斧”的变革下,海底捞一改往日的激进,开始循序渐进地收缩。

仅仅半年时间,杨利娟的“啄木鸟”计划就取得了圆满的成功。2022年全年,海底捞的营收同比下降100亿元,但净利润同比扭亏,并且实现了13.74亿元的盈利。

进入2023年之后,海底捞在杨利娟的带领下,业绩全面恢复,净利润达到了44.99亿元,创下了历史新高。

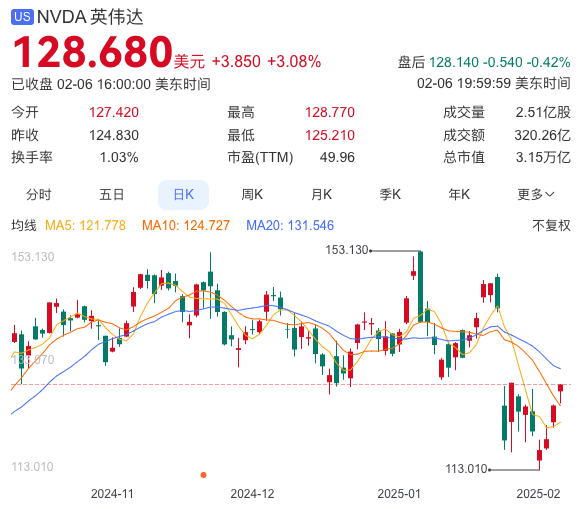

但悲剧的是,海底捞的股价并未因此而回到此前的高位。根据统计显示,2023年海底捞整体下跌了36.76%,2024年海底捞上涨19.32%,今年年内海底捞仍跌2%,而同期的恒生指数则上涨了17%。

在这种背景下,海底捞创始人张勇的身价也大幅缩水,根据胡润百富榜数据显示,2020年,张勇、舒萍夫妇以1950亿元的身价位列百富榜第11位;到了2024年,张勇、舒萍夫妇身价则已缩水至540亿元,短短四年时间身价缩水了1410亿元。

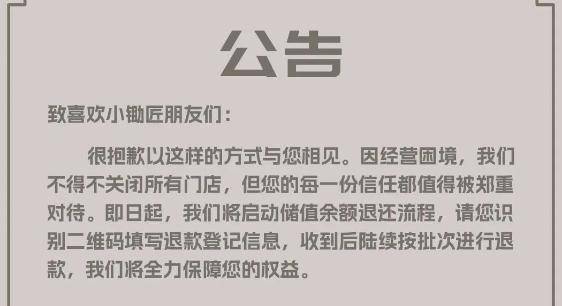

当然,海底捞的“困境”并非来自企业内部,而是来自行业本身。此前,资本试图通过复制互联网“烧钱扩张”的模式来做餐饮,资金的疯狂涌入导致了行业同质化竞争的加剧,尤其是茶饮、咖啡以及预制菜赛道,这几年都被卷崩了。

而这种资本的一窝蜂地涌入带来的后果就是,快速扩张不仅没能烧出一个结果,反而增加了实体门店边际成本,增加了企业上市的难度,从而使得资本进一步加速撤离。

价值急需“重估”

众所周知,餐饮行业属于“长周期、低壁垒、高运营复杂度”的行业,一旦扩张失速对于企业而言就是毁灭性的打击。

餐饮行业行至今天,资本也明白了,一味地扩张并不能带来很好的收益。叠加近两年的内卷,资本对于消费行业的“厌恶”也达到了顶峰。

在这种背景下,消费行业的估值被打到了冰点。尤其是港股上市的大消费类公司,估值的折价则更加明显。

为了应对行业的内卷,餐饮巨头们集体“反思”。从麦当劳、肯德基开始试水提价,到瑞幸咖啡涨价,喜茶按下加盟暂停键,就证明了餐饮行业新阶段已经来临。

2025年2月10日,喜茶在内部发布了一则名为《不参与数字游戏与规模内卷,回归用户与品牌》的邮件。邮件中明确表示:“行业的‘数字游戏’已走到尽头,无意义的价格、营收、规模内卷严重消耗用户对新茶饮的喜爱。”

认为,餐饮行业的反内卷的背后,更深层次是对“规模至上”这种商业逻辑的抛弃,因为当下稳定的利润才能帮助企业走得更稳、更远。

在这种逻辑之下,头部的餐饮品牌想要破局,无非就是两个方面,第一是出海;第二就是由规模转向利润。

当然,出海对于大多数餐饮企业而言并不现实,除去成本,管理也是一大难题。以出海标杆海底捞为例,截至2024年9月30日,海底捞海外餐厅总数为121家,较2023年底净增加6家,其中,东南亚、东亚、北美、其他地区,对应门店数分别为73家、18家、20家、10家。由此可见,海底捞在海外扩展方面都非常谨慎,就更不用说行业其他企业。

因此,就只剩下控制规模、稳定盈利这一条路了。

从上述维度,我们认为,经过过去几年的调整,餐饮行业最困难的时候已经过去,且经历过资本热之后,行业将会变得更加成熟,同时对于扩张将会更加谨慎。

近期,花旗发布研报,将海底捞2024年整体营收预测下调7%,以反映下半年餐桌翻台率按年轻微下降。该行认为,尽管营收预期可能下降,但其预测2024年整体毛利率将按年轻微上升,因为原材料成本有利因素。因此维持公司“买入”评级。

综合而言,认为,行业的充分调整以及竞争力差的餐饮品牌不断地出清,头部的餐饮企业需要重新估值,并且随着业绩的不断好转,餐饮行业的春天,也将会到来。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号