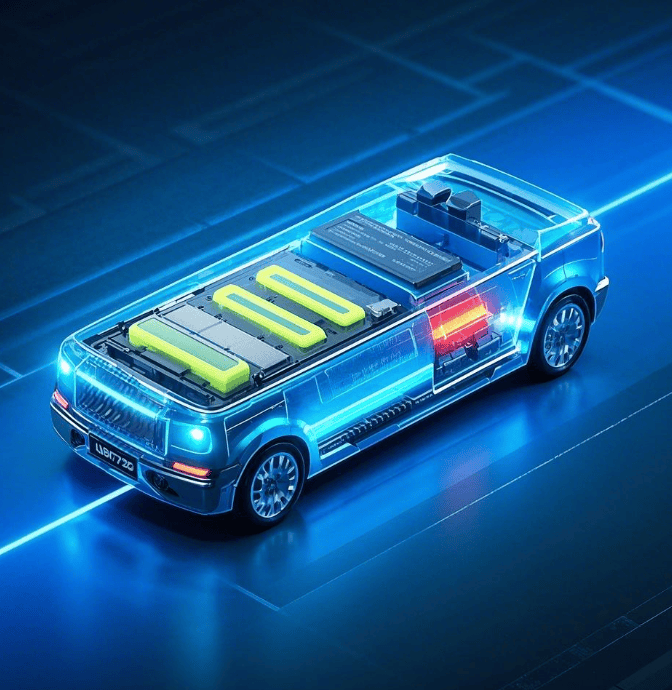

在新能源汽车产业蓬勃发展的浪潮中,固态电池宛如一颗璀璨的明星,承载着人们对未来出行变革的无限遐想。众多专家和行业人士纷纷预言,固态电池将成为改写汽车能源格局的关键力量,彻底颠覆燃油车长期占据主导的局面。然而,当我们拨开这层绚烂的前景迷雾,深入探究固态电池的实际发展状况时,会发现理想与现实之间横亘着重重障碍。要想让固态电池全面取代油车,成为道路交通的主流动力,还有一系列棘手的问题亟待攻克。

首先,能量密度是横在固态电池面前的一座大山。从理论研究来看,固态电池确实展现出令人瞩目的潜力,其能量密度最高有望突破 400Wh/kg ,这与当前广泛应用的锂离子电池(能量密度大多在 150 - 260Wh/kg 之间)相比,优势十分明显。更高的能量密度意味着车辆能够在同等电量下行驶更远的距离,这对于电动汽车的续航焦虑问题是一个极具吸引力的解决方案。然而,从实验室走向大规模商业化生产的道路充满坎坷。目前已量产的固态电池,能量密度仅能达到 300Wh/kg 左右,与理论峰值仍存在较大差距。以一款续航目标为 500 公里的纯电动汽车为例,搭载 300Wh/kg 能量密度的固态电池时,电池重量可能高达 500 公斤;若能实现 400Wh/kg 的能量密度,电池重量则可大幅降低至 375 公斤。这 125 公斤的重量差异,不仅会对车辆的能耗产生影响,还会在很大程度上左右车辆的操控性能和整体续航表现。

成本问题同样是制约固态电池普及的关键因素。一方面,固态电池生产所需的锂、钴等稀有金属,不仅价格高昂,而且全球供应稳定性较差。这些关键原材料的价格波动,会直接传导至电池生产成本。另一方面,固态电池的生产工艺极为复杂,对生产环境的洁净度、设备的精密度要求极高。据行业数据统计,现阶段固态电池的制造成本大约是传统锂离子电池的 2 - 3 倍。假设一辆普通新能源汽车售价为 20 万元,若换装固态电池,成本可能会陡然增加 3 - 5 万元。在竞争激烈的汽车消费市场,如此大幅度的成本上升,无疑会严重削弱新能源汽车的价格竞争力,让众多消费者望而却步。

安全性,是汽车能源技术绕不开的核心话题。尽管从原理上讲,固态电池采用固态电解质,大大降低了电池燃烧和爆炸的风险,安全性理应优于锂离子电池。但在实际应用和测试过程中,固态电池并非如想象中那般坚不可摧。由于电极材料与固态电解质之间的界面兼容性难题尚未完全解决,在电池充放电循环过程中,容易产生锂枝晶。一旦锂枝晶生长并穿透电解质隔膜,就会造成电池内部短路,引发严重的安全事故。近年来,多起固态电池试验车起火事件见诸报端,这些案例无疑给固态电池的安全性蒙上了一层阴影,也让消费者对其安全性心存疑虑。

充电速度,也是影响固态电池能否顺利取代油车的重要一环。当前,快充技术在锂离子电池领域已经取得了显著进展,部分车型能够在短短半小时内,将电量从 30% 充至 80%,大大缩短了充电时长。然而,固态电池在这方面却显得力不从心。由于固态电解质的离子传导特性相对较弱,导致固态电池的充电速度远不及预期。即便采用最先进的技术,固态电池充满电仍需要 1 - 2 小时。对于早已习惯几分钟就能加满油,即刻重新踏上行程的燃油车用户而言,如此漫长的充电等待时间,无疑是难以接受的。在高速公路服务区,常常能看到电动汽车车主焦急等待充电的场景,这一现实困境也凸显出固态电池在充电速度上的短板。

综上所述,固态电池虽然凭借其理论上的诸多优势,被视为未来汽车能源的希望之光,但在能量密度提升、成本有效控制、安全性全面优化以及充电速度大幅加快等关键问题得到实质性解决之前,想要全面取代燃油车,无疑是一场遥不可及的梦。不过,我们也应看到固态电池技术的巨大发展潜力。随着全球科研力量的不断投入和技术创新的持续推进,相信在不久的将来,这些阻碍固态电池发展的难题终将被逐一攻克。届时,新能源汽车全面取代燃油车的时代或许就会真正来临,为我们的出行带来全新的变革。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号