只有“一体化”,才能说上话。

近五年来,光伏企业愈发信奉上述“话语权”法则,热衷于在产业链上下游的不同环节“攻城拔寨”,以持续扩张的姿态巩固自身市场地位。

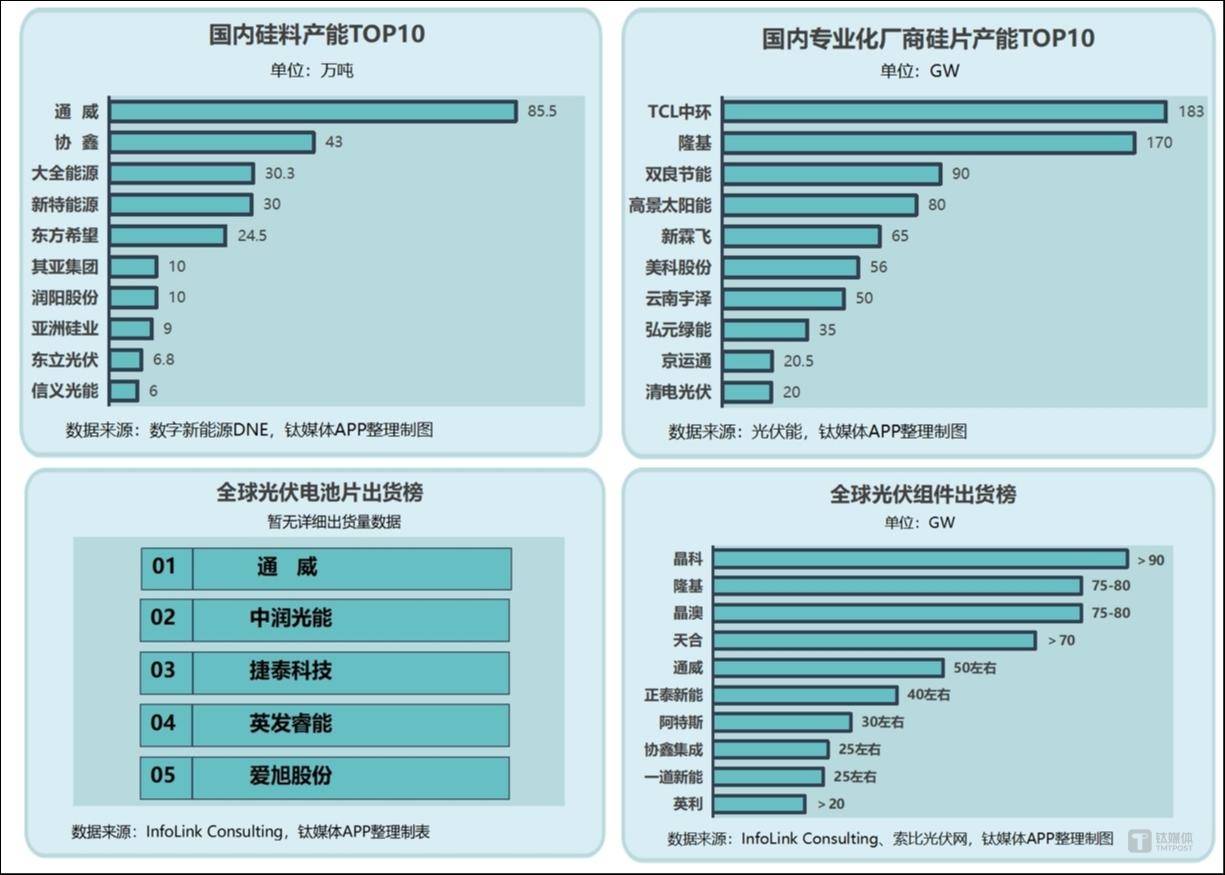

2月18日,新能源咨询机构Infolink Consulting公布了“2024年全球光伏组件出货榜”,一体化龙头通威挤下老牌组件玩家正泰新能、阿特斯,首次单独排在第五位,仅用两年时间就成为了第二梯队的“领头羊”。与此同时,该公司在同机构发布的“全球光伏电池片出货榜”中,已连续8年蝉联第一。而在更早些时候由数字新能源DNE发布的“中国硅料产能TOP10榜单”中,通威也反超了协鑫,成为“硅料产能一哥”。再加上旗下合资公司——通合新能源手中足以媲美专业化硅片厂商TOP20的15GW硅片产能,通威的“一体化”无疑又上了一个台阶。

2024年光伏四大主材产能、出货排名情况

而纵观最新的光伏组件出货榜,TOP10中除一道新能外,已都是实打实的一体化企业。滥觞于2020年的这波史无前例的一体化巨浪,时至今日已达到顶峰。

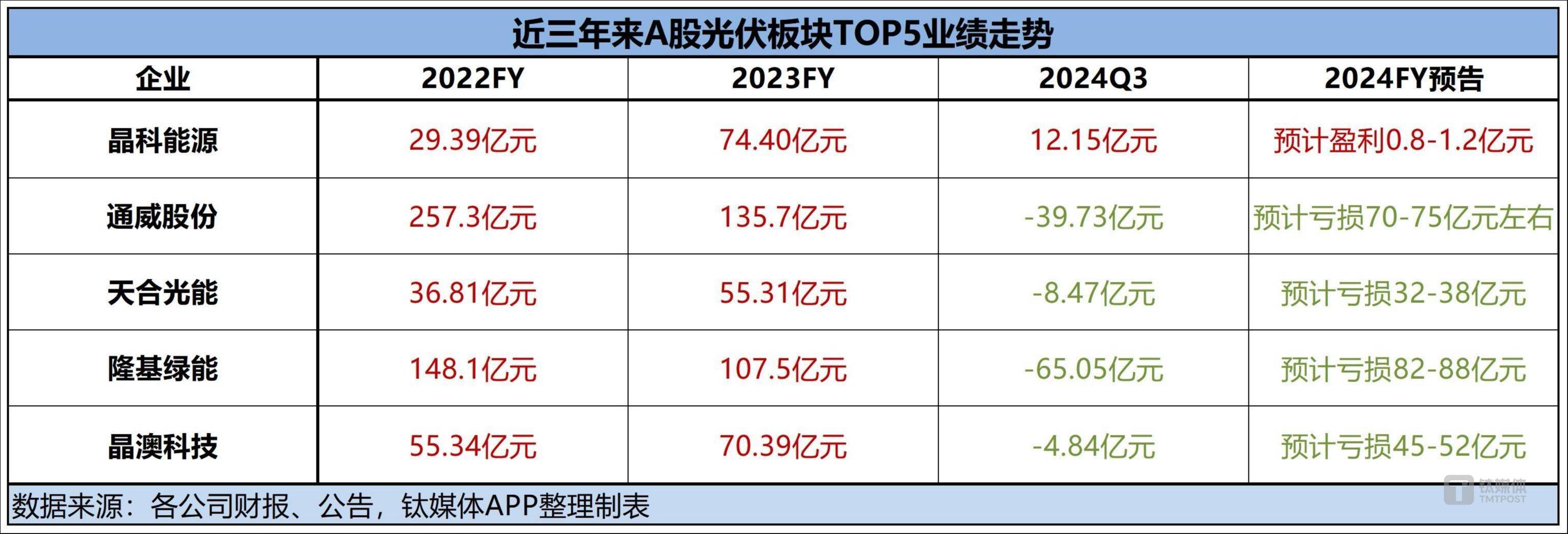

但登顶后的风景,似乎并不那么美丽。对照去年已公布的三季报和今年年初的年度业绩预告来看,企业亏损的幅度似乎与一体化的程度也同样呈正比。

说一体化模式将中国光伏产业推向了浪潮之巅,想必不会有什么争议。那么如今,行业由盛转弱,企业大举亏损,一体化的风靡、狂热又是否需要“背锅”呢?着眼未来,一体化有利于行业出清吗?周期过后,这条路还能继续走下去吗?

疯狂2022

如今光伏产业的“一体化”,通常是指光伏上游制造业中的产业链垂直一体化战略,即企业在“硅料-硅片-电池片-组件”这自上而下的四大主材制造链条中,打通、布局尽可能多的环节。由于电池片和组件的承继关系较强,且门槛相对其他环节更低,所以目前拥有自用电池产能的组件厂商是否被视为一体化企业尚有争议,但如果一家企业布局了三个环节,那无疑就是颇具野心的一体化拥趸了。

作为早已成熟的企业发展战略,一体化的路线几乎伴随着中国光伏产业的成长全过程。在2000年至2008年的起步、发展阶段,曾经以来料加工为主的光伏厂商就开始积极布局自己的电池-组件一体产能,天合光能、赛维LDK、英利等头部厂商更是各自从上下游出发,尝试构建涵盖3-4个环节的垂直一体化体系。

不过,从2009年到2019年,中国光伏产业历经欧美“双反”调查、“531新政”等冲击,两度陷入寒冬,周期起落明显,2018年、2019年还罕见地遭遇了下游新增装机“两连降”,彼时的内外政策环境、市场需求和融资渠道都不足以支撑一体化战略的大发展,部分尝试一体化路线的企业也重提“专业为王”,改走分工合作的专业化路线。

不过,也有企业在这一动荡期低调加码一体化布局,2013年至2014年,以硅片为主业的隆基收购乐叶光伏,进军电池、组件领域;主要做硅料生意的通威也建设了电池片产线。

2020年起,伴随着“双碳”战略的官宣、光伏“平价上网”的实现,中国光伏产业迎来爆发式发展,五年来一年一个台阶,下游累计装机量在200GW的大基数上暴涨4倍有余,年均新增装机同比增速超过60%。

与此同时,作为上游原材料的硅料迎来历史罕见的大牛市,两年间价格涨了6倍,产业链前端的硅料、硅片厂商吃到最多红利,偏中下游的电池、组件厂则依托终端需求的爆发,迎来持续高涨的营收增速。而一体化构建已然成型的通威、隆基则开启了持续5年霸榜营收、净利前二的荣耀时刻。就在产业持续景气的时刻,企业的欲望和雄心也被激发,下游制造商不满上游价格传导过慢、原料供应被“卡脖子”,上游企业则眼红下游的“低门槛,短周期,高效率,大市场”,再加之“双王”通威、隆基的示范效应,行业一体化的大戏就此拉开帷幕。

在发展速度堪称“垂直起飞”的时代,相较于完善的体系构建、绩效核算和品牌布局,光伏企业明显青睐更迅速也更粗暴的一体化发展策略,那就是快速堆建新产能。在这几年中,国内政策利好不断,海外东南亚产能也已能够应对欧美的贸易限制措施,而2021年,光伏板块也在资本市场迎来巅峰时刻,“市值千亿俱乐部”不断扩军,有“光伏茅”之称的隆基市值在当年11月一度冲至近5500亿元的高点,这意味着越来越多的资本涌入了这个最热门的赛道。

凡此种种,都为一体化产能的竞赛打下了基础。

这一大潮在2022年达到顶峰,那一年,硅料、硅片、电池片、组件年内产量同比增长均已达到60%左右,更疯狂的是扩产的规模和速度,当年全产业链制造业投资规模近万亿,扩产规模超过1500GW,比新增装机高了近20倍,电池扩产速度更是达到了惊人的270%。其中部分产能在2023年释放,四大主材年产量增长率纷纷突破65%,也导致光伏产业出现明显的“量增价跌”。

而以龙头为首,进行垂直产业链延伸的产能布局,或干脆新建一体化项目成了风潮,晶澳、晶科在扩张组件产线的同时,大举铺设投资数十、上百亿的硅片产能,通威则宣布要兴建50GW的组件产能,连在扩产、一体化方面一向保守的阿特斯,都史无前例地宣布要投资600亿元在青海打造一体化生产大基地,行业不少头部企业(至少三个环节)的一体化率一举推升至70%以上。

2022年光伏全产业链的一体化“扩产狂潮”

也正是在这一年,通威在年报“经营情况讨论与分析”板块中将组件业务单独列出,成为光伏板块中继硅料、电池和“渔光一体”电站后的又一大主业,“一体化”的表述也首次被用于该公司的光伏战略规划中。“2022 年以来,在产业链供需矛盾持续凸显,部分环节市场波动较大,大量行业外部企业持续进入加剧单环节竞争的背景下,多家企业通过各种方式持续向上下游延伸布局,一体化趋势显著加强,而头部企业在显著的综合竞争优势上,进一步加大布局,呈现强者恒强的市场格局。”该公司的分析呈现了一体化模式的盛行,但也为行业接下来将遭遇的困境埋下伏笔。

内卷+内耗

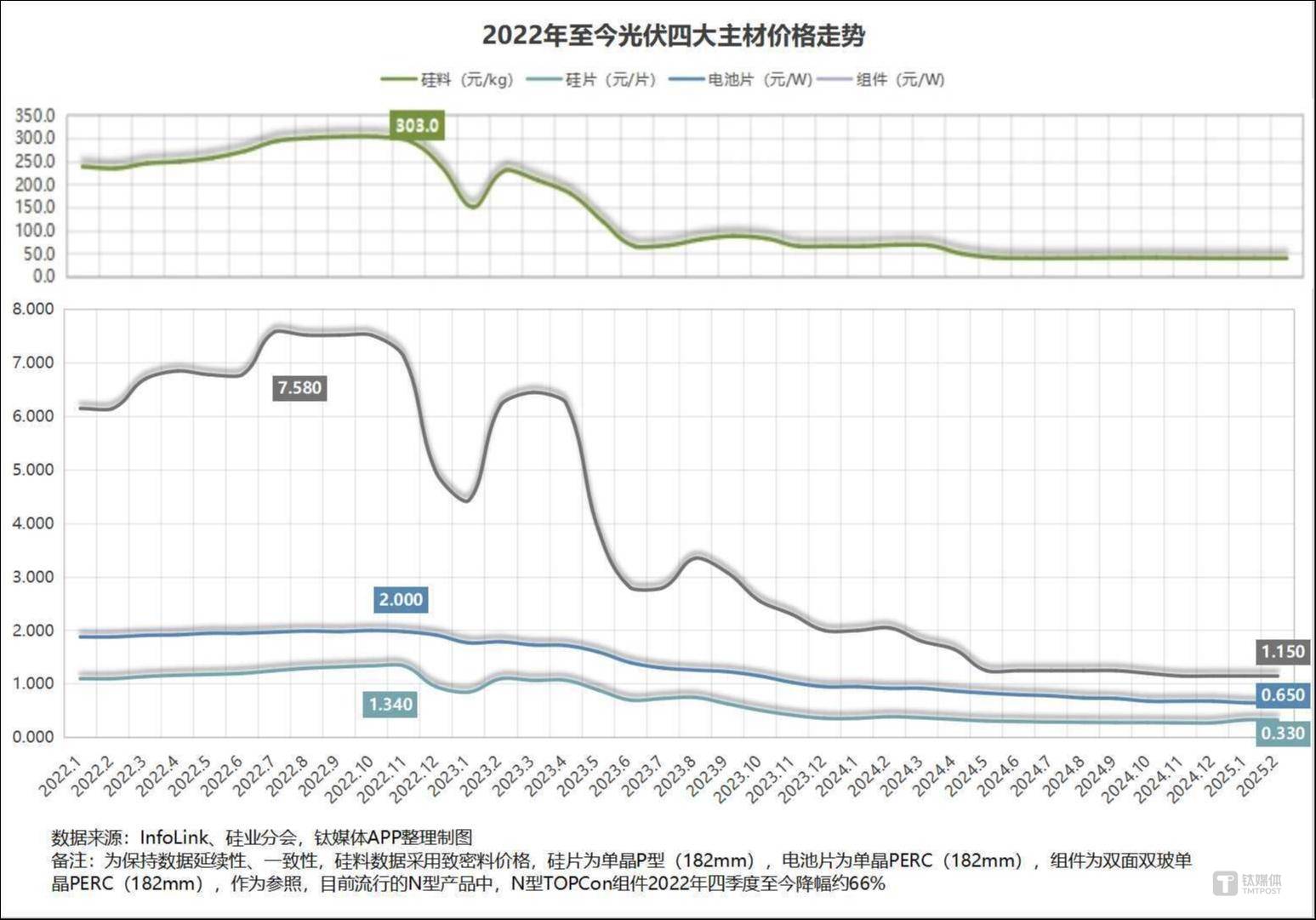

在大扩产、一体化浪潮如火如荼的同时,光伏产业链价格却悄然见顶并逐渐回落。

2022年下半年,光伏四大主材均迎来价格峰值,其中硅料每kg售价持续高于300元,组件单W交易均价达到2元,但当年四季度,硅料、硅片遭遇暴跌,2023年下半年起,更是开启了“一落千丈不回头”的走势,直到今年年初,部分环节才略有回暖迹象。

截至2025年2月下旬,见顶后的两年多来,硅料、硅片、电池片和组件价格分别跌了83.6%、81.3%、70%和65.4%。

业内普遍认为,这轮“降价潮”的根本原因在于“扩产竞赛”导致的产能过剩,以及各大厂商为消纳产能、占领市场而展开的“价格战”。2023年四季度起,产能、价格的危机终于显现在企业业绩上,以营收破千亿的龙头为首,行业遭遇大面积亏损。2024年亏损更是持续加剧,根据今年初部分业绩波动较大企业披露的业绩预告,20余家光伏大厂合计预亏近600亿,隆基预计亏损82-88亿元,通威预计亏损70-75亿,其他一体化率较高的企业中,晶澳全年预亏45亿-52亿元,天合光能全年预亏32亿-38亿元,仅晶科能源险守盈亏线,但0.8-1.2亿元的预计盈利还不足前一年净利润的2%。

去年以来,光伏行业陷入“反思潮”,最后将问题集中总结为“内卷”,诞生了诸如协鑫集团董事长朱共山“不能赢了面子输掉裤子,把行业卷坏,把自己卷死”、隆基总裁李振国“光伏企业饿死的是少数,撑死的可能是多数”等金句。

而回到几年前“开卷”的现场,迅速膨胀的一体化野心和操之过急的一体化扩产进程,以及随之而来的各环节抢渠道、抢单混战,成了最易燃的一把薪柴。

而且,企业的一体化打算,很大程度上加剧了行业的失序。一位曾在光伏组件出货TOP20级别企业工作、并参与过一体化战投计划的从业者对表示,当时下游组件企业集体进军硅片领域,提升产能一体化率,部分企业看好硅料的超额利润,还积极筹备向最前端拓展,一些以往显得“安于主业,岁月静好”的专业电池厂商也纷纷动了两端垂直延伸布局的念头,昔日的供应商、客户转眼就要同场竞技,“队友变对手”的戏码时常上演,再加上后续价格波动巨大,行业陷入一片混战。而执着于一体化的大厂、新秀、跨界选手,由于执念过深、目标过于一致,干脆把技术之争、品牌之争、产品之争用一体化的“统一解法”转变为砸钱竞赛,一道新能CTO宋登元接受媒体采访时就曾表示,如果大家都去做“垂直一体化”,那本质上就是一种同质化竞争,比拼的是谁的钱多。

一体化带来的麻烦不止外部的“内卷”,还有企业自身的“内耗”。上述从业者表示,一体化战略至少涉及三个产业链环节,自身企业此前只有单一环节经验,内部为了推行一体化进行了大量调整,最终演变成不同条线内斗、抢资源,甚至撕破脸。实际上曾经一体化野心最大的合盛硅业就在扩张过程中因内部管理、风控不佳而陷入窘境,至今企业业绩下滑、债务高企,创始人和前总经理还对簿公堂。此外,老牌企业和跨界选手中,如东方日升、润阳股份、上机数控、宝丰能源等也因一体化遭遇了不少难题。

永盈金融分析师章海雅表示,一体化战略对企业底蕴和管理能力有更高的要求,而且,光伏四大主材的工艺差别较大,硅料属化工工艺,硅片是纯制造工艺,电池片偏向设备工艺,组件则更多是装配工艺,对企业的协调能力是极大考验。

船大难掉头

近来,行业对一体化的反思渐渐多了起来,一些走专业路线且业绩相对坚挺的硅料厂、电池厂被拿来作不能放弃专业化路线的证据,还有分析纳入辅材、设备、逆变器、支架等产业链其他环节中更坚守“自己的园地”,并迎来业绩逆势上涨的案例,提示不能被一体化“障目”。

总的来说,一体化之兴盛,是时势使然,不考虑一窝蜂的狂热和大干快上的“人性弱点”,很难以对错来评判,但其中的得失,时至今日已愈发清晰,尤其是“船大难掉头”的问题。

无论是龙头还是二三线厂商,一体化道路都会带来一种业绩放大效应。行情好时降本效果显著、超额利润可观,业绩就会迅速更高,但遭逢类似近两年的全链价格下行,那承担的压力也将数倍于专业化厂商。而对于一体化走得不彻底、不成功的企业来说,正如章海雅所言,如果一体化战略布局不够完善,各个环节产能不均衡,一体化企业将承担更大的业绩风险。

与此同时,作为杠杆的一体化还容易催生负债问题。根据2024年三季度财报来看,光伏营收TOP4的总负债都已超过900亿,而资产负债率最高的前十主材企业,基本都进行过一体化产能扩张。据悉,部分企业曾经融资筹建的扩产项目,在当前金融风险愈发高涨、价格走势“跌跌不休”的情况下已无限期搁置,而无论一体化走没走成,其中的债务问题都已成了包袱。

此外,对于当前的技术革新浪潮来说,一体化企业也丧失了不少灵活性。以目前最如火如荼的N型替代为例,一体化企业选择了TOPCon或BC或HJT,意味着从原材料到电池片、组件都要“统一路线”,很难再有像以往一样多头布局的策略,因为这对一体化产能来说,意味着数倍的投资,这种资源浪费已经远超为规避风险而可承受的投入。行业目前的“All in”选择和愈发激烈的技术路线“非此即彼”之争、专利战,也与一体化模式不无干系。

也从西南财经大学的一系列研究成果中获悉,即使在行业上行期,一体化战略也仅对企业的盈利能力、市场占有率和创新能力有较明显提升作用,偿债能力则大多有所减弱,营运能力也无法通过此实现成长。而从过去一年光伏企业的最新遭遇也可看出,在行业下行期,一体化的风险会集中显现,在交易均价低于现金成本线的情况下,市占率高容易导致“越卖越亏”的情况,让亏损加剧,创新的动力和能力也会受到较大影响。

此外,在产品质量、差异化、安全等方面,一体化的过度发展叠加行业下行期,也可能加剧次品、同质化产品层出的问题。

“马太陷阱”与光伏的“下半场”

当以往的助力变为今朝的重担,航向目标成了转舵掣肘,对一体化的反思显得理所当然,但想要重新评估这一模式,却复杂很多。

在一体化扩产的巅峰之年2022年,隆基、晶科、天合、正泰新能等龙头企业的董事长曾共同参与过一场光伏产业链供应论坛,期间一体化的由来与优势成了热点议题,总结来说,大佬们普遍认为一体化有利于保障供应、掌握话语权,让供应链更具韧性,降低企业内部交易成本,同时也有利于新技术的研发和推广、方便产品的足迹溯源以抵御欧美愈发高涨的“绿色门槛”。同时,正如前文所引述的当年通威年报中的总结,不少论述将一体化的选择与未来行业集中度将不断提升,形成强者恒强甚至TOP5、TOP10赢家通吃的局面挂钩。

站在今天的视角来看,提升供应链韧性仍是这个贸易巨变、产业革新时代的核心命题之一,但一体化的道路显然只是解决方案之一,而且是成本较高、风险较大的方案,至少在当今的行业下行期就显得得不偿失。

成本问题,如前文所述,市场好时锦上添花,市场差时却落井下石,而且,一体化企业想要构建“成本走廊”是一件比较复杂的“技术活”,对于一直以来发展路径较为粗犷的光伏企业来说并不那么容易。

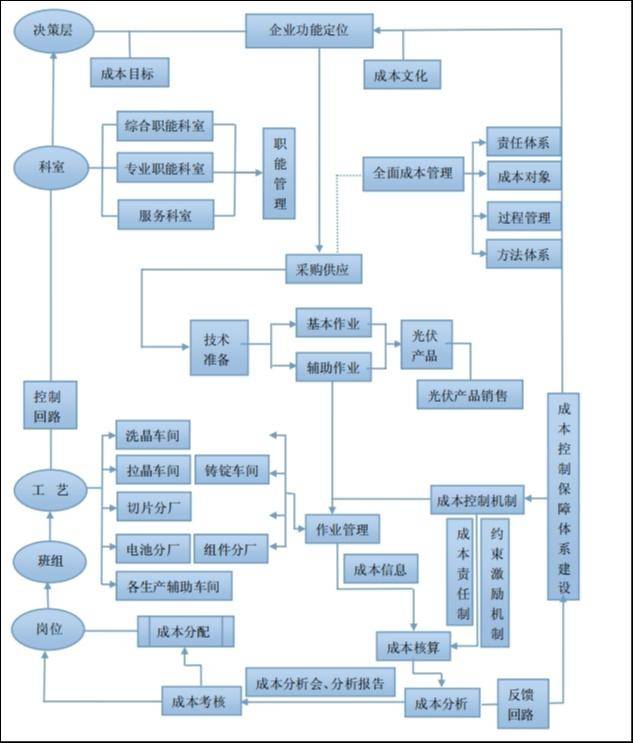

垂直一体化光伏企业成本走廊控制模式,图片来自张玲、石强、韩燕旭论文《关于垂直一体化光伏企业成本走廊体系构建的研究》

技术创新和碳足迹溯源方面,垂直一体化确实有其作用,但这两者始终只是附带效应,前者并非后者的核心驱动力,后者也并非前者的全面解决方案。

而最为矛盾的,当属“只有做到头部才能存活”的预期,这种马太效应的认定几乎成了行业的集体潜意识,与大手笔扩产、不惜牺牲利润抢市场互为表里,共同推动着行业竞争走向疯狂。或许这轮产能出清后,行业真的会只剩少数几家企业,也或者众多伤了元气的企业仍留了下来“重走长征路”,在历史级的大洗牌中,这都是未知数。但如果牌桌上的玩家一致认定只有少数企业留得下来,而都抢那TOP5的位置,那行业就不是僧多粥少的问题,而必然是死多生少的局面,就算未来真的再次出现大规模“倒闭潮”,那不也是这种预期的自我实现吗?

2025年,控产、保价、反内卷已成为行业“主旋律”,已完成一体化构建的龙头面临业绩修复的巨大难题,未能完成的大多也更无精力、实力继续推动,实际上,融资层面对继续一体化扩产也颇为冷淡,两年来已有数个大厂的融资项目暂停,财新网在去年9月的报道《银行业绩分化虚实》中就提及,银行业已高度关注新能源汽车、光伏等新兴制造业产能过剩可能带来的潜在不良压力,报道还援引了一位股份制银行总行对公业务负责人对光伏产业链一体化趋势的风险提示,称其所在银行2023年起就基本不再碰中游企业向两头延伸的一体化项目或跨界企业的一体化项目了。

至少就国内来说,产能出清、迎来拐点前,一体化战略大概率会以调整、收缩为主,当然,部分企业对现有一体化体系的优化、升级,或一些嗅到拐点到来、产业逻辑演化的提前布局,也可能为下一个业绩高增时代新的一体化路径打下基础。另一方面,从出海业务来看,此前走垂直一体化模式的东南亚产能已受到美国新关税政策和“双反调查”的极大冲击,而在美国本土和中东新热土上,从政策、成本、投资回报等角度来看,暂时还不具备大规模兴建一体化产能的土壤。

目前,行业内外已有不少声音提示重新重视专业分工、深耕和差异化发展,经济学家钟朋荣曾表示,垂直一体化道路能够带来短期可观收益,也曾有过成功案例,但长期来看,会导致重复投资、重复研发,造成资源浪费,不利于企业打造核心竞争力,同时既加剧无序竞争,又无法真正规避周期波动,并非中国光伏行业的最佳选择。在他看来,企业走专业化道路,集中资源在擅长环节打造核心竞争力,以此整合上下游资源,全行业深度分工、紧密合作,集群发展是更合适的选择。

在去年“光伏春晚”SNEC展会的一场论坛上,晶优光伏集团董事长、新能源领域资深投资人武飞也表示,随着各环节供需失衡,光伏垂直一体化优势已不再,专业化优势将重新回归,未来两三年行业将重回组件为王、品牌为王、终端为王的时代。就连一体化龙头也不再一味强调这一模式的好处,隆基董事长钟宝申曾提示称一体化并非唯一选择,企业走哪条路还是要看自身的差异化能力和优势所在;天合光能董事长高纪凡也指出,目前很多垂直⼀体化整合都难以保证在各个环节形成技术、规模优势,全链条的竞争优势也无从谈起;通威集团董事局主席刘汉元则表示公司是一体化、专业化“两条腿走路”,仍然坚信分工合作是行业本质。

但“退潮”不意味着“退场”,对于一些管理完善、体系成熟、底蕴深厚的企业来说,垂直一体化仍是未来的可行之道,只不过这样的企业从来不多,而且,从产业发展的历史来看,成为这样的企业不意味着能够逃脱周期,不成为这样的企业也不意味着无法存活。

未来除了在海外借鉴一体化经验探索新的产能体系,保障供应链、降本增效外,此前一些“虚拟一体化”,即参股、合资、战略性合作的尝试也值得重视。

而即使是继续走垂直一体化的道路,也可以更多尝试并购的方式而非一味投资新建产能,这也符合主管部门、行业协会鼓励兼并重组,畅通市场退出机制的呼吁。协鑫集成原董事、管理学副教授张祥曾分析称,之所以一体化路线企业倾向投资新建而非纵向并购,主要是考虑并购交易成本高、旧资产折旧速度快、新产能的效率、性能、技术更先进。目前来看,虽然新产能的后发优势值得重视,但大批量、快速、集中上马的流水线却与这种优势背道而驰,而简化并购流程、降低交易成本、扫清体制性障碍、拓宽融资渠道、统筹解决好安置问题,则有利于实现纵向并购,高效整合存量产能,全面升级产业结构。

此外,业内也有观点提示关注“横向一体化”或向下游延伸的机会,比如投资辅料、逆变器、支架等,或加大对下游电站运营、系统解决方案的关注。阳光新能源董事长张许成就曾对表示,新能源发展已经步入了下半场,光伏行业的发展逻辑也从“规模优先”切换为了“效益和协同优先”,上游设备主导的以投资扩产推动发展的格局,将会转变为以下游电站技术引领的高质量发展新阶段。

光伏的竞争一直很激烈,未来也仍会很激烈,作为一种竞争手段,一体化的策略自有其可取之处,但可怕的是将一体化本身当作竞争的目的。就在Infolink Consulting发布全球组件出货榜单的同时,该机构也对接下来一段时间内行业的竞争格局作出了研判和建议:我们仍相信,如今的光伏厂家想突破重围,就要更加侧重自身产品的品质——瓦数、质量、效率表现将会是厂家在竞争中脱颖而出的重中之重。(本文首发于,作者|胡珈萌,编辑|刘洋雪)

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号