近年来,AI大模型技术在全球范围内迅速发展,中国也迎来了AI大模型产业的加速商用阶段。自2018年OpenAI发布GPT-1以来,AI大模型从实验室走向商业化应用的步伐不断加快。

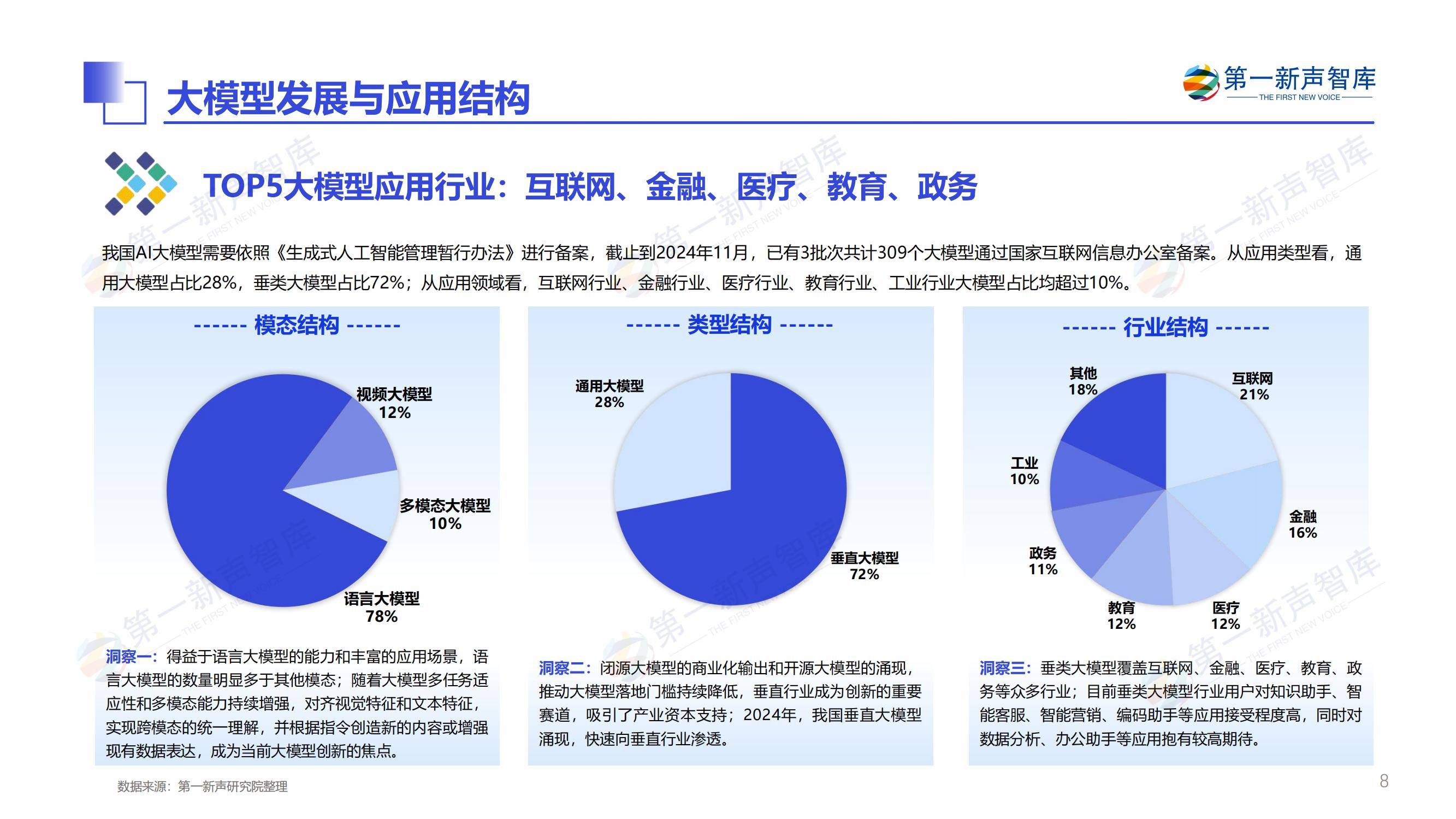

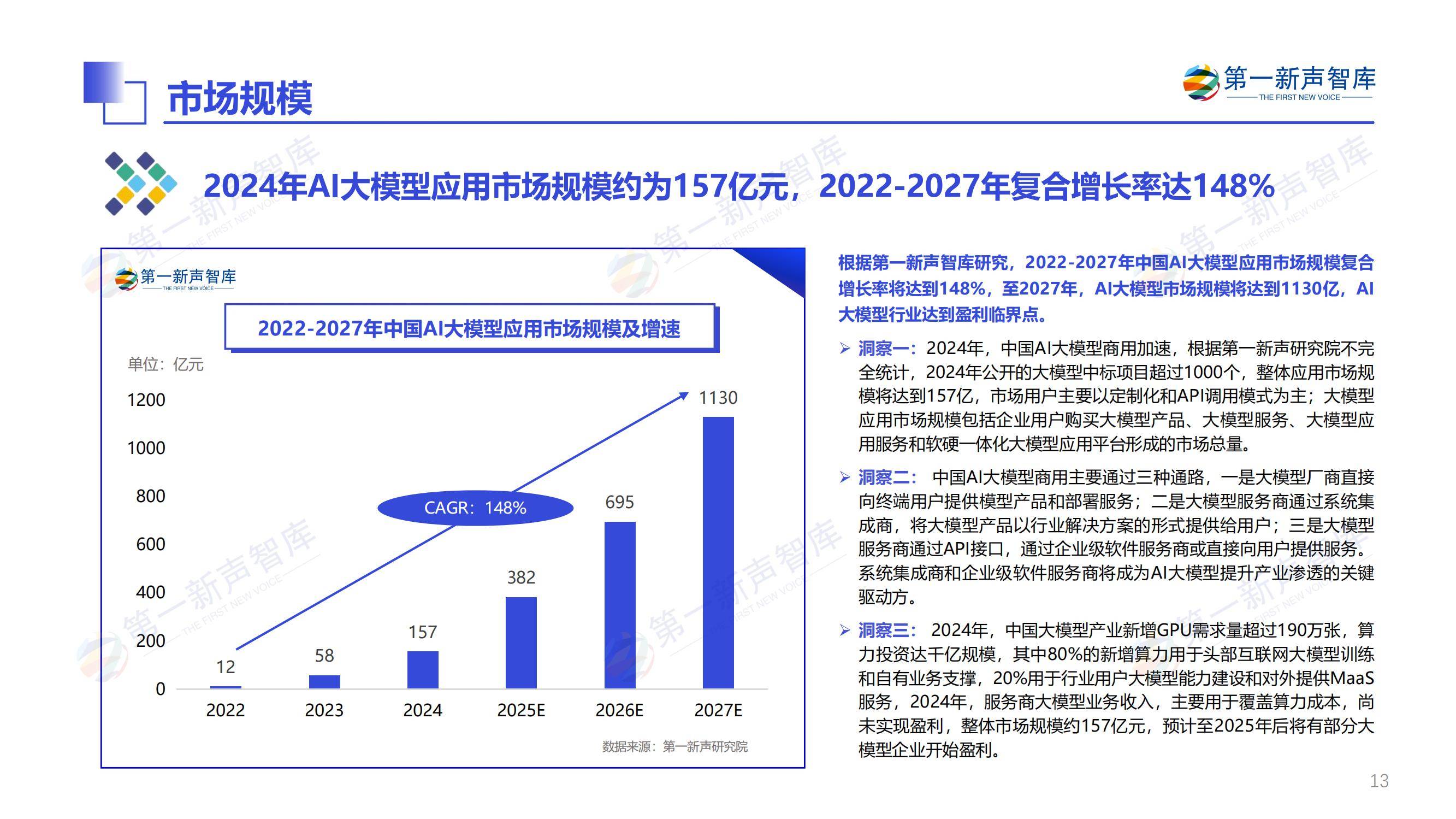

2023年,中国掀起“百模大战”,大模型数量超过100个,涵盖通用大模型和垂直大模型。截至2024年11月,中国已有309个大模型通过备案,市场应用规模达到157亿元,预计2022-2027年复合增长率高达148%。

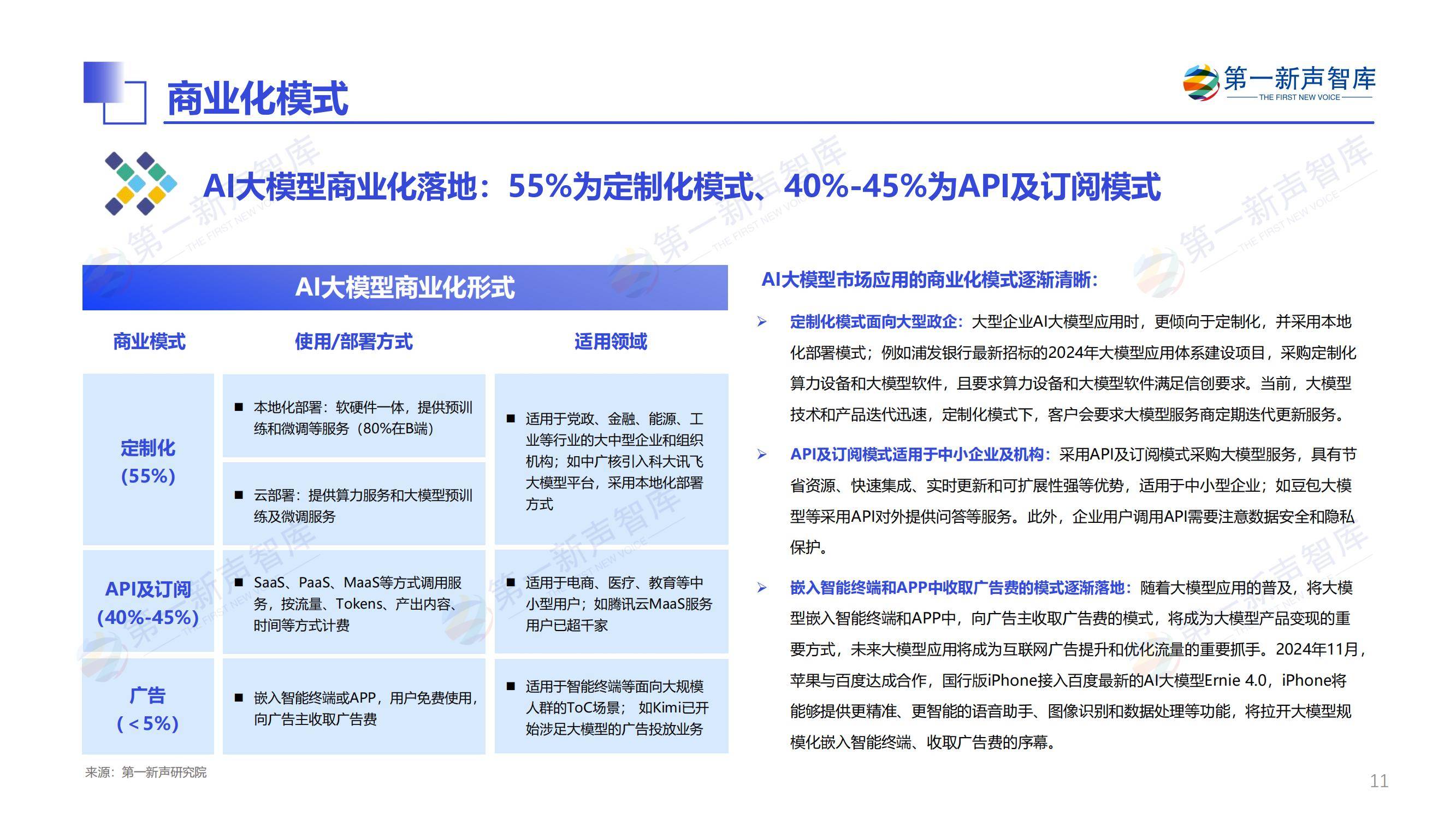

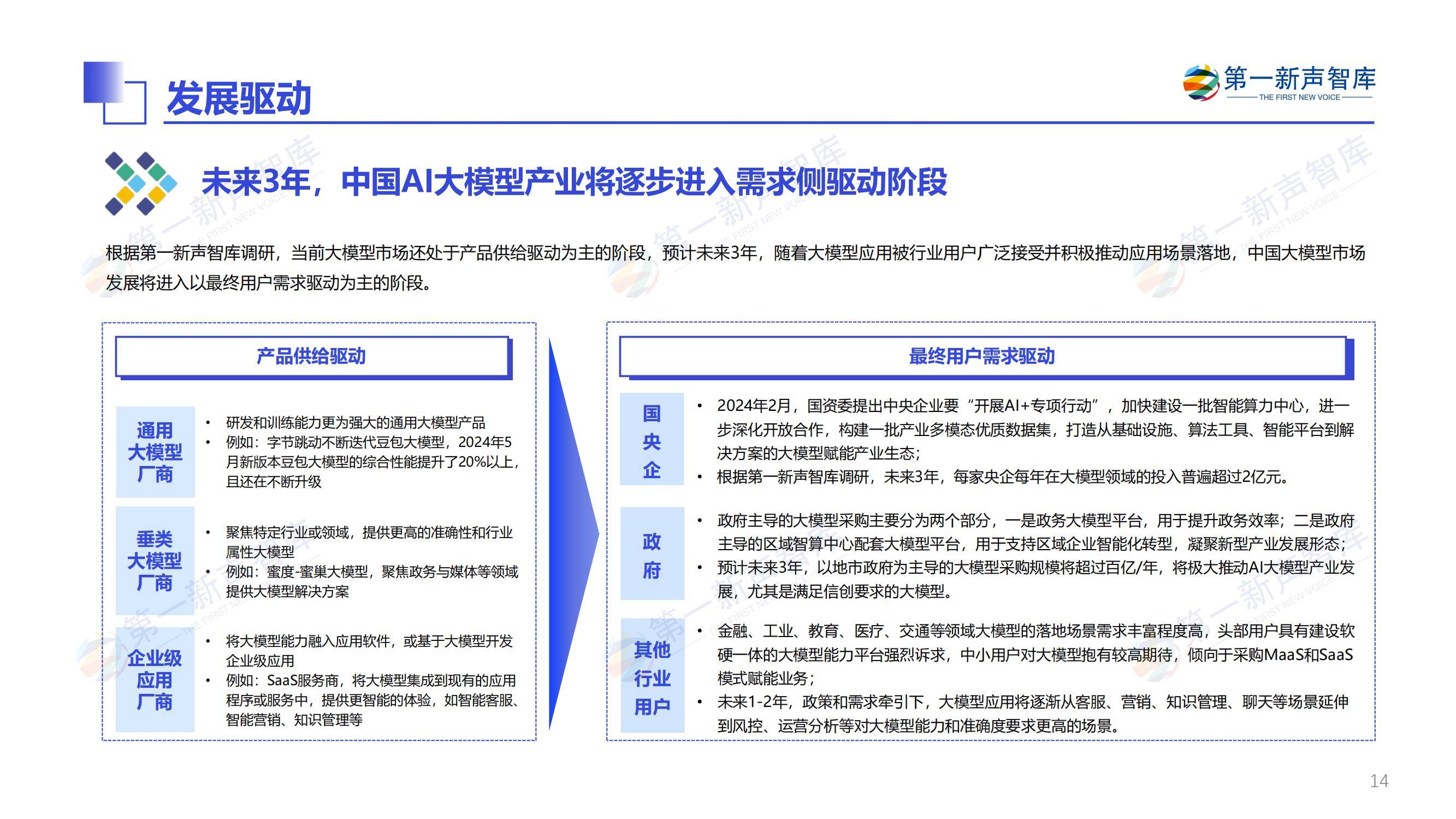

AI大模型的应用场景日益丰富,覆盖互联网、金融、医疗、教育、政务等多个领域,其中语言大模型数量占比达78%,多模态大模型成为创新焦点。随着技术的成熟和成本的降低,AI大模型的商业化落地模式逐渐清晰,定制化和API订阅成为主流,未来还将通过嵌入智能终端收取广告费等方式实现变现。

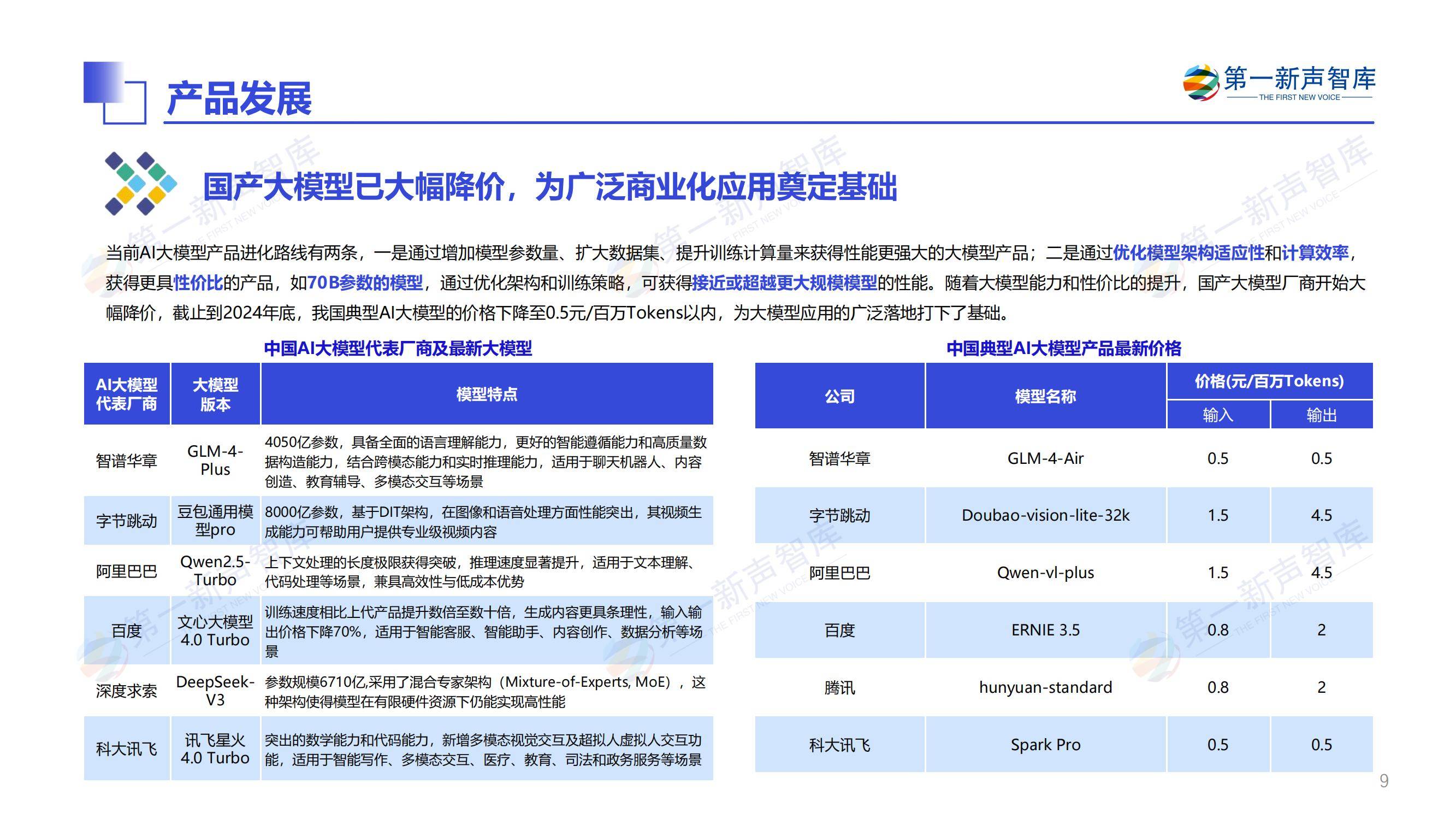

在AI大模型的商用落地过程中,中国企业展现出强大的创新能力和应用潜力。2024年,国产大模型价格大幅下降至0.5元/百万Tokens以内,为广泛商用奠定了基础。

智谱华章的GLM-4 Plus、字节跳动的豆包通用模型Pro、百度的文心大模型4.0 Turbo等产品,凭借强大的语言理解、多模态交互和内容生成能力,广泛应用于智能客服、知识管理、创意内容生成等场景。

同时,AI大模型在金融、医疗、教育等垂直领域的应用也取得了显著成果。例如,海尔消金通过豆包大模型实现智能化客户服务,东方医院利用数字中医大模型提升诊疗效率,美世教育通过AI客服机器人提升售前接待效率。这些案例表明,AI大模型正在帮助企业优化业务流程、提升决策效率,推动各行业的数字化转型。

然而,AI大模型的商业落地仍面临诸多挑战。其中,缺乏高质量数据集是关键问题之一。当前,国内专业数据服务产业处于起步阶段,数据交易体系尚未完善,私域数据流通困难,导致高质量中文数据资源相对匮乏。

此外,AI大模型的训练和部署需要大量算力支持,基础设施建设成本高昂。尽管如此,AI大模型的技术发展趋势依然乐观,未来将从预训练转向后训练,MoE架构和大模型工具链的完善将进一步提升模型性能和开发效率。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号