电车用户的“恐韩症”,或已不可避免

电车用户的“恐韩症”,或已不可避免

2025年2月8日,韩国三星SDI宣布召回18万辆新能源汽车。这场因电池隔膜缺陷引发的危机,不仅将中日韩三国的技术暗战再度推至台前,更将全球电车用户的安全焦虑暴露在聚光灯下。

2024年全球动力电池装车量排行榜上,来自韩国的LG、SK、三星以合计18.5%的份额,跌落20%关口,占据前十名中的三席。在这一年的中国动力电池榜单上,更是仅有来自韩国的LG作为海外品牌的代表“压线”排名第十。

全球视野下的中国品牌,是本土优势“护城河”太深,还是技术实力已全面超越韩系电池?对于普通用户而言,选电车时是否要主动规避韩系电池以求安全?

1、三星电池:需要“安全停车”

据公开数据,这批问题电池生产日期介于2020年7月至2023年3月间,主要应用于福特翼虎、林肯冒险家、奥迪A7、奥迪Q5以及Jeep牧马人4xe和Jeep大切诺基4xe等车型。

由于2020年后三星SDI已基本退出中国市场,此次问题电池和相关批次车型均不涉及中国市场用户。

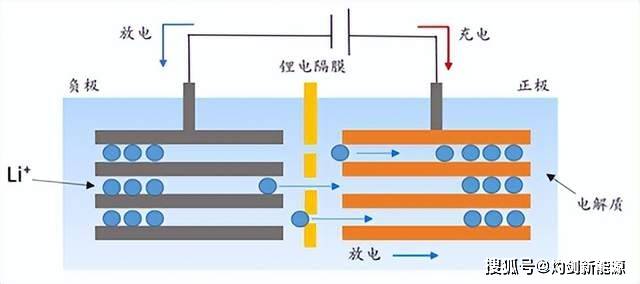

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的调查报告指出,问题的核心在于电池单元中隔膜层偶发损坏,导致正负极会意外接触,从而引发热失控甚至火灾。福特和林肯部分车型配备了预警系统,车主会在车辆检测到异常时看到“请立即安全停车”的提示。

在美国国内的汽车论坛和社交平台上,不少车主发布了收到的召回通知和检测视频,也有一些车主报告了车辆在使用过程中温度异常、散热不足的问题。

相比之下,欧系车型的奥迪和Stellantis的车主甚至连预警提示都没有。

隔膜处于电池的正负极之间,这个微米级防护层的均匀性和机械强度直接关系到电池的安全性能。对此次召回事件中的问题电池,检测机构发现了隔膜存在厚度不均和微孔分布不稳定的现象。部分电池在经过一定周期的充放电循环后,局部隔膜出现明显磨损和穿孔。

这种隔膜工艺失误在实际应用中极为致命。一位Jeep牧马人4xe的车主在一次日常充电后,电池管理系统迅速报警并显示温度异常。后经检测确认,正是由于隔膜局部失效导致的内部短路引发了热失控。

但这种决定用户生死的不足一毫米厚度的材料,对中国的宁德时代等头部厂商已经不是问题。陶瓷涂层改性的聚烯烃隔膜和改进的隔膜微孔结构,既是稳定的正负极隔离,更是用户生命与危险的隔离。

2、韩系电池:火烧“链”营?

韩系电池企业在全球化生产过程中,通常依赖于多个国家的供应商提供关键原材料,如隔膜材料、电解液和锂盐等。尽管这种全球采购模式有助于降低成本,但也大大增加了原材料品质波动的风险。

据知情人士透露,此次召回的产品中有部分隔膜材料存在不同批次之间质量不一致的现象。这种不稳定性在长期使用中会被放大,最终导致电池性能下降甚至安全事故。相比之下,中国头部企业往往会采取从材料(如自研电解液)到电芯制造的全程把控,减少供应链波动对质量的影响。

与此同时,更有部分韩系电池企业为了扩大产能,不惜以牺牲生产精度为代价。一份来自韩国国内的检测报告摘要显示,部分生产线在连续生产一段时间后,产品内部阻抗和能量密度指标出现较大波动。

这种波动直接反映出自动化生产设备调校不准确和检测环节存在漏洞,并导致产品合格率低于国际一流水平,还直接导致了在长期循环使用中性能的不稳定,成为引发安全事故的又一诱因。

更有一份韩国国内的业内访谈资料显示,一家韩系电池厂的生产线在连续运转一周后,抽检数据显示部分电池单体内阻比标准值高出15%,这在实际使用中会导致电池发热量大幅增加,进一步加剧隔膜受损和热失控的风险。

3、2016:神奇转折点

2016这个不平凡的年份,似乎注定要被写入韩国电池行业的溃败史。这一年, Galaxy Note7手机因电池爆炸门,以及对中国及海外市场的“双重召回标准”饱受诟病。中国市场仅1858台,而海外多达250万台的巨大召回反差,似乎也从此将三星手机品牌从中国市场召回,更加速了韩国制造的傲慢基因和技术神话的破灭。

同样是2016年,中国工信部一纸《汽车动力蓄电池行业规范条件》,将三星、LG等韩企剔除出补贴目录。

失去价格优势的韩系电池被迫转战欧美,却遭遇双重夹击:美国《通胀削减法案》要求电池关键矿物40%来自北美,而韩国70%的石墨、锂资源依赖中国进口;欧洲市场需求疲软,以致LG新能源不得不暂停与通用的电池工厂建设。

随后的时光,韩系电池似乎走上了一条与厄运相伴的不归路。2019年,现代Kona EV因LG电池缺陷导致起火,最终在全球范围内召回超过7万辆电动车,损失超过5亿美元。

2021年,通用Bolt EV因搭载LG电池发生多起自燃事故,被迫召回14万辆车,最终LG赔偿通用19亿美元。2023年,三星SDI供应给Rivian的电池再次发生安全事故,导致部分车型停产整改。

韩系电池转战西方市场后所呈现出的并非个案失误,而是一条贯穿多年的涵盖研发、生产和质控的隐患链条。

4、信任拐点:远超技术范畴

此次召回中最大的受害者,全球汽车制造巨头Stellantis于三星发布公告后次日表示,事件对Stellantis品牌信誉产生较大影响,公司会采取有效措施应对危机,恢复消费者信心。

作为全球市场拥有庞大用户群体的福特,也极大概率会因此次事件引入更多供应商作为“风险对冲”,并削减三星订单。

与宝马、通用等车企的深度绑定曾是三星的重要护城河,但此次事件前后已传出Stellantis等大厂与更多中国电池供应商的测试采购,计划在未来推出的新一代混动车型中替换现有电池方案。

不仅在中国市场的结构性排斥仍在加剧——2024年韩国电池企业在中国市占率已跌破1%,宁德时代更通过在欧洲的工厂与宝马等品牌签订巨额订单,直接蚕食三星在当地的原有份额。

单一的高镍三元路线因隔膜缺陷暴露安全短板后,中国动力电池企业结合磷酸铁锂方案的多元化技术路线,凭借安全、成本和循环寿命的良好口碑,似乎更容易赢得这些输不起的国际主机大厂的青睐。

当Stellantis等客户开始转向磷酸铁锂时,三星的产能利用率可能从2024年的78%进一步下滑至60%以下。或许有重新洗牌一线生机的固态电池是唯一可以期盼的出路。

5、终局猜想:固态对决

本章节无意探讨中韩各方在固态电池领域的技术布局与量产计划。实际上,在各品牌关于固态电池技术路线尚未有定论,各方专利壁垒错综复杂,各家进展与规划都仅限于纸面的情况下,我们不妨从过往和当下窥见一点未来。

首先是态势。与韩系电池在西方市场屡屡受挫相对的,是中国新能源企业全球化布局的另一番图景。2024年末,宁德时代与Stellantis签署合资协议,计划在西班牙共建一座大型磷酸铁锂电池工厂。此前布局的德国和匈牙利的工厂已经投入运营或正在建设中。

其次是投入。2024年第三季度,LG新能源营业亏损达2255亿韩元,三星SDI利润同比骤降72%,曾引以为傲的“财阀驱动”模式似乎风光不再。聚焦到三星SDI,全年营收同比下滑23%,四季度录得营业亏损2570亿韩元,年度研发投入占比连续三年呈下降趋势。

一边是收缩,另一边则是乘势而上。

最后,是上一个竞争周期下中国企业积累的全产业链自主度。中国已形成从锂矿开采、隔膜制造到电池回收的完整闭环,而韩系企业仍需要依赖外部关键材料供应。中国政府在十年前深度布局的新能源全产业链补贴式帮扶,已逐步开花结果。

全球电动化浪潮的背后,电池安全性不仅对用户生死攸关,更是企业存亡的命脉。

一边是从隔膜缺陷到信任崩塌,从市场份额下滑到技术路线受挫;另一边是过去十年的崛起,并积攒下面对未来十年的可贵法宝——竞争将不再局限于能量密度与成本,无论液态或固态,最终是安全、技术与产业链的全面对决。

生死一毫米,胜负已定局。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号