文|赶碳号

光伏圈有很多待解之谜,但真相只有一个。比如,TOPCon与BC谁更优?210与182哪个尺寸更科学?棒状硅与颗粒硅谁会赢?

在投资者社群里,棒状硅与颗粒硅这两大阵营的投资者同样势不两立,一个被贬低为“掺杂料”,一个则被戏称为“棒子硅”。现在,这种平衡恐怕要被打破了。因为就在今天,通威旗下的四川永祥新能源有限公司,用一纸环评公示向全行业宣告了答案:通威要干颗粒硅了!

通威在公示中管这种产品叫粒状硅。这就有点像当下各家电池企业的BC一样,虽然名字千变万化,但实际上是一回事。

赶碳号制图

拟投四个亿,上马一万吨“粒状硅”

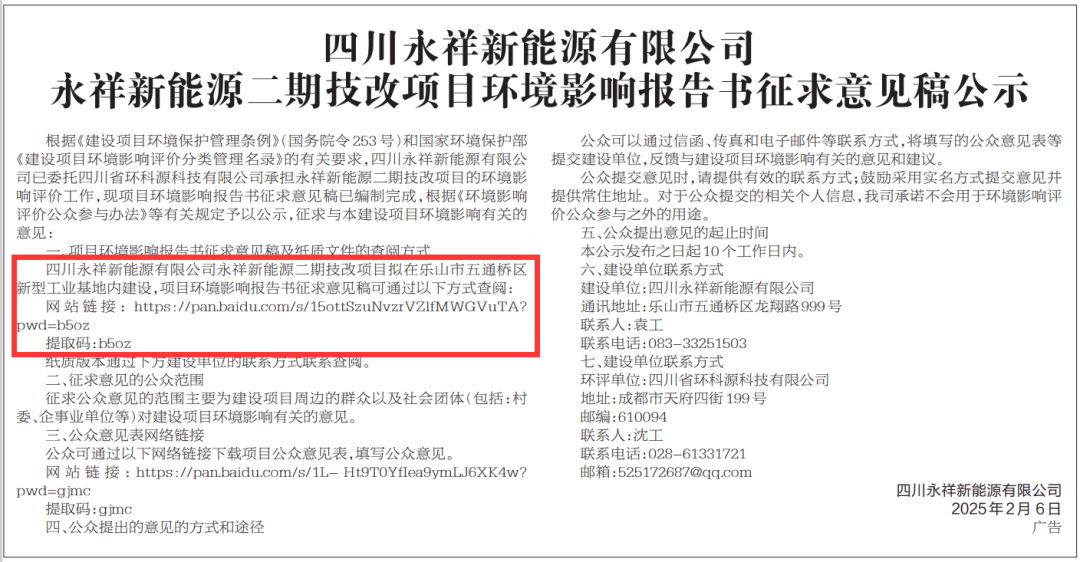

2025年2月7日,乐山日报第2版刊登了《四川永祥新能源有限公司永祥新能源二期技改项目环境影响报告书征求意见稿公示》。

来自2025年2月7日《乐山日报》

公示写道,“四川永祥新能源有限公司永祥新能源二期技改项目拟在乐山市五通桥区新型工业基地内建设。”并附有项目环境影响报告书征求意见稿的下载方式。

通过以上方式,赶碳号下载了这个题为《四川永祥新能源有限公司二期技改项目环境影响报告书(征求意见稿)》的文件——全文共计63142字,长达109页。

公示文件显示:“四川永祥新能源有限公司……拟在乐山市五通桥新型工业基地二期现有厂区内实施‘永祥新能源二期技改项目’(以下简称‘项目’)。项目总投资40000万元、主要建设内容:为提升产品的多元化,拟在现已改进的各类工艺参数基础上对二期项目进行技术改造,新增1万吨/年高纯多晶硅生产线和1万吨/年粒状硅中试线,最终形成10.1万吨/年多晶硅产能(含9万吨/年太阳能级多晶硅、1万吨/年太阳能级粒状硅和0.1万吨/年电子级多晶硅)。”

虽然文件通篇都在说“粒状硅”,没有颗粒硅字眼,但是赶碳号认为“粒状硅”,就是目前协鑫科技独家向市场供应的“颗粒硅”。

理由有二:(1)文件中提到“新1套硅烷法生产粒状硅中试装置,可实现新增粒状硅产能1万吨/年”。

一般来说,太阳能级多晶硅有两大技术路线:棒状硅采用改良西门子法,而颗粒硅采用硅烷法流化床法。若是采用硅烷法,那么项目对应的产品,就是颗粒硅,只不过是换了一个粒状硅的说法。

(2)文件中还提到,“项目产品(含中间品、中试品)为多晶硅、粒状硅、硅烷等。多晶硅和粒状硅均属于太阳能级多晶硅,其中多晶硅质量标准按照《电子级多晶硅》(GB/T12963-2022)电子级3级控制,粒状硅质量标准按照《流化床法粒状硅》(GB/T 35307-2023)2级品指标控制,硅烷执行《电子工业用气体硅烷》质量标准(GB/T 15909-2017)。”

这段文字中“流化床法粒状硅”几个字,赶碳号并没有找到出处。但是,GB/T 35307-2023,对应的是《流化床法颗粒硅》国家标准。“GB/T”,是推荐性国家标准的代号;“35307”,是国家标准发布的顺序号,由国家标准化管理部门按照标准发布的先后顺序进行编排;“2023”,表示该国家标准发布的年份,即该标准是在2023年颁布的。

因此,我们可以得出结论:永祥新能源二期所指的粒状硅,就是如假包换的颗粒硅。这个环评文件相当于向外界证实,通威股份将上马1万吨颗粒硅项目。

赶碳号并不掌握具体的细节,为什么通威股份并没有采用“颗粒硅”这个行业已经熟识的名称,而是重新命名为“粒状硅”。

1万吨的多晶硅项目,对很多企业来说是一个大项目,但是对龙头企业通威股份来说,只能称为是中试。

文件表示:“本项目是对‘四川永祥新能源有限公司二期项目’进行改扩建,本次升级改造总体上不改变公司多晶硅生产工艺,仍采用高效改良西门子法工艺,本次升级改造不改变公司现有多晶硅生产工艺(仍采用高效改良西门子法工艺),仅在部分环节进行改进,通过在原有还原装置ABC基础上各新建2台40对棒大间距还原炉、原有尾气回收装置基础上新建1台10万Nm3/h螺杆压缩机、原有渣浆处理装置基础上新建1套高沸裂解装置,以实现多晶硅产能由8.1万吨/年增加至9.1万吨/年的目的。

同时新增1套硅烷法生产粒状硅中试装置,可实现新增粒状硅产能1万吨/年。”

赶碳号注意到,通过改造新增出两万吨硅料产能,只增加了4个亿的投资,这已经低到了不可思议。目前,如果是新建棒状硅产能,投资成本一般在8亿/万吨,颗粒硅每万吨产能的投资成本则在6-7亿。

赶碳号按该文件所表述的理解,在现有硅料产线基础上,并不是只要再新增两三亿,就能改造出一万吨粒状硅产能。当然,硅烷气的部分也要占到一大块,通威的硅烷气已经投产了,并不包含在这4个亿之中,此次只是“新增1套硅烷法生产粒状硅中试装置”。

关于这个项目,作为棒状硅的龙头,通威如果只是为了证明颗粒硅这条技术路线行不通,在当下资源吃紧的光伏行业,即使再财大气粗,似乎也完全不要这么大的阵仗。

不管怎样,这则公示至少证明了一点,通威目前已经掌握或者部分掌握了颗粒硅技术。而现在,市场上能够量产颗粒硅的企业主要就是协鑫科技,另外陕西天宏瑞科有少量供应。

粒状硅的设备、人才、技术,都从哪里来

2024年,市场中多次传出通威股份拥抱颗粒硅的消息。通威方面一直否认。而这些“传闻”,其实是有些依据的。

理由一:早在2024年,通威永祥高纯硅烷气项目成功建设。高纯硅烷气项目是颗粒硅的核心技术。一般认为是颗粒硅的预备技术、必备技术。此前拟IPO企业兴洋科技就有意进军颗粒硅,其依靠的就是其电子硅烷气体专业供应商的背景。

理由二,是一则后来被下架的招聘广告,四川永祥招颗粒硅技术人员。根据招聘需求和工作地点,当时就有人推测,招聘单位或是通威。

通威股份当时这样回应赶碳号,“社交媒体上有人在传通威要开始做颗粒硅了,毫无事实依据和逻辑,完全是虚假消息。”

后来,有坊间传闻发布此则招聘信息的相关HR被免职了。当然,这有待进一步证实。

但不管怎样,现在看这个招聘广告已经完全实锤了,只不过当时还叫颗粒硅,不叫粒状硅。

此外,《四川永祥新能源有限公司二期技改项目环境影响报告书(征求意见稿)》进一步表示,“本项目建设周期约24个月。”

“本项目新增劳动定员100人。工人为四班三运转、八小时工作制,管理、维修等实行白班八小时工作制。西门子多晶硅生产年操作时间按360天,即8600小时计;粒状硅年操作时间按330天,即8000h计。”

此次技改新增两万吨硅料产能,新增100位工人。如果简单计算,其中或许至少有50名工人是用在1万吨粒状硅生产线上的。另外,考虑到通威在棒状硅领域已经把企业运营效率发挥到了极致,业内几乎无人能敌,那么新增的一万吨棒状硅,可能还不需要50个人那么多。

那么问题来了,成熟的粒状硅技术人员和产业工人,从何而来呢?

四川永祥能源科技有限公司部分专利;来自天眼查

理由三,通威目前已经申请了多项与颗粒硅有关的技术专利。

公开资料显示较为关键的有两项:(1)一种颗粒硅流化床:申请日为 2024 年10 月22日,公开号为 CN119056352A。(2)一种流化床反应器及其制备颗粒硅的工艺:申请日为 2024年12月3日,公开号为 CN119303510A。

不过,在通威股份的公告以及投资者交流中,赶碳号并没有发现通威股份正在布局颗粒硅。另外,亦没有信息显示,通威在颗粒硅方面有相关的研发、技术投入。

棒状硅阵营的分化

能有“新人”加入颗粒硅阵营,至少说明,颗粒硅确实有竞争力。就连老大都从犹抱琵琶到完全公开了,棒状硅阵营的其他兄弟们,还能继续稳如老狗、无动于衷吗?

此处,有两件小事值得关注。

(1)一是与亚洲硅业有关。

去年,工信部公开征集对《流化床法颗粒硅用籽晶》等192项行业标准计划项目的意见。根据详细信息,流化床法颗粒硅用籽晶的主要起草单位为乐山协鑫新能源科技有限公司,江苏中能硅业科技发展有限公司,内蒙古鑫元硅材料科技有限公司,内蒙古鑫环硅能科技有限公司,亚洲硅业(青海)股份有限公司。这些企业中除了与协鑫科技有股权关系的企业外,还有亚洲硅业。

(2)二是与大全能源有关。

大全能源的硅料品质是全行业当之无愧的,企业财务健康度也是遥遥领先的,但现在的大全已非以前的大全。

公司副董事长徐翔在2023年12月公开表示,“颗粒硅如果能取代西门子法的棒状硅,我们公司的价值是零,这是颠覆。但是我们经过仔细研究,目前从产品质量来说,西门子法的棒状硅质量远远高于颗粒硅。对我们来说,要建颗粒硅工厂也并不是难事,但我通过和下游企业充分地交流,颗粒硅有一些瓶颈问题需要持续攻关。随着现在n型多晶硅需求越来越多,n型代替p型,颗粒硅将遇到极大的挑战。”在2024 年年初的投资者交流会上,徐翔也明确表达了这一观点。

现在大全能源有没有危机感呢?在西门子法的棒状硅时代,大全能源是多晶硅品质的象征,但是自2023年8月4日,副董事长张龙根辞职后,公司人才大量流失,即公司董事、总经理周强民以及核心技术人员、高管谭忠芳、赵云松、杨乔、胡勇、胡平、王西玉、曹伟相继辞职,大全能源几乎所有技术骨干全都挂冠而去,公司陷入了混乱与内斗。另外,传闻徐翔与董秘孙逸铖失和。两人是舅甥关系,孙是徐广福的外孙。

协鑫的反应

颗粒硅技术会像改良西门子法(棒状硅)、TOPCon技术一样迅速扩散吗?协鑫科技号称十年磨一剑、累计投入数百亿元的黑科技——颗粒硅这么容易就被破解了吗?

说到底,流化床技术有悠久的历史,最早可以追溯到百年前。1922年,德国人发明了 Winkler 粉煤流化床气化炉,标志着流化床技术在气化领域的起源。而流化床技术应用在多晶硅上可追溯到20世纪50年代。1952年,美国联碳公司开发出将硅烷分解沉积在固定床上硅颗粒表面的技术,这是流化床技术在多晶硅领域的最早雏形。21 世纪初,随着太阳能级多晶硅需求增大,美国REC公司和德国Wacker公司等对流化床法生产工艺进行深入研究,并开启大规模生产时代。

在中国,掌握颗粒硅技术、实现颗粒硅量产的企业除了协鑫科技以外,还有陕西天宏瑞科,其颗粒硅技术来源于美国 REC Silicon。然而,目前其产能只有 1.8 万吨的颗粒硅产能,并没有真正实现低成本、高品质的生产。

因此,有专业人士认为,流化床法是公开的技术,但如何低成本、高品质、规模化的生产所使用的工艺方法才是核心、是关键,是不传之秘。这种关键的技术,有的是以专利、知识产权的形式存在,但更多的是knowhow的东西,还包括相关的设备、拥有核心技术的人才……

对此,一位协鑫高管这样回复赶碳号:“他们(通威)前段时间还公开说有人中伤他们挖人呢。这样的企业真的还能代表中国的创新吗?还能让中国在全世界面前宣称,要推动制造业转型吗?”

另外,对于协鑫科技商业机密的泄露风险,这位负责人表示:“我们过去花了那么多精力不是那么容易偷的”。

赶碳号相信,一向重视研发的通威,对于其粒状硅的技术来源、研发过程以及与协鑫颗粒硅的工艺技术差异等等,或许以后也会有相关的解释,包括与投资者的沟通,哪怕从避嫌的角度。所以,这只是一个开始,赶碳号将继续跟踪报道。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号