中国集邮市场的衰退已经成为不争的事实。

从上世纪90年代的1700万集邮者,到如今仅剩的70万铁杆邮迷,这一变化深刻地反映了集邮行业面临的困境。

邮票曾经是文化和投资的象征,但如今其地位和价值已然荡然无存。

那么,中国的集邮市场到底怎么了?它的未来又将走向何方?

集邮市场的盛衰变迁

回顾中国集邮市场的历史,不难发现,从20世纪80年代的繁荣,到90年代的巅峰,再到近年来的急剧下滑,这一过程实际上是一种自然的市场规律。

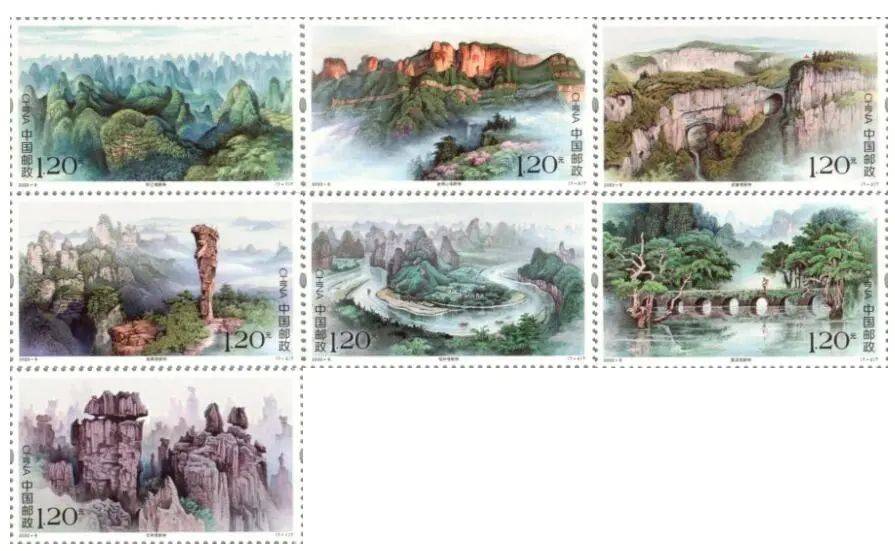

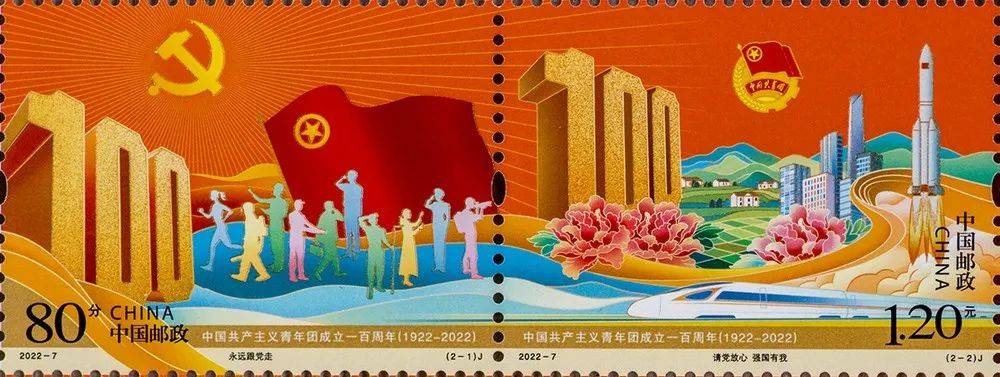

集邮曾经是许多人追逐的梦想,尤其是在邮票的设计和发行都充满了新鲜感和文化价值的时候。

然而,随着互联网和数字化时代的到来,邮票的实用价值几乎被完全取代。

现代社会中,几乎任何图像都可以通过电脑和手机轻松获得,邮票所提供的视觉和文化享受显得微不足道。

集邮的价值几乎消失

集邮的衰退不仅仅是因为技术的进步,更因为它的投资价值大幅缩水。

曾几何时,邮票被视为一种良好的投资方式,很多人购买邮票不仅是为了欣赏其美学价值,更希望通过升值获取收益。

然而,近年来的市场数据显示,邮票价格几乎没有上涨,甚至在下降。

集邮市场的冷淡不仅导致了邮票价格的萎缩,也让新入行的投资者望而却步。

此外,集邮市场的供给过剩也是一个关键因素。

40年前的集邮热潮带来了大量的邮票发行,市场上的邮票数量庞大,这无疑稀释了邮票的收藏价值。

当前,市场上大量的打折邮票和过剩的发行量,使得集邮者的购买热情进一步降低。

集邮者的分化

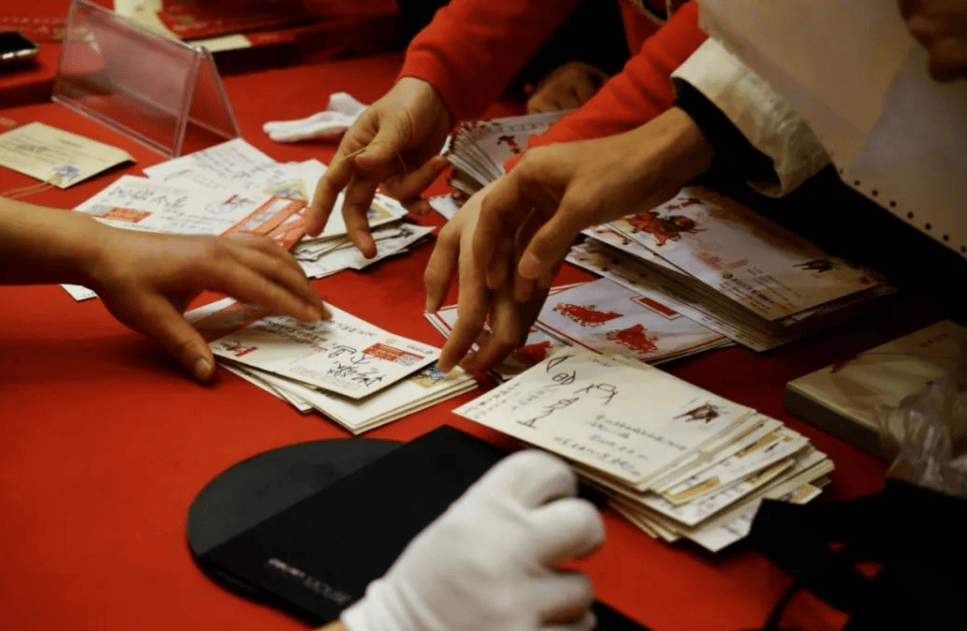

目前,中国的集邮者可以分为三类:老邮迷、铁杆预定户和随性集邮者。

老邮迷是集邮市场的中坚力量,他们经历了集邮市场的多个波动周期,对邮票的价值有着深刻的理解。

然而,随着年岁的增长,这些集邮者的数量也在减少。

另外,欢迎大家点击下方的名片,关注 公众号,我们会在上面提供更聚焦的集邮信息。

铁杆预定户则主要关注邮票的发行和购买习惯,对邮票的市场价值并不太在意。

这些人往往仅仅是出于对集邮的兴趣而进行预定。

最后,随性集邮者大多数是年轻人,他们对邮票的设计和选题感兴趣,但对邮票的投资价值不甚关心。

然而,无论是哪一类集邮者,集邮市场的未来都面临着严峻的挑战。

年轻人对集邮的兴趣逐渐减弱,而老邮迷的减少意味着市场中的新鲜血液匮乏。

邮政部门亟需面对的问题是如何吸引更多年轻人重新回到集邮这个古老的爱好中来。

集邮的未来:如何寻找新的生机?

集邮市场的未来,需要邮政部门的深刻反思和创新。

首先,减少发行量是一个必要的措施。

通过降低邮票的发行量,可以提高邮票的稀缺性,从而提升其市场价值。

此外,邮政部门还应该进行题材和设计的创新,融入现代流行元素,比如热门的动漫和影视作品,以吸引年轻人的兴趣。

同时,邮政部门应当改进发行策略,减少不必要的产品册,直接根据市场需求进行精准发行。

限量发行、预售等方式都可以有效地提升邮票的吸引力。

此外,通过社交媒体和线上活动,加强与年轻人的互动,让他们参与到邮票的创作和推广中来,也是一种有效的办法。

总之,中国集邮市场的未来并非一片黯淡。

只要邮政部门能够紧跟时代步伐,适时调整策略,集邮市场依然有可能焕发新的活力。

集邮不仅是文化的传承,更是一种独特的投资方式。

如果能够解决现有的困境,或许中国的集邮市场还能迎来新的春天。

那么,邮政部门是否能抓住这些机会,迎来集邮市场的复兴呢?

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号