导语

手机或电动车的锂电池一旦出现衰减,似乎就难逃报废的命运。但你能想象吗?给电池 “打一针”,它就能 “满血复活”!复旦大学高分子科学系彭慧胜 / 高悦团队就将这个看似 “疯狂” 的想法,在实验室变成了现实。北京时间 2 月 13 日,该重大原创成果在国际权威学术期刊《自然》发表。

突破传统,挑战电池设计惯例

自 1990 年问世以来,锂电池广泛应用于电子设备、交通工具和储能电站等领域,极大地改变了人们的生活方式。然而,由于锂离子消耗到一定程度后电池自然报废,这已成为锂电池行业的惯例。

复旦大学高分子科学系青年研究员高悦,在读博时就萌生了挑战这一 “惯例” 的念头。入职复旦后,在良好的科研环境与团队支持下,他开始付诸实践。当下,电动车电池高性能寿命短、低温使用易加速损坏,大规模电池报废还可能造成环境污染和资源浪费。高悦认为,未来高度电气化的世界,亟须变革电池技术以实现大规模长时储能。

跨界启发,AI 助力筛选神奇 “锂药物”

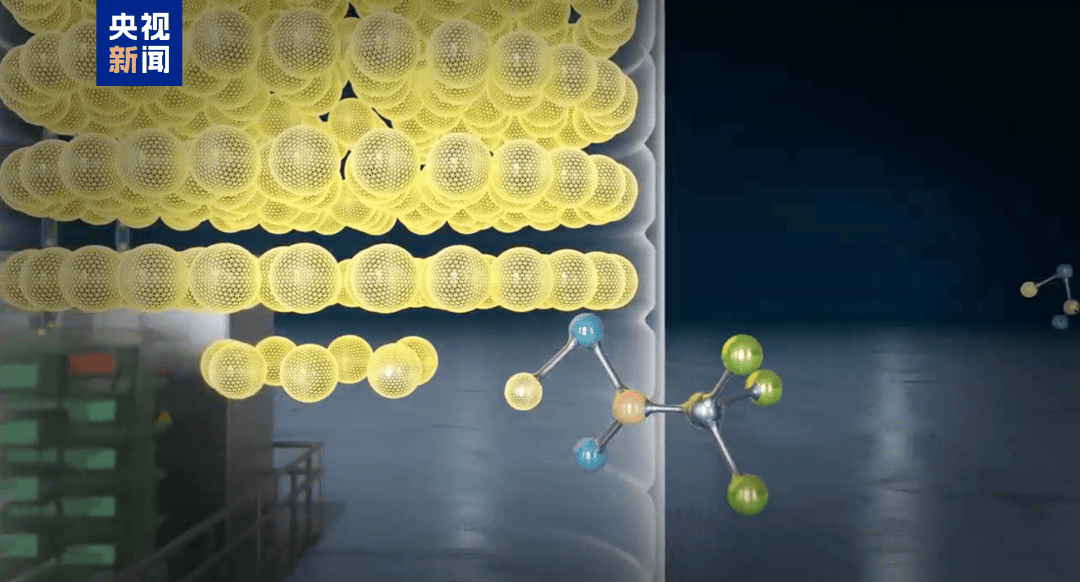

创新往往源于跨界。从天然产物全合成到免疫治疗,从 3D 打印到有机材料和器件,多次跨界研究经历,赋予了高悦独特的 “科学想象力”。在毫无先例支撑的情况下,团队大胆设想 —— 打破电池一贯的设计原则,将活性锂离子 “注射” 进电池。

寻找合适的活性锂离子,若采用传统依靠理论和经验设计的方式,将旷日持久。幸运的是,复旦大学推动的科研范式变革和科学智能生态建设,让高分子科学系成立了科学智能中心,支持师生利用 AI 探索未知分子世界。

研究团队借助 AI,从 300 余万个虚拟分子中筛选并人工合成了锂离子载体分子 —— 三氟甲基亚磺酸锂,也就是神奇的 “锂药物”。这是一种白色粉末,可溶解在电解液里,给废旧衰减的电池 “打一针”,充电后电池就能 “满血复活”。而且,“锂药物” 只输送锂离子,不改变锂电池原有结构和生产方式,理论上不新增风险,实现无损修复。更重要的是,它易合成、成本低,未来可大规模制备。

卓越性能,迈向实际应用

“打一针” 后的锂电池性能如何呢?充放电 12000 次后的衰减率仅 4%,这意味着每天充电两次的电动车电池,能用 18 年,且 18 年后衰减率才 4%。相比之下,现有的电动车电池若每天充电两次,仅 2.73 年后衰减率就达 30%。这表明,经 “多次注射”,未来锂电池或许不再有报废概念,还能助力大规模储能。

此外,该技术还打破了锂电池制作必须含锂的束缚规则。未来,使用环保、不含重金属的材料构筑电池将成为可能。目前,相关验证实验均在真实电池器件上完成,团队正在开展锂离子载体分子的大规模制备,并与国际顶尖电池企业展开合作,力争早日将技术转化为产品和商品。

锂电池技术的突破,正为能源领域带来新的曙光。而在材料科学与工程装备的创新征程中,深圳同样成绩斐然。专注研发与生产的高温焦耳加热设备,融合多项前沿科技,拥有独特的发热机制与精准的控温系统,能够在极短时间内将温度提升至所需高温,控温精度可达 ±1℃,确保加热过程稳定且均匀。其采用的优质耐高温材料,不仅保障了设备的超长使用寿命,还大幅提升了安全性与可靠性。该设备广泛应用于新能源电池材料烧结、特种陶瓷制备、半导体材料退火等诸多关键领域,有效助力科研机构与企业突破材料性能瓶颈,加速科研成果转化与产业升级。未来,将持续加大研发投入,不断优化产品性能,紧跟行业发展步伐,与各界携手共进,为推动材料科学与相关产业的高质量发展贡献力量。

我们的公众号或访问官方网站。

原文转自公众号:https://mp.weixin.qq.com/s/oUOs5AVvT1JPyM-lZR9epg 转载请注明出处。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号