文 | 音乐先声,作者 | 甘磊,编辑 | 范志辉

当耳机化身为当代人的“精神结界”,你喜欢固定歌单反复循环,还是将选择权交给算法?当播放的歌曲不合胃口时,你会迅速切歌,还是选择继续聆听?

殊不知,你的每次切歌动作都是一张微型的反对票,这看似漫不经心的指尖动作,正悄然成为数字时代的“年龄检测器”。

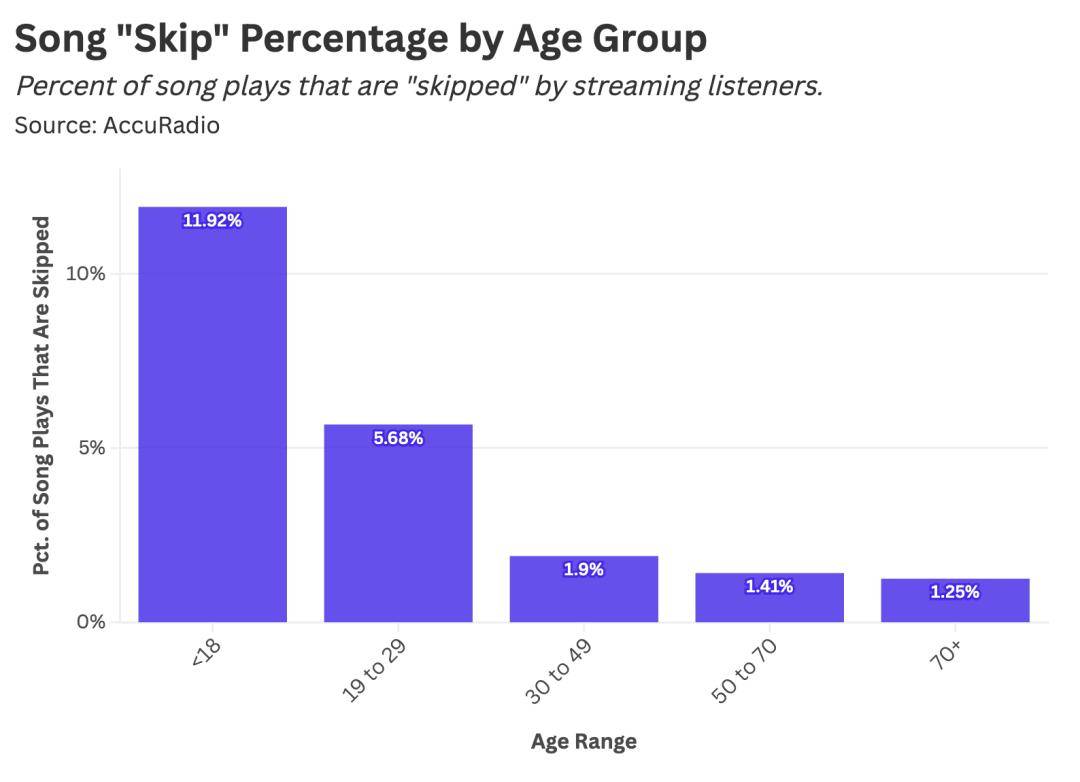

最近,Stat Significant平台对互联网广播电台AccuRadio用户的研究,揭示了不同年龄段人群收听习惯的代沟。00后用户平均每10首就要切歌一次,践行着"音乐海王"的生存法则;而走过磁带与唱片岁月的70、80世代,对于单曲循环1000次早已习以为常,宛若数字时代的禅修仪式。

这场从"音乐海王"到"怀旧钉子户"的迁徙,悄然将每个人的年龄坐标刻录在播放列表的基因里。

年轻人切歌像风,中年人循环如钟

当你轻触音乐APP上的推荐按钮时,一场充满惊喜的音乐“盲盒之旅”便悄然开启。

随着未知的旋律叩击耳膜,你只需轻点屏幕决定跳过或播放,给出“是”或“不是”的回应。在这简单的操作背后,流媒体平台一直在实时追踪你的每一次切歌动作,记录曲目中断的节点,分析你完整听完的歌曲类型,同时结合你的年龄等信息,持续勾勒出专属的用户画像。

Stat Significant的数据表明,AccuRadio平台上,18岁以下用户群体的切歌频率高达11.92%,而30岁以上群体则不到2%。这样鲜明的数据差异,乍看可能让人误解——表面上,年轻人频繁切歌似乎意味着审美不够包容,总是拒绝那些不合胃口的新奇曲目;相较之下,年长的听众看似更愿意接受APP推荐的歌曲。

然而,当我们探究不同年龄段用户的音乐探索范围差异时,便能理清背后的事实。

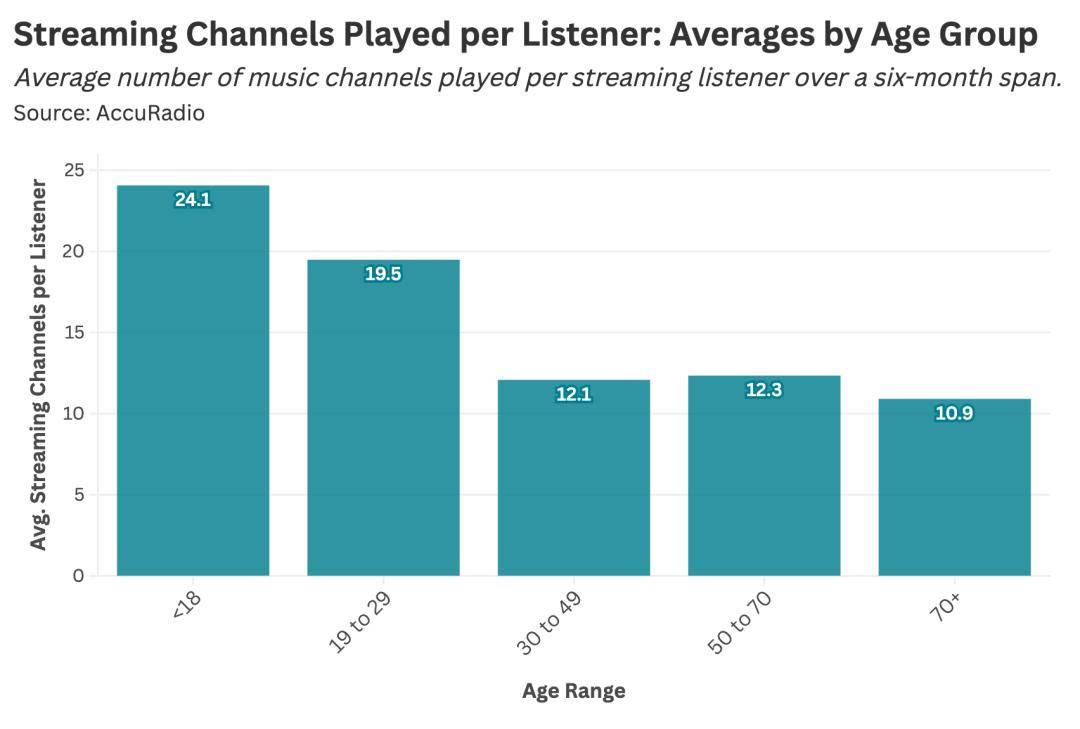

统计显示,18岁以下的青少年用户在AccuRadio平台频繁收听的音乐频道平均有24.1个,这一数字近乎30岁以上用户的两倍。许多中老年用户极少依靠平台算法推荐,而是习惯反复收听少数一两个歌单,甚至单曲循环某一首歌。资深数据分析师Daniel Parris分享道,自己上班编写Python代码时,常常单曲循环My Chemical Romance的《Welcome to the Black Parade》或Bruce Springsteen的《Dancing in the Dark》,播放次数早已不下数千次。

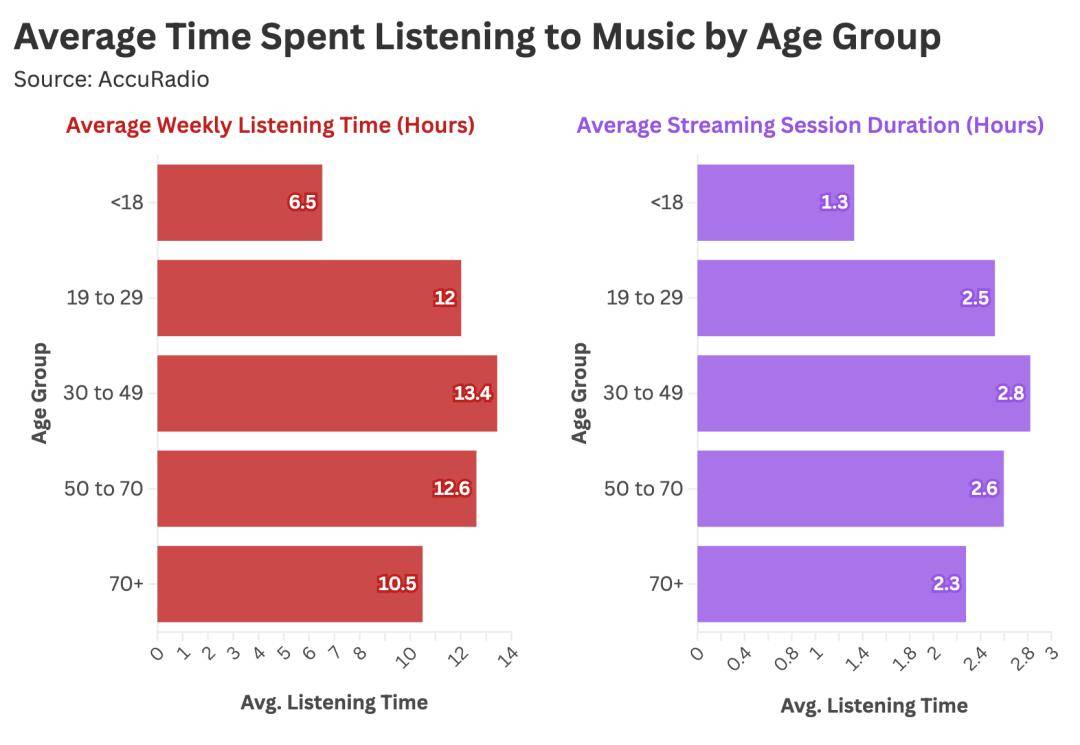

Stat Significant 的另一组数据,揭示了AccuRadio不同年龄段用户在收听时长上的差异。30-49岁用户平均每天收听时间最长,达到2.8小时,每周累计使用时间达13.4小时。然而大部分时间里,他们只在有限的歌单和少数喜爱的歌曲中反复循环。

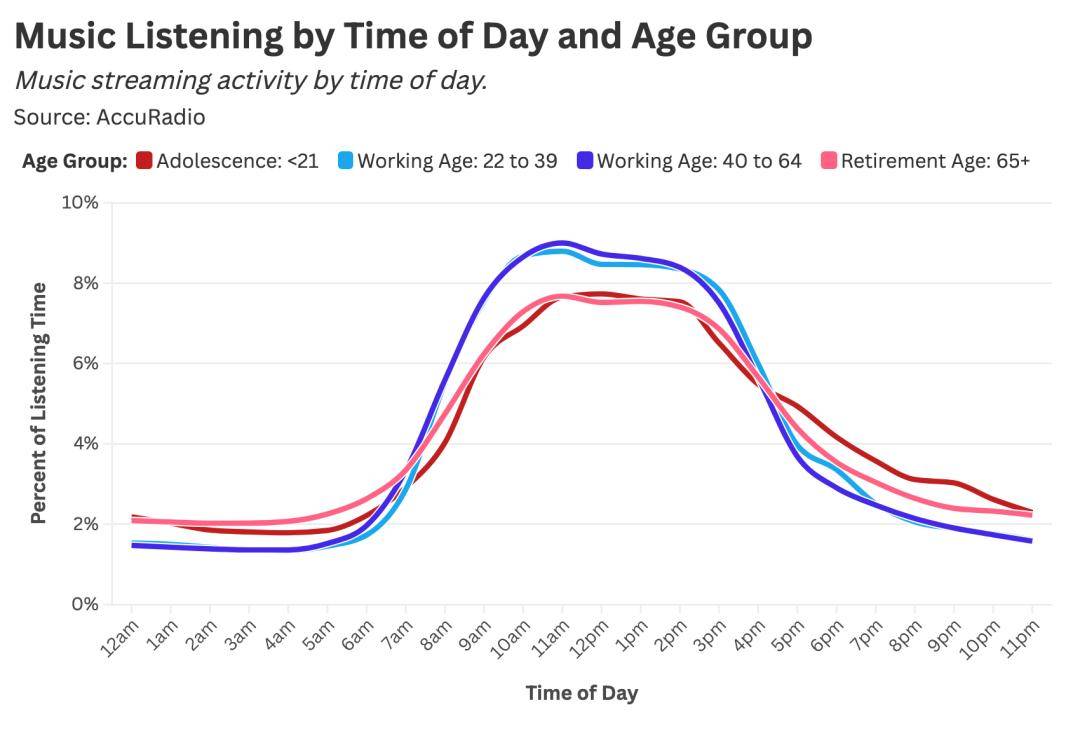

从使用时段上看,用户的音乐播放高峰期集中在上午9点到下午3点,这其中尤其以22-39岁和40-64岁的人群相较其他年龄段,播放比例更高。由此可见,上班族在通勤和工作时,喜欢用音乐隔绝外界干扰、缓解压力,并且更倾向于选择熟悉的歌曲,从而构成了他们独特的音乐消费场景。

Daniel Parris调侃道,自己偶尔会突发奇想,尝试新的播放列表和频道,刚开始会感觉自己勇气可嘉,然而这种热情往往难以持久,通常不出十分钟,他就会回到自己熟悉的歌单,退回自己原本打造的“音乐舒适圈”。

毕竟,在生活的重重压力和不确定性面前,熟悉的歌曲能像一位老友,给予人们内心深处渴求的安全感。

从“音乐海王”到深情专一,是成长还是妥协?

为何我们越长大越不愿意切歌?

年轻用户高频切歌,实际上是数字原住民探索音乐审美的自然路径。当他们沉浸于日均新增10万首曲目的音乐汪洋时,指尖滑动构成的数字轨迹,恰似一场大型“听觉拓荒之旅”——在算法编织的迷宫中,年轻人快速穿梭于电子、City Pop、独立摇滚等多元曲风,保持探索热情,并通过频繁筛选,寻找自己心仪的曲调。

与之形成镜像对照的,是成熟群体表现出的“听觉锚定效应”。30岁以上用户往往锁定少数播放列表,在通勤、工作、家务等场景里,反复聆听被岁月包浆的熟悉旋律,以获得情绪抚慰。这种“选择性重复”机制,实则是流媒体时代的情感节能策略——当认知带宽被生存压力占据,熟悉的音乐往往是最低耗能的“心灵触媒”。

显然,随着年龄的增长,个体的音乐功能需求逐渐从“探索发现”转向“情感维系”,而音乐审美的“青春期效应”更是佐证了这一点。

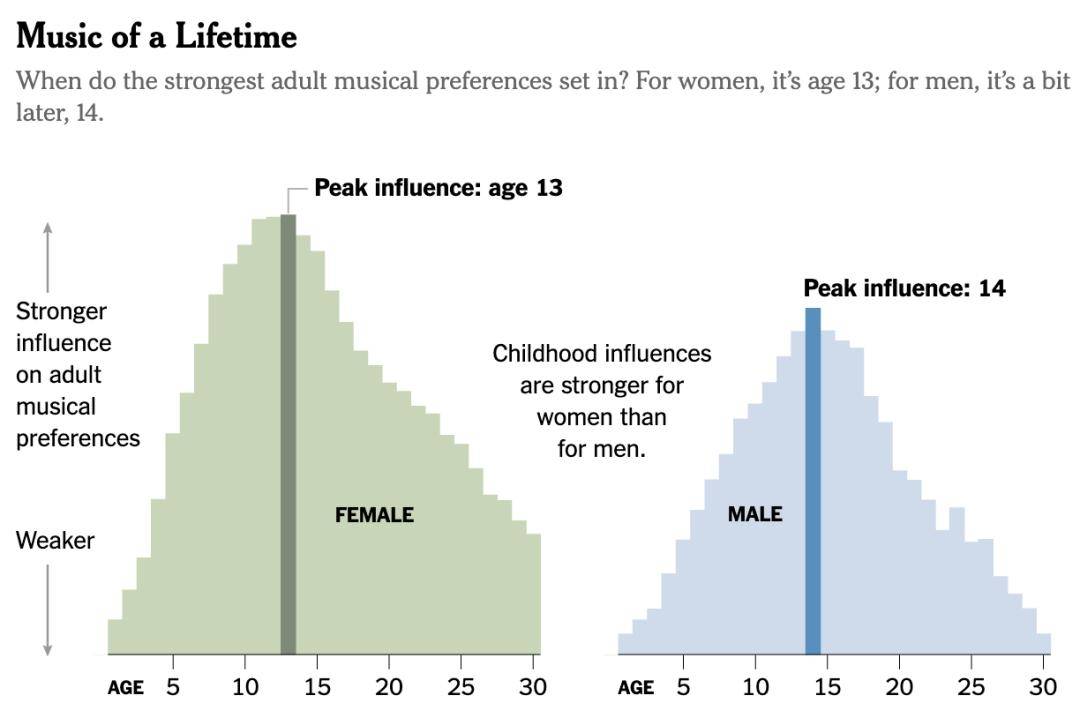

《纽约时报》2018年针对Spotify用户的统计显示,人们播放次数最多的歌曲通常源自青春期。无论男女,平均13-14岁时接触的歌曲,往往能奠定未来的音乐品味基础。进入成年乃至中年后,人们的音乐选择只是在强化或减弱青春期形成的既有偏好,而这种偏好很难被真正撼动。

实际上,早在上世纪80年代,英国教育心理学者David Hargreaves提出的“开放听觉”(Open-earedness)理论便揭示,未成年人通常更积极地探索不同音乐风格,而这种“探索欲”是对文化身份的主动建构。正因青少年时期处于"开放听觉"的敏感阶段,此时接触的音乐往往沉淀为代际文化认同的重要“锚点”。而流媒体平台Deezer的调查则进一步表明,人们的音乐品味在31岁时基本完成固化。

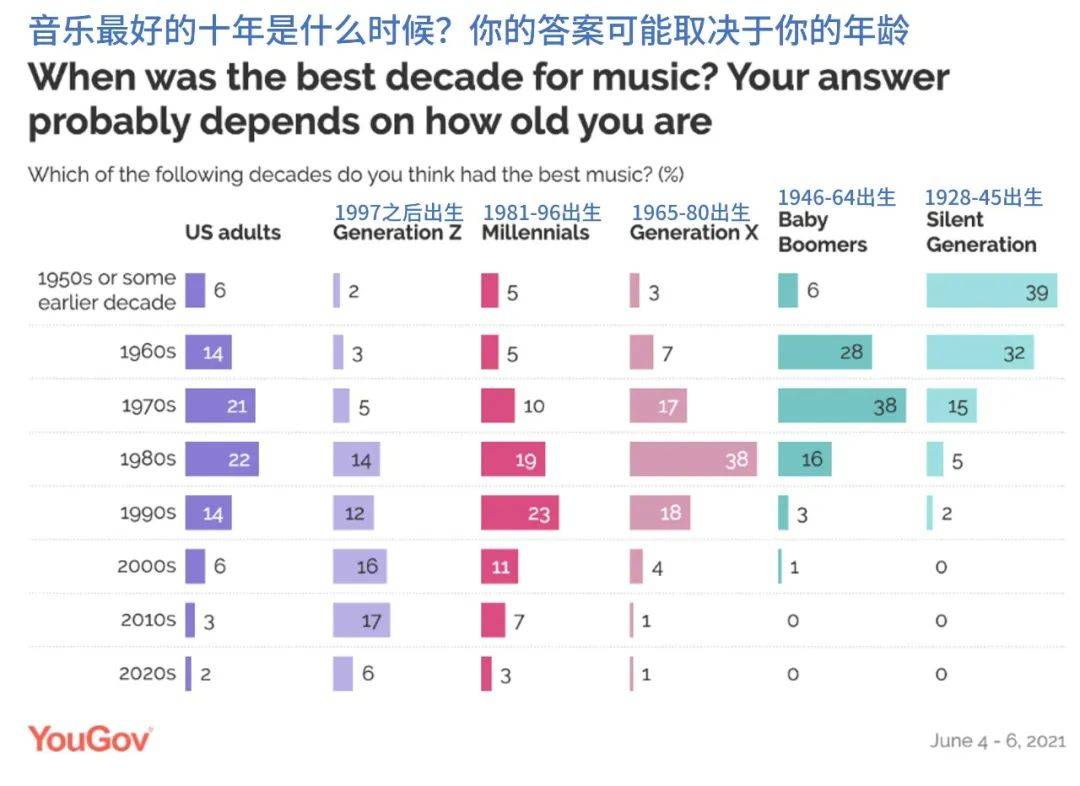

YouGov的调研数据更是为此提供了生动佐证,当被问及音乐审美偏好时,越是年长的受访者,越倾向于认为"我那个年代的音乐更好"。这种深植于代际之间的认知差异就像年轮一样,清晰地划分出不同世代的听觉疆域。

此外,切歌频次和音乐探索欲望的减退,与不同人生阶段的社交需求变迁也有着深刻关联。

资深音乐记者Henry Chandonnet曾指出:“对于Z世代而言,音乐本身就能成为他们的社交媒体。”青少年时期,频繁切歌的音乐探索无疑是“积累社交资本”的重要仪式。无论是短视频的爆款单曲,还是音乐APP上的榜单话题,青少年通过不断更新音乐谈资来寻求认同感。

流媒体平台的产品逻辑印证了这一趋势,Spotify产品总监Natasa Soltic提到,年轻用户分享的内容已从播放列表扩展为冷门歌曲评分、听歌统计乃至趣味榜单等,而这些都成为彰显个性的数字纹身。

在注意力经济的制约下,这种社交化的音乐消费自带筛选机制:用户日均接触数百首歌曲,但90%的试听会在前30秒内被跳过。看似低效的探索过程,却实现了社交的核心步骤——借助音乐分享完成信息交换,而对音乐本身的喜恶判断反而退居其次。

随着年龄增长,人们的社交圈层逐渐稳定,音乐的社交属性从“资本积累”转变为“心灵共鸣”——老歌循环逐渐取代新鲜探索,拥有共同音乐兴趣的人更容易聚集形成社交网络。

不可否认,中老年人因情怀反复循环经典歌曲,激活平台算法,成为了推动老歌翻红的重要力量。例如前段时间,刀郎在沉寂许久之后重回大众视野,之所以能迅速实现跨代际传播,中老年群体长期循环播放的作用不容忽视。

年轻时,音乐是冒险的船票,切歌是探索未知的地图;年长后,音乐是避风的港湾,熟悉的歌曲宛如直达内心的快捷键。

音乐平台卡在“代沟”里?

当众多流媒体平台试图用统一算法弥合代际鸿沟时,数据却撕开了一道深刻的认知裂缝——音乐消费的代际差异,本质上是对时空感知的两种不同维度。青少年用户以秒为刻度丈量音乐价值,中老年用户则以年为单位沉淀情感浓度。

根据数据分析师Paul Lamere的研究,以Spotify为例,倘若用户选择跳过歌曲,在前5秒内切歌的可能性为24.14%,前10秒内为28.97%,前30秒为35.05%。由图表可以更直观看出,针对不喜欢的歌曲,用户大概率会在前5秒内切歌。

这种"五秒审判"现象折射出当代年轻人的音乐消费特征:他们像经验丰富的矿石勘探者,仅凭前奏的吉他和弦或鼓点节奏,瞬间判断是否值得投入注意力。如今的爆款热歌制作也是在迎合这种"闪电筛选"机制,通过强化前奏记忆点、缩短情绪铺垫时长来适配年轻人的神经反射速度,并通过标志性电子音效,短时间完成听觉突袭。

相比之下,给中老年用户推歌更像是“持久战”,常常需要不下数百次渗透。对他们而言,音乐消费更像是陈年普洱的品鉴过程。此外,中老年用户在工作、家务、助眠等场景中听到不喜欢的歌曲时,有时更倾向于调低音量而非直接切歌,这种"温和拒绝"折射出他们对流媒体的宽容。

正如Daniel Parris总结,随着人的年龄增长,音乐起初是探索文化身份的手段,后来成为通勤和工作中的“精神屏障”,最终回归到最纯粹的情感娱乐目的。

当00后用切歌速度丈量世界的新鲜度,70后以循环次数封印记忆的温度,流媒体平台已然成为代际认知交锋的沙场。真正的破局之道,不在于用算法抹平差异,而是让不同世代的音乐叙事,都能在数字穹顶下找到专属的和弦。

毕竟,那些被跳过的前奏与被反复循环的副歌,共同构成了人类情感光谱中最真实的年轮印记。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号