(图片unsplash)

“DeepSeek热潮对AI行业有促进作用。春节前,我联系了一位顶尖科学家,我要推荐他使用通义大模型,当时他说对我们用处不大,但春节之后,他马上就联系我,说过来和我们深入合作,因为他看到AI大模型在科学研究方向有非常大的潜力。”

2月19日举行的世界互联网大会“人工智能赋能科学研究”(AI For Science)研讨会上,阿里巴巴集团副总裁、大数据和智能实验室负责人叶杰平表示,相比20年前、10年前、甚至5年前,现在 AI 大模型在整个科研流程方面都可以发挥非常大的价值。

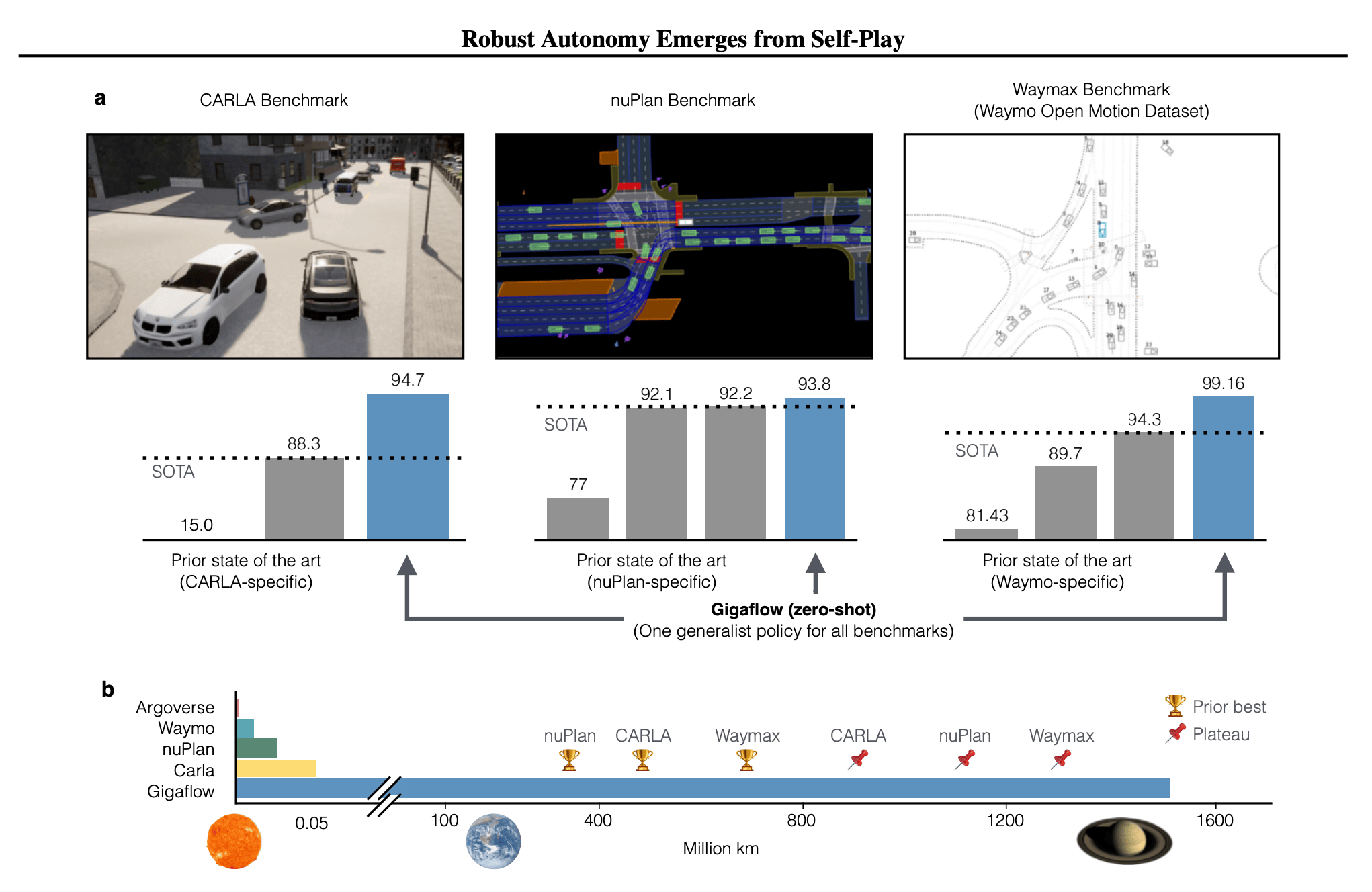

事实上,2025年开年,AI 正在加速接管数字世界,改变物理世界,深刻影响新一轮产业创新能力和竞争格局。同时,随着三位计算机科学家获2024年诺贝尔奖,让“AI4S”(AI for Science,科学智能)逐步成为一种基本科研方法,利用 AI 技术打通各个学科的壁垒,解决复杂科研问题,让 AI 在芯片设计、生物医药、材料能源、天文气象、自动驾驶等一系列科研领域发挥重要作用。

2024年英伟达GTC大会上,全球最大科技巨头英伟达的创始人、CEO黄仁勋(Jensen Huang)坚定认为,AI4S是 AI 领域的三个关键方向之一。

那么,随着新一轮DeepSeek热潮影响下,生成式 AI 技术如何加速科学研究进程?

19日会议上,世界互联网大会人工智能专业委员会首席主任委员、中国工程院院士、之江实验室主任王坚表示,科学研究的第一、第二范式都已经在科研中广泛验证,第三范式在科研领域还从未得到验证,尽管影响广泛,但对各个学科的影响不够深;而第四范式由数据驱动但在科研中还从未形成,第五范式还未有共识。而生成式AI不属于传统科研范式的任何一种。

所谓科学研究的“四个范式”是由图灵奖得主吉姆·格雷(Jim Gray)在2007年提出。他认为,人类科学的发展分为四种范式:第一范式是以纪录和描述自然现象的实验科学;第二范式是用模型归纳、总结现象的理论科学;第三范式是由科学计算机带来的计算科学;而随着大数据时代的到来,科学研究依赖大数据分析,即第四范式。

“到底今天我们处在什么阶段,我觉得还是仁者见仁,智者见智的时候。”王坚称。

在这场30分钟的演讲中,王坚指出,大众对于科学研究还停留在“传统”阶段,存在固化现象,如今,生成式AI本质是数据、模型、计算在互联网基础上的结合,互联网已经变成我们不可分割的一部分,因此,AI4S的未来应该是“开放科学”。

他认为,传统软件时代开放仅仅意味着软件源代码的开放,而AI大模型时代,模型权重、数据集、方法论、源代码都是资源,因此他认为大模型时代的开源(Open source)实际上是资源开放(Open resource),指所有科研资源的开放。

王坚进一步表示,尽管 AI 远未到真正解决科学问题的时刻,但AI可以打通各个学科的壁垒,具有颠覆基础科研的潜力。“AI不是一次工具的革命,而是一次科学革命的工具。”

“其实这个时代在发生变化。我相信,最后是每个人的创造,决定了他能不能出最好的科研成果,而不是简单的拥有一些别人拥有不到的科研资源,而能够出更好的成绩。如果我们能够把这样(AI For Science)技术用好,让人类可以把真正的科技创新资源开放,这也是其意义和价值所在。”王坚在演讲结尾表示。

同场活动上,多位专家指出,AI 归根结底需要作为一种工具,用来增强人类科学家的研究能力,而非替代人类开展研究工作,所以人类科学家应当掌握使用AI的能力。此外,加强“AI4S”领域的国际合作,特别是在共同解决模型的透明度、可解释性等问题上,国际间的协同合作尤为必要。

“现在所有的科研领域都应该用AI过一遍,”清华大学教授、人工智能研究院常务副院长孙茂松表示,AI可以发现某个领域内最重要、根源性的问题,如果这些领域有高质量的数据,则AI大概率能给出答案。

深势科技创始人兼CEO孙伟杰表示,如今在AI4S时代下,AI可以帮大家更好地处理文献数据,帮助我们整理知识,可以大幅提升计算模拟精度效率,提升实验室效率。因此,基于AI4S带来的工程体系变化,毫无疑问,学校里的科研和教学将会发生很大的改变。未来,AI4S将会改变科研生产关系,从而将走向下一个AI4S时代。

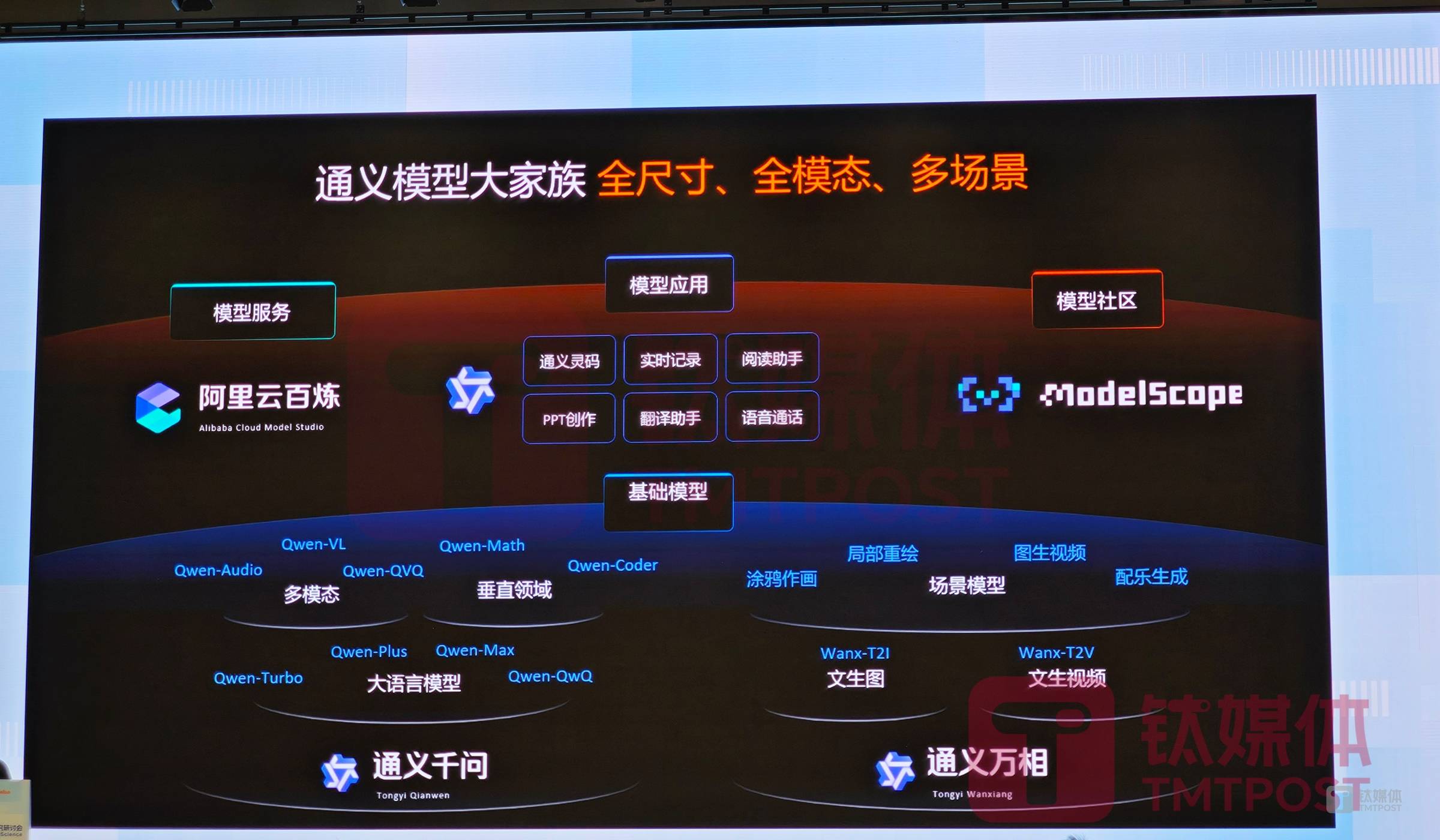

叶杰平在演讲中指出,阿里云发挥“云+AI"技术优势,在AI4S领域走在全国前列,目前已服务中科院国家天文台、FAST望远镜数据上云、中山大学RNA病毒发现、复旦大学科研智算平台等多个重大科研项目。

展望未来,叶杰平强调,预计如果AI模型能力持续提升,科学家做科研的方式会发生深刻的变革,阿里云将持续推进世界领先的大模型和AI4S系统。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号