2018年4月16日,美国商务部下令禁止美国企业向中兴通讯出售任何电子技术或元件。一纸禁令让中兴通讯命悬一线,引发国内舆论对芯片与自主创新问题的高度关注。

几天之后,格力电器董事长董明珠宣布暂停分红,将资金投入到“造芯”计划。一石激起千层浪,宣布消息的次日,格力股价暴跌8.97%,市值蒸发270亿元。市场以脚投票,质疑声如潮:“空调企业造芯片?天方夜谭!”

芯片产业是一个技术密集型、资金密集型的产业,研发周期长、失败风险高,格力作为一家传统家电企业,并无造芯经验,砸巨资投入其中,无疑是一场巨大的冒险。

对于外界的质疑,董明珠的回答掷地有声:“哪怕投资500亿,格力也要把芯片研究成功。解决卡脖子问题,比利润更重要!”

六年后的2024年,格力宣布第三代碳化硅芯片工厂投产。

头悬的宝剑与董明珠的觉醒

如果说科技是全球经济的一顶皇冠,而芯片无疑是皇冠上最耀眼的明珠。芯片是现代制造业的核心部件,从智能手机到家用电器,从汽车到工业设备,芯片无处不在。

虽然中国是全球最大的芯片消费国,每年进口芯片的金额超过3000亿美元,甚至超过了石油进口额,但芯片的自给率不到20%,高端芯片几乎依赖进口。英特尔、英伟达、高通等美国企业掌握着高端芯片的话语权,左右着全球芯片产业的走向,一旦国际形势发生变化,中国相关产业就会陷入“卡脖子”的困境。这种依赖不仅让中国企业付出了高昂的成本,更让中国工业暴露在巨大的风险之中。

长期以来,格力深刻地意识到,核心技术不是买来的,唯有自主研发、掌握核心技术,才能不被他人掣肘。格力空调凭借卓越的品质和性能,赢得了广大消费者的信赖,随着空调智能化程度越来越高,格力对芯片的需求日益增长。作为空调行业的龙头企业,格力电器每年进口芯片的价值高达5亿美元,不仅成本高昂,而且供应商存在诸多不确定性。

格力空调的主控芯片主要依赖美国、日本和欧洲的供应商,一旦供应链中断,格力的生产线将面临瘫痪。

对格力来说,芯片如同头顶上悬挂的达摩克利斯之剑,随时都有可能掉下来。在一次内部会议上,董明珠直言:“没有芯片,空调做得再好也是废铁。”她意识到,格力虽然在全球空调市场占据领先地位,但在核心技术领域依然受制于人。

格力的芯片隐痛折射出中国制造的集体困境:一方面,中国企业在规模和市场占有率上取得了巨大的成功;另一方面,在核心技术领域,尤其在芯片、操作系统等“硬科技”领域,依然处于追赶阶段。这种“大而不强”的局面,成为中国制造迈向高端化的最大障碍。

中兴事件后,董明珠快速行动,短短几天就做好了战略部署。彼时的格力,在芯片领域既无技术积累,也无产业链经验,其唯一的“筹码”是需求——每年数千万空调的芯片消耗量。这一需求虽然庞大,但主要集中在中低端芯片领域,如空调主控芯片、功率半导体等。

市场对格力造芯的质疑声不绝于耳:“家电企业能造出什么芯片?不过是低端替代品。”对于这种质疑,董明珠的回应颇为务实:“家电芯片占进口量的80%,先解决有无,再谈高低。”这既是对现实的妥协,也是对未来的布局。

理性地看,格力要自研高端芯片,的确困难重重。芯片市场早已巨头林立,建立了极高的专利壁垒,要想打破这一局面,何其难也。

面对这一现实,格力并没有好高骛远,而是选择贴地飞行。高端芯片的研发制造并非一朝一夕之功,需要经过从0到1、从低端到高端的完整阶段。

在初期阶段,格力聚焦家电芯片,如32位MCU、功率半导体等,这类芯片技术门槛相对较低,市场需求稳定,且与格力主业高度协同。在低端芯片领域站稳脚跟后,格力开始向中高端领域进军。2024年,其碳化硅芯片工厂投产,标志着格力实现了从设计向制造的全链条闭环,开始向中高端芯片发起了冲锋的号角。

对董明珠来说,造芯不是有钱任性的冒险,而是未雨绸缪的战略布局。掌握核心技术是企业发展的根本,只有拥有自主研发的芯片,才能在未来的市场竞争占据主动地位。更何况,经过多年的积累,格力在家电领域沉淀雄厚的技术实力与资金储备,拥有一支高素质研发团队,这些为格力进军芯片奠定了良好的基础。此外,国家对于芯片产业的高度重视和大力扶持,为格力造芯创造良好的条件。格力造芯既是企业自身的必然选择,也回应了时代的呼唤。

规模效应:格力造芯的底气

1950年代末,人类正式进入晶体管和集成电路时代,无数的新兴公司投身其中。经过数十年的兴衰沉浮,强者恒强的马太效应在芯片行业越发明显。

上个世纪80年代,由微软、英特尔组成的WinTel联盟横扫千军,由此形成了一个芯片行业的定律:出货量决定生死。即是,如果没有足够的出货量,无法承载巨额的研发费用;没有研发费用做支撑,就无法抓住下一轮的技术迭代。正所谓一步慢,步步慢。没有规模效应做支撑,再先进的制程也难有大作为,即便像苹果这样的巨头也不例外。

虽然芯片价格不高,但前期固定资产与生产线的投入却要数十亿,制造、销售的芯片越多,分摊在每一枚芯片上的成本才越低。很多人认为芯片行业卷的是技术,但最终起决定作用的是规模。数十年来,苹果一直与芯片行业的“规模效应”相抗衡,但并没有成功。如果新的芯片玩家没有意识到这一规律,很容易栽一个大跟头。

芯片制造出来是第一步,关键在于卖出去。在消费电子市场,芯片是最重要的电子元器件之一,哪怕出现微小的纰漏,都有可能陷入万劫不复的境地。因此,对于造芯者来说,找到敢于尝鲜的小白鼠客户非常重要,但这样的客户打着灯笼也难以找到。最笨但也是最有效的方法,便是让自己先用起来,再带动客户用。

格力造芯之所以成功,在于它符合“规模效应”。“好空调、格力造”的理念深入人心,格力是全球公认的品质最好的空调品牌,自身就有庞大的芯片需求。如果格力的芯片能在自己的空调上跑通,且不出任何差池,那么就天然解决了外部客户的信任问题。造芯六年,格力出货的芯片量高达2亿颗。这足以让客户对格力芯片产生信赖感。

芯片设计涵盖计算机、半导体、数学等多类学科,要研发出先进制程的芯片,需要全球顶级的工程师团队。经过数十年的沉淀,格力的研发团队占比突破21%,高达1.7万人,其中相当比例的研发人员属于电子、半导体的专业人才。

芯片行业是一个资金密集型行业,固定资产投入动辄10亿美金起。格力手握大量的现金,仅2024年派发现金红利就高达55.22亿元。为了确保造芯成功,格力准备了500亿元。有殷实的家底做后盾,格力造芯之路走得更加踏实。

既有庞大的规模效应做支撑,又有雄厚的资金实力、强大的工程师队伍,与其说格力造芯是被逼应战,不如说是水到渠成。放眼望去,整个家电行业只有格力具备造芯的实力与底气。

两条腿走路:投资与自研

格力造芯的梦想很大,但每一步都走得很坚实。芯片研发是一个极其复杂的系统工程,涉及到多个学科领域和众多技术环节。从芯片的设计、制造到封装测试,每一个环节都需要高度的技术精度和严格的质量控制。对于格力来说,要在短时间内掌握这些核心技术,无疑是一场巨大的挑战。

为了确保造芯成功,格力采取了两条路走路的策略:

第一条腿是投资现成的芯片工厂。从2018年开始,格力不断加大芯片产业链的投入力度:投资30亿元参与闻泰科技收购安世半导体,布局功率芯片;注资湖南国芯半导体,瞄准IGBT和碳化硅;认购三安光电20亿元定增,切入LED芯片。投资芯片产业链企业,为格力赢得了宝贵的时间窗口。

第二条腿是自建城池。2018年,格力正式成立珠海零边界集成电路公司,专攻工业级MCU、AIoT芯片。零边界是在格力通信技术研究院微电子所、功率半导体所的基础上创立的新公司,聚合了一大批顶尖的科学家和工程师。为了确保芯片研发的资金需求,格力在公司内部进行了战略调整,优化了资金配置,暂停了一些非核心业务的投资,将更多的资金集中到芯片研发项目上。

虽然格力为造芯上了双保险,但在落地过程中,仍旧困难重重。芯片设计需要使用专业的设计软件和工具,但大多被国外企业垄断,价格昂贵且技术封锁严格;芯片制造需要先进的制造设备和工艺,而这些设备和工艺的技术门槛极高,投资巨大。

芯片研发周期长、风险高,研发团队经常会遇到各种挫折和失败。焦虑与兴奋、失望与期待交织在一起,构成了格力芯片团队的新常态。经过日夜苦战,格力芯片终于取得了阶段性的成果。2019年,格力推出了首款自主研发的家电主控芯片,这给格力的芯片研发团队带来了极大的信心。从此,格力登上了通往半导体制高点的高速列车,一路风驰电掣。

如今,格力自主研发的芯片涵盖多个关键领域,其中,工业级32位MCU芯片、面向智慧家庭的EAI系列AIoT芯片、功率半导体芯片最具有代表性。

相比传统的MCU芯片,格力的工业级32位MCU芯片在性能上提升了30%以上,而功耗却降低了20%左右,具有极高的性价比;EAI系列AIoT芯片具备强大的人机交互(HMI)、智慧视觉、智能语音等功能,通过语音就能轻松控制家中的电器设备,室内无人时它会自动关闭不必要的电器,避免能源浪费;功率半导体芯片的导通电阻低、开关速度快,能根据室内温度的变化实时调整制冷或制热功率,有效降低空调的能耗。搭载格力自研芯片的空调,相比使用传统芯片的产品,耗电量降低了20%-30%,为用户节省了大量的电费支出。

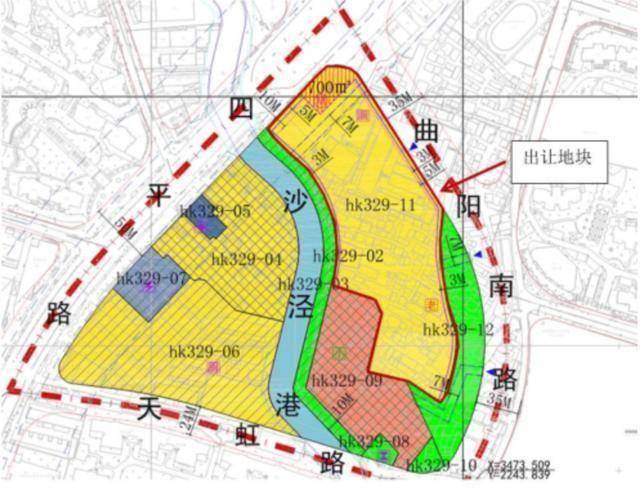

随着芯片研发的不断推进,格力对芯片生产的需求也日益迫切。2022年,格力电器正式启动了芯片工厂的建设项目,规划占地面积600亩。它的建设速度令人惊叹——仅用了10个月,厂房建设和设备移入就全部完成,且关键核心工艺国产化设备导入率超过70%,成为了全球第二座、亚洲第一座全自动化第三代半导体芯片制造工厂,同时也是全球首个导入全自动缺陷检测方案的碳化硅芯片制造工厂。更令人称道的是,在整个芯片研发和工厂建设过程中,格力没有拿国家一分钱,完全依靠自身的实力和资金进行投入。

在高度内卷的家电行业,太多的企业热衷于发起价格战,沉浸在零和竞争的游戏里无法自拔。他们既不愿意向上攀登,更不愿意啃科技的硬骨头。当惯了追随者的他们,早就将“敢为天下先”的精神抛在脑后。

某种程度上,格力造芯的故事,是中国制造业的缩影:既有破釜沉舟的勇气,也有技术短板的隐痛;既有供应链安全的焦虑,也有资本市场的质疑。董明珠的“执念”,最终能否让格力从“空调霸主”蜕变为“芯片新贵”?答案或许不重要。重要的是,这场战争本身,已成为中国制造迈向高端的时代注脚。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号