2月13日,复旦大学团队锂电池技术重大突破研究成果在《自然》(Nature)杂志发表,团队打破锂电池传统设计原则,通过AI和有机电化学的结合成功设计了一种锂载体分子,让废旧电池“打一针”就可无损修复,并将锂电池寿命提升1-2个数量级。

复旦大学介绍,目前,这款锂载体分子已通过初期实验验证,预计在电池总成本中占比不到10%,具备大规模商用潜力,可用于补锂、储能、光储一体化。该研究团队正在开展锂载体分子的宏量制备,并与国际顶尖电池企业合作,力争将技术转化为产品和商品。

而在产业界,多家电池公司及电池材料公司都已布局补锂剂研发与应用。比如,宁德时代、比亚迪、亿纬锂能均有补锂相关专利布局。

目前,储能技术路线已呈现出多元竞争格局,液流电池、压缩空气储能等凭借长寿命、长时储能、本征安全等优势逐步走向市场,但从装机规模看,锂电一骑绝尘,且欲图再增长时储能技术的光环(详情:锂电杀向4h,液流电池将被迫让出4h储能市场?)。如今,锂电又有了“续命针”,是否将打破同属电化学储能的液流电池的“护城河”?

1

锂电正瓦解液流电池核心优势?

一直以来,液流电池将本征安全、超长寿命、灵活性扩展等优势视为其崛起的“护城河”。如今,随着新能源渗透率的增加,电力系统对储能时长的要求也在不断提高。《锂电杀向4h,液流电池将被迫让出4h储能市场?》一文显示了4h储能在市场中的占比越来越高,而锂电池已大举杀入4h储能市场,正对液流电池带来越来越大的冲击。

在经济性方面,与“打针”后的锂电储能相比,无论是初装成本还是全生命周期度电成本,液流电池都将无法竞争。

在寿命方面,液流电池的使用寿命在20-25年,“打针”后的锂电池在充放电上万次后仍展现出接近出厂时的健康状态(96%容量),成本预计在电池总成本中占比不到10%,循环寿命从目前的500-2000次提升到超过12000-60000次,如果商用,若以每天两充两放、每年运行300天计算,理论使用寿命可达100年。

相较而言,液流电池只剩下本征安全这一优势。当然,以上还只是理论,“打针”后的锂电池到底性能如何,还要看商用实践验证。

2

锂电池“打针”并非那么简单

复旦大学发布的内容显示,本次研究相关的验证实验都是在真实电池器件而非模型上完成,以此充分暴露可能的问题并予以解决,从而推动下一步的产业转化。

但是,给锂电池“打针”并非那么简单。

“锂电打针”技术出现以后,在社交媒体上引发了对“打针”方式的讨论。比如“储能系统集成度越来越高,如何给单个电芯进行补充?”“怎么打?钻孔?如果是陈列模组电池怎么办?”

在讨论中有网友提到“在电芯壳上预留单向注射孔”,而团队某成员也在回复中表示,或许可以通过原有电池中本身的气孔进行注入,也正在和产业界讨论预留孔的工艺,同时正在开发新的分子,或许可以将分子预埋在电池中,需要的时候再释放。

但,无论是哪种工艺,该技术想要从实验室走向市场,迈向产业化发展的道路,都不是一件易事。

3

液流电池如何利用AI守卫护城河

储能市场正在呈现“多维技术共存、动态优势迭代”的格局,锂电“续命针”研发成果取得突破以外,其在研发过程中采用AI技术亦是值得关注的内容。

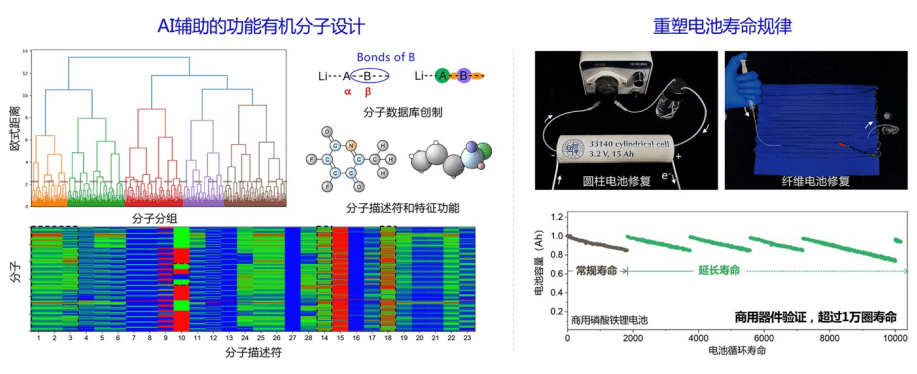

图源:复旦大学

据悉,在“续命针”研究过程中,结合AI和有机电化学,将分子结构和性质数字化,通过引入有机化学、电化学、材料工程技术方面的大量关联性质,构建数据库,利用非监督机器学习,进行分子推荐和预测,才获得了之前从未被报道过的锂载体分子——三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li),这一过程经历了4年,被称为“AI for Science”理念的典型应用。

2025年开年,随着AI大模型DeepSeek的上线,再次引发了各界对人工智能的关注和热议。与AI结合正成为众多领域技术突破与产业升级的关键路径,对液流电池储能而言,在寻求降本提效的过程中,无论是电堆设计、材料优化、系统运行等方面,如何加速与AI的结合,推动技术的优化升级,守卫“护城河”?

1.电解液的开发

AI可通过分子动力学模拟和机器学习算法,提高液流电池电解液开发的效率。比如,在电解液开发中,结合AI模型优化杂质分离流程,提升电解液纯度;借助AI技术快速筛选电解液成分的最优配比,提高电池的能量密度,开发高性能纳米材料增强电极活性,延长使用寿命。

2.电堆结构的智能优化

液流电池中,离子交换膜的性能直接影响电池效率,AI可通过预测材料孔隙率、离子传导率等参数,辅助开发高导电、低成本的膜材料,进一步降低材料成本。同时,可借助AI辅助电堆流畅的设计(如流程更短、结构更薄),进一步提升电堆的功率密度。在《人工智能在长时液流电池储能中的应用:性能优化和大模型》研究一文中提到,研究团队提出将计算机模拟与数据驱动的AI技术相结合,建立了具备高度可解释性的多物理场驱动模型,并通过机器学习辅助分析与优化液流电池设计。团队还开发了一个专门针对液流电池领域的大语言模型FlowBD,有效提升了信息处理效率和准确性。

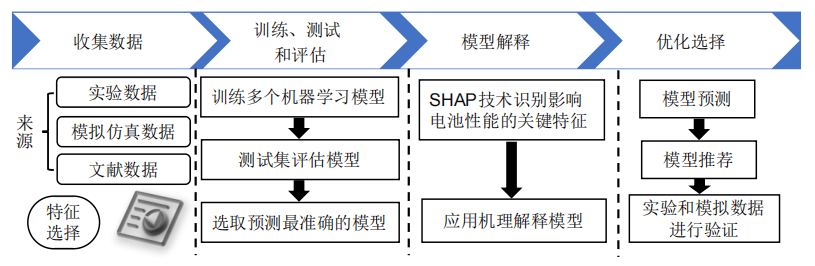

▲机器学习通用流程

图源:《人工智能在长时液流电池储能中的应用:性能优化和大模型》

3.AI赋能智慧运维

液流电池的充放电效率受温度、电解液流速等因素影响显著。利用AI技术建立系统管理平台,可实时监测电池状态,通过AI算法建立预测退化模型和动态调整泵速、电流密度等参数,优化电池性能并延长电池寿命。

在储能应用场景中,利用AI整合液流电池与其他储能技术(如锂电池、压缩空气)的运行数据,构建多目标优化模型。例如,山东“云储能”试点项目通过AI平台实现储能与新能源的协同调度,进一步降低弃风弃光率,并提升电网调峰响应速度。同时,AI还可模拟不同电价政策下的储能收益,为储能的容量配置提供经济性决策支持。

此外,AI技术能够强化系统故障,做好预防性维护。AI通过分析历史运行数据(如电压波动、电解液流速异常),可提前预警电堆渗漏、泵机故障等问题。例如,上海电气确立了“AI for engineering”的主攻方向,将机理模型与算法进行融合训练,用于产品状态监测、诊断等,提升运维服务效能;同时引入智能图像识别技术,辅助检测产品表面缺陷、探伤等,推进大模型赋能管理效率提升。

4.AI支持的智能制造与运维管理

液流电池的电堆组装和电解液灌装高度依赖精密工艺。AI结合机器视觉和自动化控制系统,可实时检测电极涂覆均匀性、隔膜焊接精度等关键指标。此外,AI算法优化电解液库存管理,减少原材料浪费,进一步压缩成本。比如,浙江星辰新能的“星G智造基地”、新兴铸管建设的全钒液流电池自动化生产线、纬景储能珠海“超G工厂”等。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号