前言:

“我们不能仅把人视作“消费者”,而必须从生活的整体逻辑去看待“人”。”

在三浦展设想中,第四消费时代的主体既不是企业也不是消费者,而是普通市民。当他在《孤独社会》中预言“共享与区域化将成为对抗原子化生存的解药”时,无印良品正悄然将东京街头的“MUJI 500”小店复制到中国社区。

近日,这家以“无品牌”为信仰的日企宣布了一项决策——在中国开设百平方米级低价小店,70%商品定价23元以下,避开核心商圈,直面名创优品、NOME的围剿。

这不仅是商业策略的转身,更暗合了一场全球性的消费伦理迁徙:在老龄化与少子化交织的孤独浪潮中,人们不再需要“被仰望”的品牌符号,而是渴望触手可及的温暖。无印良品试图以“巨擘微营”的模式,完成从“中产符号”到“生活伴侣”的蜕变。

第一部分:品牌“抬咖”:从“性价比”到“高级感”

在中国消费者的集体记忆中,无印良品是商业中心里的一座“生活美学殿堂”:千平方米的极简空间、木质调香氛、标价百元的亚麻衬衫与千元的懒人沙发,共同构筑了中产阶级的“精神栖居地”。

2005年,无印良品进入中国时,正值中国经济高速增长期(年均GDP增速超10%),中产阶级规模快速膨胀,消费市场呈现“品牌真空”状态。彼时,国内零售业尚未形成成熟的供应链体系,电商渗透率不足5%,消费者对“生活美学”的认知几乎空白。无印良品凭借日式极简设计和标准化门店体验,迅速填补了这一空白。其策略包含三重升级:

一是门店模式。选择一线城市核心商圈开设千平方米级旗舰店,原木色系、留白空间与场景化陈列(如模拟居家场景的床品展示区),不仅是品牌形象的放大器,更成为中产阶级的“精神橱窗”。

二是价格定位。在中国市场实行“轻奢定价”,同一商品价格比日本高25%-30%,甚至部分商品溢价达2倍。例如,一款日本售价7.5元人民币的文具,在中国标价15元。

三是强化品牌叙事。通过原研哉等设计师的哲学背书,将商品包装为“生活方式的解决方案”,而非单纯消费品。例如,其麻布袋被赋予“环保理念”,售价高达298元,却因“无印良品自由”成为中产身份象征。

这一阶段,无印良品在社交媒体(如小红书)上引发现象级传播。用户晒出“无印风”家居布置、分享“MUJI必买清单”,甚至衍生出“猜价格”的社交游戏——消费者以调侃高价商品为乐,却无形中强化了品牌的高端认知。

然而,无印良品在日本的崛起是经济低迷下的“反品牌化”实践。

“大繁之后必是大简”。

伴随着上世纪80年代日本经济泡沫破裂,无印良品诞生。其核心理念是“以合理价格提供优质商品”,通过简化包装、剔除品牌溢价,满足消费者对实用性与性价比的需求。这一策略与三浦展提出的“第四消费时代”高度契合——经济停滞下,人们从追求物质丰裕转向注重生活本质与共享价值。

彼时的日本社会,老龄化加剧、消费群体萎缩,消费者对“无品牌”商品的接受度显著提升,无印良品凭借“无商标、无广告语”的设计哲学迅速崛起,成为日本国民的“生活必需品供应商”。其创始人堤清二曾提出:“设计的原点不是产品,而是人。”这一理念被设计总监原研哉进一步阐释为“创造用着顺手的东西,营造良好的生活环境”,最终导向“生活的喜悦”。

无印良品通过SPA模式(自有品牌专业零售),整合商品策划、生产与零售全链条,直接控制成本与品质,实现“价低质优”的承诺。例如,早期产品如再生纸笔记本、棉麻衣物等,均以天然材料与极简设计为核心,定价仅为同类品牌商品的60%-70%。

该模式通过垂直整合供应链,实现从商品企划、设计、生产到零售的全流程控制,彻底剔除中间环节的溢价。《零售圈》将其运作逻辑分解为三部分,1.设计主导:商品开发以“生活场景需求”为原点,而非市场趋势。例如,针对日本老龄化社会推出易穿脱衣物,或为中国市场开发小型化家具以适应单身经济。2.成本控制:通过大规模采购原材料、自建工厂与合作代工,降低生产成本。例如,供应链覆盖全球,确保低价与品质平衡。3.库存管理:采用“少量多批次”生产策略,减少滞销风险。

第二部分:时代变了:“刷子”不够用了

然而20年间,中国市场已今非昔比。

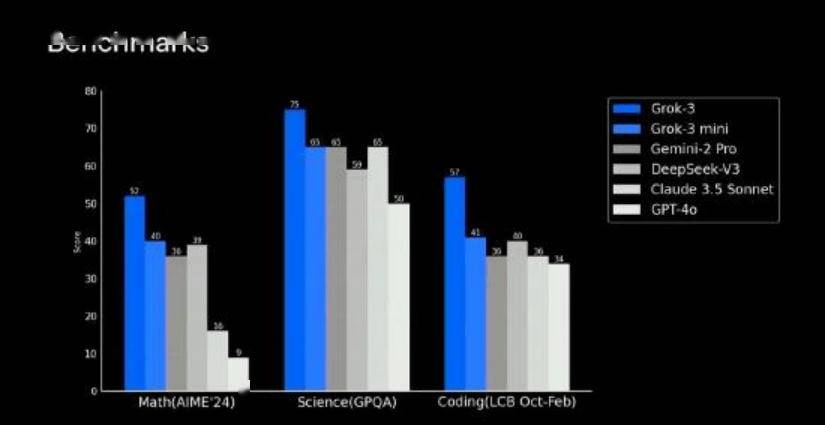

首先大环境变了。经济增速逐步放缓,消费复苏呈现“K型分化”——高端消费坚挺,大众消费更趋理性。麦肯锡数据显示,2024年超60%消费者将“性价比”列为购物首要考量,较2019年提升23个百分点。

其次人变了,代际消费逻辑重构。Z世代成为消费主力,其偏好从“品牌符号”转向“实用主义”。QuestMobile报告指出,2024年小红书“平替”关键词搜索量同比增长210%,名创优品、网易严选等本土品牌通过“设计+低价”策略快速占领心智。

货也变了,供应链与渠道革命后,中国制造业已形成“柔性供应链”能力。名创优品可实现7天上新周期,1688平台“无印同款”商品价格仅为原版1/5。同时,直播电商、社区团购等新渠道分流线下客流,艾瑞咨询《2024中国直播电商行业研究报告》预测,2025年直播电商占社零总额比例将突破 20%,无印良品2024年线上销售远低于行业平均水平。

曾经风光无两的各消费品牌不得不面对红利期到红海期的转变。过去的“两把刷子”似乎不够用了。

一是大店模式带来的成本压力。无印良品在中国90%门店位于核心商圈,平均面积800-1000平方米,租金成本大。世邦魏理仕(CBRE)2024年一季度数据显示,北京、上海核心商圈空置率14%-16%,非核心区域达18%,业主对租金议价能力下降。与之对比,名创优品采用“小店高密”策略,租金成本占比仅8%。

二是产品迭代滞后与定位偏差。无印良品SPA模式虽能控制成本,却导致产品开发周期长达12-18个月。其畅销品如超声波香薰机、懒人沙发等已十年未重大升级,而本土品牌通过“微创新+快速迭代”抢占市场。例如,网易严选推出的“可折叠懒人沙发”价格仅为无印良品的60%,且支持30天无理由退换。更关键的是,无印良品在中国仍坚持“全品类战略”,高价家具(占营收25%)与单身经济需求严重错配——中国独居人口超1.2亿,但64%的租房者倾向购买低价、可拆卸家具。(贝壳研究院《新独居时代报告》)

三是品牌溢价根基瓦解。无印良品曾通过“高价=高质”的认知建立壁垒,但2019年“致癌天然水”、2022年“麻布袋溢价门”等质量争议,破坏了消费者信任防线。2024年调查显示,仅28%消费者认为无印良品“物有所值”,较2015年下降42个百分点。与此同时,本土品牌通过“反向品牌化”策略解构其溢价逻辑:名创优品与故宫联名推出“国风文具”,价格仅为无印良品同类产品的1/3,却凭借文化附加值实现销量爆发。

2014-2018年间,无印良品连续11次降价,但仍难抵消“智商税”质疑。“百花齐放”下,无印良品渐渐“失语”。

与此同时,其日本本土市场也在发生变化。

商业地产降温,向小型化转变。近日,日本购物中心协会透露,2025年日本新增购物中心仅16家,较2024年减少60%,其中70%面积不足1万平方米。传统百货巨头如伊势丹、高岛屋加速关店,而永旺旗下社区型超市“My Basket”门店数突破2000家。

协会副会长大林修表示,市场正涌现出更多小型、社区化的商业设施,这些新业态或已超出传统购物中心的范畴。

无印良品的本土反应敏捷很多。其“MUJI 500”门店通过“三低策略”(低价格、低频耗品、低面积)重构竞争力,70%商品定价低于500日元(约23元人民币),SKU精简至标准店的30%,选址转向火车站、住宅区等高人流但低租金区域。2024年,“MUJI 500”单店坪效同比提升18%,验证了小型化模式的有效性。

第三部分:巨擘微营:品牌的“小”时代

“在人口下降、超老龄化、超少子化、个人化(孤独化)等趋势之中,人们应该会更加重视更小规模的、本地化的、区域化的东西。”三浦展在《孤独社会》中写到。

近年来,国际品牌在中国市场的小型化转型已成显学。无论是零售巨头还是餐饮连锁,均通过压缩门店面积、调整商品结构、下沉社区场景,重构竞争力。

商超领域,家乐福推出社区便利店“Easy Carrefour”,面积约300平方米,SKU精简至标准店的30%。麦德龙的“合麦家”则瞄准办公区与社区,主打小型仓储式会员店,面积控制在500平方米以内。餐饮行业,肯德基、必胜客推出“卫星店”“Mini店”模式,面积仅为传统店的1/3,聚焦外卖与自提场景。百胜中国首席执行官屈翠容曾说:“今后我们将持续推进门店网络扩张,并将专注于小店模式。”

母婴品牌阿卡佳,10年间(2010-2020)单店平均面积不断减少,通过增开小型店覆盖社区需求,同时优化SKU组合(如增加高毛利婴儿护理用品),实现总销售额增长12%。

在国内,凭借小店模式,曾为“平替”的名创优品实现了“突围”。200-300平方米门店内,SKU控制在3000个以内,通过“711法则”每月推出新品达 500+ ,2024年门店数突破4000家。

《零售圈》认为,大店依赖空间叙事与场景体验,而小店通过精准定位与高效运营,实现“小面积、高周转、低风险”。从“大店”到“小店”,并非简单面积拆分,而是不同的底层逻辑。产品上需精简SKU、聚焦高频刚需品类,运营上需实现低库存、快速补货与迭代。此外,小店需依赖更灵活的供应链体系。

无印良品的转身,对于社区小店是否构成冲击?零售行业专家荆总认为,其本质是渠道的下沉,同时发挥供应链和自有品牌优势离老百姓更近一些。名创优品、全棉时代下沉更深,但由于主要的品类差异,构成的冲击不大。

此外,于习惯了高举高打的品牌而言,还要面对品牌调性稀释风险,考虑如何在低价场景中维持美学统一性。当“大”品牌拥抱“小”模式,《零售圈》认为另一个核心命题在于如何在下沉与调性间找到平衡点。

一方面,品牌需“做减法”:压缩物理空间,但放大核心价值。例如,无印良品通过“MUJI 500”延续“反品牌化”理念,以低价商品传递生活哲学;百胜中国以小店为载体,将“便捷餐饮”升维为“社区生活节点”。

另一方面,品牌需“做乘法”:通过数字化与供应链创新,将规模优势转化为小微场景的精准触达。正如保乐力加(中国)品牌总监杨静怡所言:“好品牌是既能浮上海面,也能沉入海底的鲸。”

未来,品牌的小型化不仅是物理空间的收缩,更是商业逻辑的重构——从“以场为核心”转向“以人为原点”,在社区化、高频化、碎片化的新消费图景中,重新定义“大”与“小”的辩证关系。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号