文|商业范儿

中银消费金融作为中国银行旗下的持牌消费金融公司,曾凭借强大的股东背景和先发优势,在消费金融领域占据重要地位。然而,近年来其经营状况急转直下,2024年上半年更是出现了首次中期亏损,成为同期公布业绩的消费金融公司中唯一亏损的企业。

与此同时,中银消费金融的管理层在2024年经历了大幅变动,但新领导团队的上任并未能立即扭转公司不利局面,反而凸显了发展道路上的多重困境。

加之在2024年因多项合规漏洞,其被监管进行了两次大额处罚。这一局面不禁令人心生疑问:中银消费金融究竟怎么了?

合规漏洞频现

2024年,中银消费金融的合规问题集中爆发,不仅两次受到监管处罚,成为年内受罚次数最多的消费金融公司,还因催收乱象和消费者权益保护缺失等问题饱受诟病。

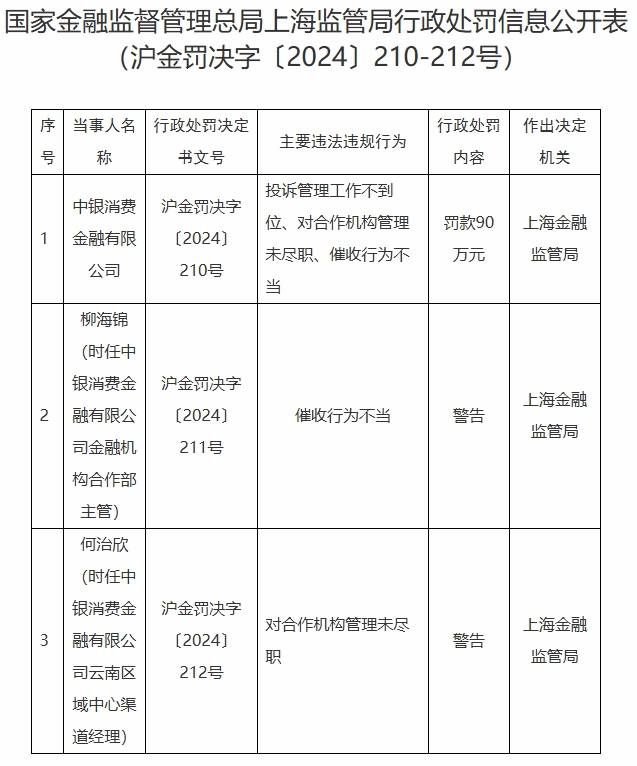

去年12月25日,中银消费金融因“投诉管理不到位”、“合作机构管理失职”及“催收行为不当”三项违规,被监管部门处以90万元罚款,两名相关责任人同时受到警告处分。

值得注意的是,这并不是2024年中银消费金融第一次被处罚。此前的2024年7月10日,该公司就因“员工行为管理严重违反审慎经营规则”,被罚款50万元。时任重庆区域中心职员万意因负有直接责任,被禁止从事银行业工作五年。

这些处罚背后反映出中银消费金融在内控管理上的严重不足,暴露出在多个关键领域的运营短板。

投诉管理不到位显示出中银消费金融对消费者反馈的忽视和处理机制的不完善。消费者投诉是公司发现自身问题的重要渠道,但中银消费金融却未能妥善管理投诉,导致问题不断积累,最终被监管处罚。这不仅损害了消费者权益,也反映出公司在客户关系管理上的严重不足。

对合作机构管理未尽职暴露出中银消费金融在业务拓展过程中的盲目性。在与合作机构的合作中,其未能充分履行尽职调查和监督义务,使得合作机构的行为失控,不仅给公司带来了严重的合规风险,也反映出业务流程管理上的漏洞。

此外,中银消费金融在催收环节的乱象丛生,是其合规管理漏洞的又一重要体现。例如,黑猫投诉平台的数据显示,截至2025年2月18日,中银消费金融旗下的“新易贷”产品累计投诉量达到3570起,投诉主要集中在“暴力催收”、“高额利息”和“不透明合同条款”等方面。此外,中银消费金融还被曝出在催收过程中存在骚扰借款人亲友、泄露个人信息等问题。

中银消费金融的催收乱象和消费者权益保护缺失的行为,不仅引发了消费者的强烈不满,也为其带来了法律风险。近年来,中银消费金融因“金融借款合同纠纷”而陷入的司法案件数量不断增加。天眼查数据显示,自2021年至2024年,其涉及的法律诉讼量均在1万件以上。

中银消费金融2024年两次被处罚,也折消费金融行业监管趋严的态势。去年12月20日,最新修订发布的《消费金融公司监管评级办法》,新增“合作机构管理”“消费者权益保护”两个评级要素,分别占比10%和15%,体现了监管部门对消费金融公司消费者权益保护和合规运营的高度重视。这一监管趋势的变化也意味着,未来消费金融公司不仅要关注自身的业务发展和盈利能力,更要将合规管理和消费者权益保护放在同等重要的位置。

从行业整体来看,中银消费金融的合规问题并非个例。据媒体统计,2024年已有7家消费金融公司收到8张监管罚单,处罚金额合计843万元。对比来看,2023年也有7家消费金融公司被处罚,合计罚没369万元。从罚金来看,处罚力度明显加大。

这表明,监管部门对消费金融行业的监管正在不断收紧,对违规行为的容忍度也越来越低。在此背景下,中银消费金融的合规管理漏洞频现,不仅是表面上的违规行为,更深层次的问题在于其内部管理机制的缺失和风险控制的薄弱。

中银消费金融的这些问题也反映出消费金融行业在快速发展过程中所面临的一些共性问题。随着市场竞争的加剧和业务规模的不断扩大,部分消费金融公司在追求业务增长的同时,忽视了合规管理和风险控制,导致了一系列问题的出现。中银消费金融作为行业的头部企业之一,其问题的暴露更应为整个行业敲响警钟。

首次中期亏损

公开资料显示,中银消费金融成立于2010年6月,是全国首批试点的四家消费金融公司之一,也是上海第一家消费金融公司,是第二家获批的消费金融公司。初始注册资本为5亿元,后分别于2015年、2019年进行增资。截至2023年末,公司资产总额为748.16亿元,注册资本为15.14亿元,中国银行持股42.8%,并通过中银卡司间接持股 13.23%,为控股股东和实际控制人。

不过,自2021年至2024年上半年,中银消费金融的业绩持续下滑,最终在2024年上半年出现了亏损。这一现象背后,暴露出公司在不良资产攀升、资产质量恶化以及盈利能力下降等多方面存在严重问题。

从2021年起,中银消费金融的盈利能力便开始逐步减弱,净利润从2021年的8.53亿元下滑至2022年的6.32亿元,再到2023年的5.37亿元,连续两年的净利润增幅分别为-25.91%、-15.03%。

到了2024年上半年,中银消费金融的业绩更是急转直下,实现营业收入35.81亿元,同比下降3.84%,净利润则直接亏损3.06亿元,同比下降幅度高达208.51%,是自公开业绩以来的首次中期亏损,也成为同期已披露业绩的消费金融公司中唯一亏损企业。

中银消费金融业绩直接转为亏损,既有市场竞争加剧,也有合规成本上升等原因,但更直接原因在于资产质量的持续恶化,以及大规模不良资产处置。

近年来,中银消费金融的不良资产问题愈发严重。2021年至2023年,中银消费金融的不良贷款余额从15.42亿元增长至24.95亿元,不良贷款率从2.94%上升至3.47%,不良贷款规模和不良率“双升”态势明显。

这一趋势在2024年并未得到明显改善。据媒体统计,中银消费金融在年内已发布的83期个人不良贷款转让项目,共涉及资金12.56万笔,未偿本息总额约为124.39亿元,较2023年全年的6.4亿元大幅增长约19倍。资产包平均折扣率为9.91%,相当于1折起拍。

中银消费金融不良资产攀升的原因也是多层次的。首先,客群质量不佳。中银消费金融的客户主要为长尾客户,据中诚信推算,其个人消费贷款的累计逾期率大多处于8%-12%区间。同时,2023年公司15%以上利率的贷款占比达90%以上,这意味着高利率贷款占比较高。

其次,催收管理不善。中银消费金融的催收方式也备受争议,多次因暴力催收等问题被消费者投诉。其催收模式主要依赖第三方机构和法律诉讼,不仅成本高昂,还引发了大量投诉和司法纠纷。这种催收管理方式不仅未能有效降低不良率,反而进一步损害了公司形象。

再者,风险控制不足。中银消费金融在风险控制方面存在明显短板,贷款业务的快速增长并未伴随有效的风控体系升级,导致不良贷款率持续上升。同时,公司对合作机构的管理也较为松散,未能有效把控合作风险。

中银消费金融的资产质量恶化,产生了诸多连锁反应。一方面,为了应对不良贷款的增加,中银消费金融不得不加大不良贷款核销、清收处置力度。2021年至2023年,分别核销不良贷款26.07亿元、54.94亿元、58.62亿元,这极大地增加了公司的运营成本。

另一方面,不良资产的攀升导致信用减值损失大幅上升。2021年至2023年,中银消费金融的信用减值损失分别为31.92亿元、48.76亿元和59.29亿元,占当年营业收入的比重约为59.72%、72.15%、75.47%。近两年甚至超过营业收入的70%,严重吞噬了公司的利润。

此外,资产质量的恶化还使得中银消费金融的拨备覆盖率持续下降。截至2021年末至2023年末,不良贷款拨备覆盖率分别为321.27%、280.16%和231%。这不仅意味着公司在应对不良贷款方面的缓冲能力减弱,还可能影响市场信心。

在资本补充方面,中银消费金融也面临着较大的压力。虽然公司在2015年和2019年进行了增资,但随着业务规模的持续扩张,资本充足率仍在不断下降。2021年至2023年末,资本充足率分别为15.34%、13.68%和12.24%,逼近监管红线。

首先,资本补充压力可能会限制业务拓展能力。在资本不足的情况下,公司无法大规模地开展新的业务,难以满足市场需求,进一步影响了公司的盈利能力。其次,增加了财务风险。较低的资本充足率使得公司在面对市场波动和风险时更为脆弱,一旦出现大规模不良贷款集中爆发等情况,可能面临较为严重的财务危机。

为了缓解资金压力,中银消费金融频繁通过发债等方式进行外部融资,2024年内已发行85亿元金融债券。然而,这种“补血”方式治标不治本,未能从根本上解决公司盈利能力下降的问题。

中银消费金融的首次中期亏损,不仅是经营状况恶化的直接体现,更是长期积累问题的集中爆发。从资产质量恶化到盈利能力下降,从合规问题频发到资本补充压力增大,中银消费金融的未来发展面临着多重挑战。

新领导任重道远

2024年,中银消费金融进行了一系列高管变动,新领导团队肩负着扭转局势的重任,但前行之路却布满荆棘。

去年3月,监管部门核准了高维斌为中银消费金融董事长的任职资格;5月,核准了陈小琳担任中银消费金融董事、总经理的任职资格;7月,核准了李正茂担任中银消费金融副总经理的任职资格;11月,监管部门发布关于庄启飞担任中银消费金融副董事长任职资格的批复。上述多位新领导均来自中国银行体系,显示出中银消费金融与中国银行之间的紧密联系。

管理层的频繁更迭,可能也意味着中银消费金融内部的动荡与变革,但这种人事调整是否能为公司带来转机,仍是一个巨大的问号。从历史来看,中银消费金融的高管团队在过去十年间经历了多次变动,多数高管来自中国银行体系。

这种“银行系”背景的高管任命模式,虽然在短期内能够为公司带来稳定性和专业性,但也可能带来一些问题。一方面,银行出身的高管可能更倾向于传统的风险管理模式,而消费金融行业具有小额、分散、高频的特点,传统金融思维可能难以完全适应。另一方面,高管频繁变动可能导致公司战略方向的不连贯性。例如,中银消费金融在过去几年中经历了多次战略调整,包括线上业务拓展、不良资产处置等,但整体效果并不理想。

此次高管变动的背景也值得关注。2024年,中银消费金融面临诸多困境,如净利润下滑、不良贷款攀升、诉讼案件频发,甚至出现了首次中期亏损。在这种情况下,高管变动更像是公司内部的一种“自救”尝试,但这种尝试是否能够真正解决问题,仍需进一步观察。

在当前的大环境下,中银消费金融的新领导团队面临着不少挑战。一方面,消费金融行业的竞争日益激烈。随着互联网大厂的入局和传统银行的转型,消费金融市场已进入红海阶段。中银消费金融要在激烈的市场竞争中保持优势,这对公司的产品创新和市场策略提出了更高要求。特别是在利率市场化的大背景下,如何在保证收益的同时控制风险,成为必须面对的难题。

另一方面,经济环境的不确定性也带来了挑战。经济增速放缓、收入增长乏力等因素,导致消费信贷需求减弱,进一步压缩了消费金融公司的盈利空间。

此外,监管政策的趋严也对消费金融公司提出了更高要求。例如,去年3月新修订的《消费金融公司管理办法》提升了行业的准入门槛,并加强了对业务分类监管和风险管理的要求,这要求公司在合规经营的同时,不断提升自身的风险管理能力。

整体来看,中银消费金融在新领导团队的带领下,面临的不良贷款激增、利润持续下滑、资本补充压力以及合规管理漏洞,都是当前亟待解决的棘手问题。因此,新领导团队能否带领中银消费金融走出困境,尚需时间来验证。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号