文|略大参考 杨知潮

比起迷雾不断的苹果项目,更重要的,或许是两家大厂如何面对这个已经由DeepSeek主导模型层的AI市场。

宋丹丹在2008年的小品《火炬手》中有一句台词,大意是:一年了,人家都宣传我当火炬手,现在让赵本山截胡了,我怎么和隔壁老李头交代,礼我都收了。

从2024年3月有媒体披露百度将成为苹果AI在中国的合作伙伴至今,近一年时间里,此起彼伏的消息都指向:苹果这家全球最赚钱的科技公司,将以百度作为Apple Intelligence在国内的AI服务商。

但蔡崇信在迪拜透露的消息,意味着百度有可能成为“陪标”:

“苹果一直很有选择性,他们与中国的许多公司进行了交流,最后他们选择和我们做生意,我们非常幸运,并感到非常荣幸能够与苹果这样一家伟大的公司做生意。”

外界有解读认为,这意味着百度的出局。

但很快,新浪财经就报道:两名消息人士称,即便与阿里巴巴集团开展合作后,苹果仍在继续与百度合作,为中国的iPhone用户开发人工智能功能。具体来说,百度一直在开发一种人工智能搜索功能,可以处理图像和文本,并升级到中文版的Siri语音助手。

报道中提到的功能是Apple Intelligence套件的一部分,而按照WWDC 2024发布会的内容,Apple Intelligence至少有十个功能。

现有消息背后多种可能性,比如:1.百度和阿里都是苹果AI的主要合作伙伴之一,苹果用多伙伴的策略降低合作风险。2.阿里成为了苹果AI主要的合作伙伴,但苹果仍然保留了与百度小范围的合作。类似有人吃肉,有人喝汤。

但无论如何,阿里巴巴的入局都是百度的坏消息。它代表着阿里巴巴摘走了一部分苹果AI项目的桃子,百度失去了一部分原本可能拥有的蛋糕。

其实苹果再大,都只是一个客户。对阿里和百度这样的大厂来说,比起迷雾不断的苹果项目,更重要的,或许是两家大厂如何面对这个已经由DeepSeek主导模型层的AI市场。苹果AI项目事件中“陪跑”和“摘桃”两个关键词,也是对两家AI境遇分析的一个新的切入口。

01 百度陪跑?

2023年3月推出的文心大模型也曾受到不少批评。许多用户认为,相比几个月前推出的GPT3.5模型,文心的表现差距太大了。

但把GPT作为默认的对标对象,对百度来说也是一种赞誉:外界似乎默认,百度是国内AI最强的厂商,只在国际上才有对手。

毕竟百度在AI方面的投入极早,投入力度极大。“十年如一日的马拉松式研发投入”不止是一个宣传语,还是真金白银的投入,从芯片到模型,再到产品,百度几乎赢在了起跑线上,百度也成为第一个发布成熟LLM的互联网大厂。此外,这家企业也拥有极强的技术基因,坊间更是有“运营看阿里、产品看腾讯、技术看百度”的顺口溜。

在外界看来,这样一家企业或许无法领先Open AI,但理所应当是国内技术最强的AI企业。

但这种地位在最近一两年间逐渐动摇。

2023年,百模大战爆发,一时间所有互联网大厂都拥有了自己的大模型,百度的领先优势逐渐被淡化。

2024年4月,KIMI横空出世,其长文本的处理能力让中国AI第一次在全球市场引起轰动。在国内,KIMI迅速成为C端AI市场的绝对老大,按照AI产品榜发布的数据,2024年4月KIMI访问量达到2004万,较上月上涨60.20%,访问量超过文心一言的1691万,排在国内同类聊天机器人产品的第一位。

按照SmilarWeb的数据,截至2024年12月,在PC web端,豆包以3130万的用户访问量成为国内AI聊天机器人网站流量榜的第二名,首次超过文心一言。

至于2025年年初爆火的Deepseek?它已经是全球下载量最高的APP。文心一言与之完全不是一个档次的对手,而更像是追随者:承压之下,文心一言也在2月13日宣布全面免费。

与具象的数据一同丢失的,还有抽象的影响力。

早期,百度通常被视为国内人工智能生态的规则制定者之一。在大模型火热的两年里,李彦宏对AI的理解似乎与市场并不完全同步。他信奉闭源,直言开源没有商业模式。他不断呼吁大家卷应用,他认为AI时代也会有自己的微信和抖音,并试图把百度变成类似谷歌和苹果的生态构建者。

但AI的市场似乎并没有朝着他期望的方向努力。Llama3和Deepseek的技术能力都印证着开源模型的威力。至于闭源模型衍生出的类似微信和抖音的超级应用?两年了,连个影子都没有。

每一年的百度世界大会或者其他活动上,李彦宏都会推出一些“革命性”的重磅产品。他在发布会上的发言都会迎来员工们的转发和赞誉,但按照应用下载数据和社交媒体上的讨论度来看,这些热情有成为PVE游戏的嫌疑。

当然,百度毕竟还是百度,它在AI技术上的优秀从来没人怀疑。于是当Apple Intelligence需要一个国内的服务商时,百度成为了传言中的合作角色,几乎没人觉得意外。

2024年3月,也就是库克访问中国前后,有消息称百度被选择为苹果在本土的生成式AI提供方。此后的报道也没停,去年12月,按照The Information的报道,苹果和百度的工程师正在竞相改进百度的大型语言模型,以便它们能够更好地为iPhone用户服务。

虽然12月份的那次报道里提到苹果百度的合作存在一些问题,但百度成为Apple Intelligence的供应商,似乎没有太大悬念。

但看起来,这更像是围绕苹果AI的“迷雾剧场”。

2月12日,有消息披露阿里将成为苹果AI在中国的本土化合作伙伴。一天后,蔡崇信在迪拜确认了这个消息。几个小时后,有消息称百度与苹果之间仍然有部分合作(一种AI搜索功能)。

最终如何合作,还有待苹果官宣。但阿里的入局,对百度来说是一个毫无疑问的负面讯号。

这个在几年前毫无疑问的AI领跑者,在模型层当了一把DeepSeek和KIMI的陪跑,也有可能在苹果AI项目上成为“喝汤”的那个。

抛开苹果AI项目,事实上,陪跑这件事,在当下的AI行业太过普遍。尤其是在Deepseek的崛起面前,哪家大厂没有几分陪跑的色彩?即便是刚刚“摘桃子”的阿里,也未尝不是一个陪跑者。

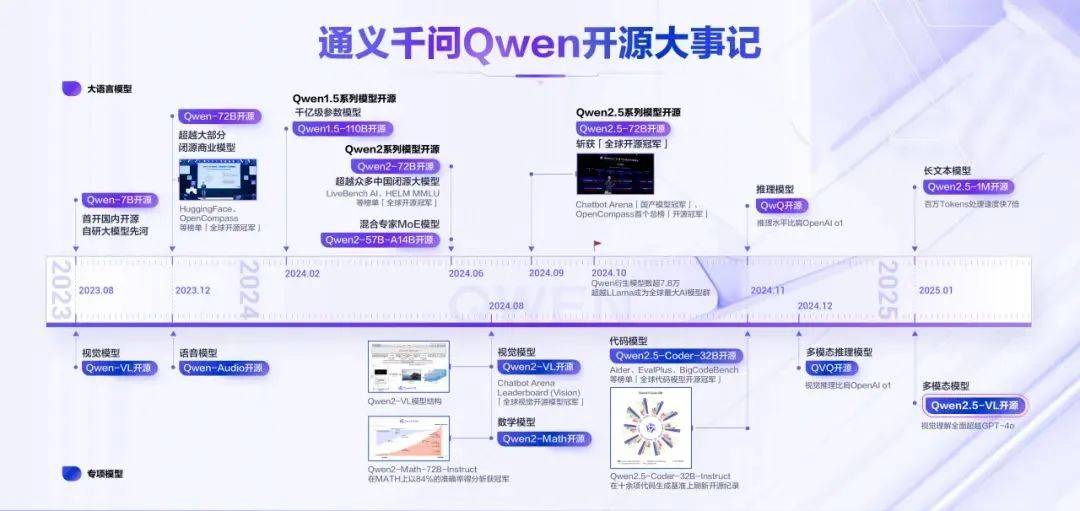

研究人工智能等前沿技术的阿里达摩院成立于2017年,和百度的“ALL in AI”战略提出是在同一年。虽然没有文心大模型早,但作为开源模型,通义千问开始也算得上国内的领跑者。模型之外,阿里在B端有阿里云,C端有夸克,不可谓手牌不好,在开源模型这个马太效应极强的赛道,通义有机会成为谷歌一样的生态缔造者。

但随着DeepSeek的爆火,通义的成就一下子显得暗淡了。在国产开源大模型这个赛道上,通义千问已经暂时成为了DeepSeek的陪跑者。

美国互联网大厂也在面临AI方面的尴尬。比如刚刚宣布裁员的meta。

在“花小钱办大事”的Deepseek面前,meta显得太过浪费了。meta过去一年的一大主线,就是把广告赚到的钱交给黄仁勋,以换取AI算力。

过去一年,meta的资本开支高达392.3亿美元。这个数字还在提高,按照扎克伯格的预计,meta今年的资本开支最高将高达650亿美元——比meta2025年一季度的收入指引还多,差不多相当于年利润的大半。这么花,即使是大户人家也会觉得缺钱,裁员就变得不意外了。

相比“2048张H800训练出来”Deepseek,meta的投入显得性价比不高。同为开源模型,DeepSeek对meta的冲击显得更加明显:在DeepSeek爆火之后,有消息显示,meta内部正在火速学习。扎克伯格也在随后的业绩会上表示:(DeepSeek的)一些进步是值得他们学习的,希望在他们的系统中实现。

meta的Llama3也很强大,但花了400亿美元的公司,向花了几亿(2048块H800的价格在6亿-10亿美元左右)的公司学习,这显然有些难堪。

不过这点难堪也算还好。隔壁还有更差的:发明了Transformer架构,曾经主导了全球人工智能产业的谷歌,已经在LLM的舞台上愈发边缘化——在B端,谷歌云四季度仅增长10%,股价大跌。在C端,Gemini今年一月份的MAU仅排名全球AI应用的第十五位。

02 阿里摘桃

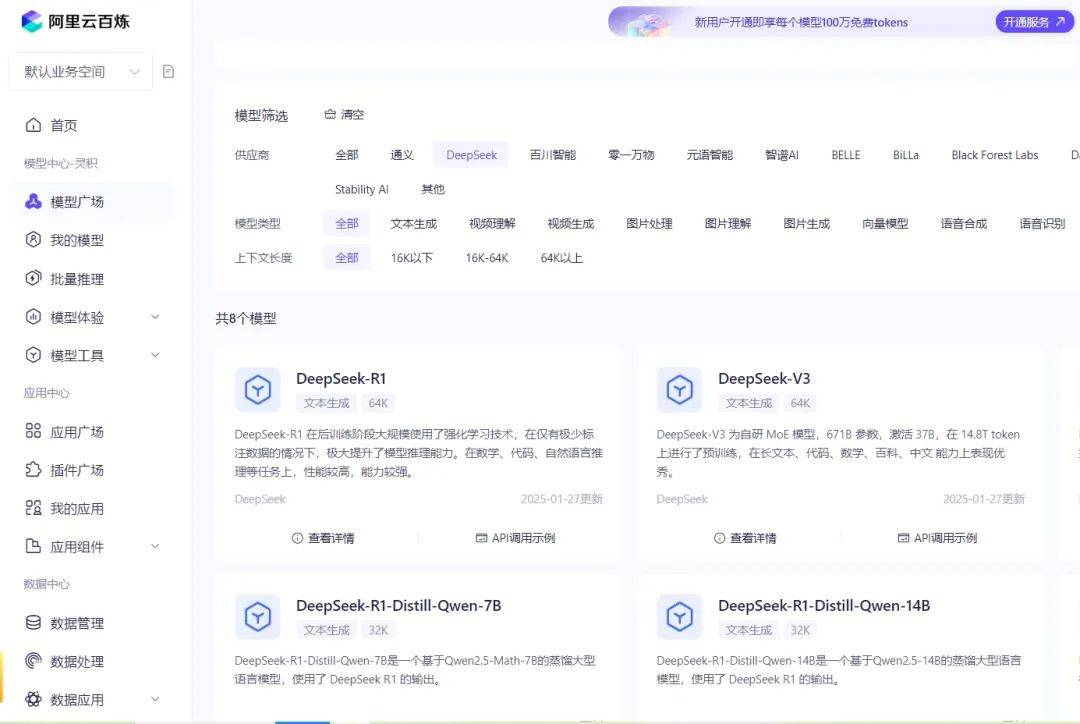

眼下,包括阿里云在内,大厂们的一大业务重点就是整合DeepSeek模型——这也不失为一种摘桃子,即摘开源模型的桃子。

阿里巴巴研究了多年人工智能,也研究了两年的LLM,但投资者似乎不认为它是一家AI企业。

在“美股七姐妹”都因为AI创下股价新高的同时,在港股和美股市场,包括阿里巴巴在内的中概股却没怎么受益。除了金山等少数企业,也很少有港股科技公司在这轮AI浪潮中获得大幅度上涨。尽管有长达两年的LLM投入,阿里巴巴、腾讯这样的互联网公司。并没有被投资者当成“AI概念股”,市场仍然在以电商、游戏等传统业务要求着它们。

有种说法认为,当下购买国内互联网公司的股票,AI业务是完全白送的,因为它们根本没有被市场计入价格,算作正资产——对于此前约为10倍PE的阿里巴巴来说,这句话非常符合事实。

这当然与阿里在AI方面的成绩不够亮眼有关。

通义千问一直属于国内大模型的第一梯队,但在用户数据上一直不如KIMI等竞对那样亮眼。除了通义大模型的各种参数,阿里有关AI成绩的数据,还有AI对运营效率的优化:有商家表示,生意管家(淘宝的AI商家工具)帮助他们整体运营效率提高了30%。但这种数据就和百度文库成为全球付费人数第一的AI应用一样——虽然是具体数字,但其实又不好量化。

好在,阿里巴巴摘到了桃子。

首先是DeepSeek的红利。在DeepSeek大火之后,阿里云的动作极快。它迅速把DeepSeek接入了自家的百炼平台,提供了100万的免费Token。营销也不可谓不用力,多个平台上都能看到相关广告。不久后,阿里国际站AI又接入DeepSeek等大模型,将全面应用于外贸生意的各个核心环节。

DeepSeek为阿里云的服务提供了模型层的技术保障——或许苹果选择阿里合作的理由里,也有这方面的考量。

这些也表现在了资本市场上。在与苹果合作的消息传出之前,阿里巴巴就大涨了接近30%(2025年内)。消息传出后,阿里港股再次大涨8%,第二天又上涨2.5%。

只是,这份上涨里多少有些嘲弄的味道。

阿里在云服务和AI技术上耕耘多年,眼下反倒是苹果和DeepSeek带动了其股价上涨。

从DeepSeek那里摘桃子的互联网厂商,不止是阿里巴巴。因为DeepSeek带动的,是整个市场对于国内科技产业的信心,中概股也受益普涨。除了前文提到的阿里巴巴之外,快手股价在2月大涨25%,拼多多这种AI标签并不明显的中概互联企业,也在最近一个月大涨20%。

业务端,元宝、华为云、文心一言相继接入DeepSeek。短短一个月内,互联网上已经不太容易找到不支持DeepSeek的AI应用。

至此,国内的模型之争似乎按下了暂停键。

毕竟模型的变现看起来不太乐观,著名风投机构a16z在近期的演讲中都提到:在AI大模型层面上,变现的机会不是很大,甚至毫无利润可言。(LLM model layer is not the best layer to monetize it. In fact, there might not be any money in that layer.)

特别是在国内已经拥有了DeepSeek这样绝对领先的模型后,自研的性价比已经被拉低,而接下来的比拼,可能会变成另外一个赛道的故事。

03 注定要有人喝汤

大模型是个新赛道,犹如未开发的处女地,这里规则尚未完全建立,所以每个人都想建立规则。

过去两年,很多互联网大厂都在照着谷歌、苹果在移动时代的标准制定业务版图。他们渴望同时拥有从芯片到应用的全生态,成为谷歌和苹果那样的规则制定者。

以百度为例,在它的宣传资料里,这家公司的AI生态极其丰富,既有昆仑芯片这样的底层算力,又有百度文库这样直面消费者的应用,中间还有文心大模型这样的模型层布局。百度之外,谷歌、阿里、meta在AI上的布局也突出一个全面。

如果百度这个AI帝国搭建完成,一个可能的理想景象是:企业争相使用百度的AI芯片,各个公司的企业服务都以文心大模型为首选,开发者都使用百度的开发工具,并将应用放到百度的渠道里售卖,正如微软在云服务中扮演的角色一样。

在个人用户的手机里,百度文库、文心一言等APP成为国民级应用,大量用户为他们付费。每个家庭内部还有一个小度智能音箱作为AI时代的中枢。

但现实中,上述景象没有一个成真。

文心一言非但没有成为最受欢迎的付费应用,甚至不再是一个付费应用。模型方面的现实更加悲观:很难说在开源模型DeepSeek崛起后,文心大模型等国内大厂的模型是否还是正资产。

当然这也不代表失败。

对大厂来说,如果不能成为微软,东软也是立足现实的目标。虽然不能吃肉,但也有机会喝汤。

比如为客户部署、运营大模型,类似IT服务商在云服务时代的角色(站在行业生态的视角,阿里在与苹果的合作中,也有些类似一个喝汤的角色)。或者是解决某项细分领域的问题,比如此次传闻中,百度与苹果合作的AI搜索功能一样。

只是,相比Deepseek带来的关注及振奋,这多少显得有些寡淡。月亮与六便士都没错,但如果人人都只盯着六便士——尤其是体量庞大的互联网科技巨头们,人类社会的进步就容易动力不足。毕竟,Deepseek更像是盲盒里的隐藏款,出现不易。

04 汤更有营养?

最后回到“六便士”的讨论。

对模型研发不顺的互联网大厂来说,吃到AI红利的正确姿势,或许得参考下腾讯游戏。

这家全球最赚钱的游戏公司,拥有着与规模不符的自研能力(差)。从《穿越火线》到《地下城与勇士》,从《英雄联盟》到《无畏契约》,腾讯的王牌游戏大多来自代理。横向比较,从《原神》到《永劫无间》,这些风靡海外的现象级大作,也很少来自腾讯。

但开好饭店,不一定得会炒菜。

QQ和微信可靠的社交关系,为腾讯PVP网游提供了最优质的天然流量。强大的运营能力,保障了优质游戏的宣发和生命周期。而运营(服务)和流量,也可以是大厂在AI时代的两个关键词。

在B端,服务能力是大厂们的绝对优势项。

在LLM崛起的早期,李彦宏曾经做过一个预言,大意是:AI时代,企业服务的逻辑会改变。过去客户看的是你的服务好不好,现在客户还要看的是你的模型好不好,够不够智能。

不过苹果选择了阿里,这似乎说明着这个预言的局限性。

毕竟,阿里、百度的大模型和幻方相比谁更好,市场已经给出了明确的结论。但服务能力和基础设施能力上,却是阿里、百度这样大厂占优。

关于幻方未来会不会成为苹果AI项目在中国的合作商,这还需要等待更多消息。但即使在Deepseek一飞冲天的时候,大厂依然具备自己的竞争优势。

毕竟作为开源模型,DeepSeek的商业模式没有OpenAI那么直接。开源基础 + 商业服务的模式下,后者才能完成变现。这意味着,即便幻方是“DeepSeek本D”,依然要和其他服务商竞争。

接下来的国内AI行业(B端),或许会切换到以服务为主的竞争赛道。在这一赛道里,阿里云、百度云、华为云、腾讯云这些成熟的服务商,都有机会摘到自己的桃子。

工具产品在C端的竞争,则一直是流量的游戏。

在开源模型DeepSeek爆火期间,有一个工具在海外的下载榜上不断向前攀升——Perplexity。

它可以粗暴理解为AI领域的“聚合打车平台”,就像高德不持有一台网约车一样,Perplexity也不持有自己的模型。也可以用农夫山泉的广告语来比喻“我们不生产大模型,我们只是大模型的搬运工。”原本它主要建立在GPT之上,但随着DeepSeek等开源模型的崛起,它的选择也愈发丰富。

正如高德打车更容易打到车一样,或许是由于整合能力强,有用户表示,Perplexity的搜索体验要比在模型本应用上的体验更好。

国内有一家类似的工具——由360研发的纳米AI搜索(虽然纳米AI搜索有属于360的自研模型),最近它在国内的各种下载榜上不断攀升。

纳米AI搜索是一个“整合怪”,从豆包到KIMI、从零一万物到讯飞星火,再到最新的DeepSeek,国内主流的大模型几乎都接入了这一产品。它能提供最为丰富的模型服务。

这两个产品的成功证明,即便模型没有领先优势,也能分享到AI行业的红利——甚至,由于平台经济的利润率优势和规模效应,其想象空间有可能比模型更大。

而无论是B端还是C端,围绕服务和流量的竞争逻辑,其实都踩在大厂的舒适区上。从这两个层面来看,在模型端“陪跑”的大厂们,也未必没有机会。这就像《甄嬛传》里叶澜依决定“屠龙”前的那句暗示:

“熹贵妃,你的福气在后头。”

成为皇太后的甄嬛后来确实获得了至高无上的尊贵,却也成为孤家寡人:爱人没了、闺蜜没了、儿子皇帝跟自己也没有血缘关系。她走进了人生舒适区,但你很难说这是她理想的人生。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号