小鹏汽车可能做梦都没有想到,在L3级自动驾驶相关政策都没有放开的当下,却因“首案L3级自动驾驶判决”而冲上热搜。

近日,小鹏汽车法务部紧急辟谣,声称《L3级自动驾驶首例判决!车企担责70%,智驾法规全面重构》一文纯属捏造,并表示对造谣者和传播不实信息者依法追究法律责任。

截图:微博@小鹏汽车法务部

简单概括这篇文章,其实就是一辆选装XNGP 4.0系统的小鹏G9,在高速上开启L3级自动驾驶之后,因未识别到前方故障货车导致追尾事故,并在今年2月10日,广州天河区法院作出小鹏承担70%的赔偿责任、车主承担30%的赔偿责任的判决。

对于不理解汽车技术行情的朋友,是完全有可能相信的,毕竟整篇文章具备新闻三要素,而且还结合保险、政策、选购等信息来丰富整篇文章。

然而,内行人一看就知道几乎所有信息都是编造的:L3级自动驾驶技术在国内没有一家品牌实现量产交付;小鹏XNGP都没有4.0/4.5的说法;欧盟拟征3%“智驾安全税”更是无从考证;就连文章中所使用的图片,碰撞车辆是小鹏P7+,而非小鹏G9。

图源:电车通摄制

小鹏汽车的辟谣很迅速,基本没有影响到品牌的市场口碑。随着原文的删除,这场闹剧才得以休止,至于结果如何还得等后续法院的判决书。

都说“智能是汽车行业的下半场”,现在不少主流车企都实现了城区领航NOA功能,更高阶的自动驾驶必然会是行业趋势,L3级自动驾驶会成为下一个战场。

虽然小鹏这场闹剧已经基本结束,但用户开启L3级自动驾驶之后出了事故,到底是谁的责任?

L4以内,驾驶者都是第一责任人

其实在政策和法律法规方面,关于L3级及以上自动驾驶汽车的相关规定还没有落地,唯有北京、武汉、上海等地区发布了相关的指导性政策。

现在我们所熟知的智能驾驶技术,比如华为乾崑智驾3.0、小鹏AI天玑系统等,本质上都是L2级别,无论是政策层面还是技术层面,现阶段车企不承担自动驾驶类事故的主要责任。

相比L2,L3级自动驾驶可以让车辆实现绝大部分路况的自动驾驶,驾驶者在特定情况下可以暂时脱离方向盘,但必须具备接管条件。

对于一直有争议的自动驾驶事故责任划分问题,在北京和武汉的相关制度规范中已经有答案:当车辆发出接管请求或处于不适合自动驾驶的状态,驾驶人未及时接管导致交通事故发生,需要承担相应责任,而背后的车企可能承担连带责任。

换而言之,驾驶者即便是在L3级自动驾驶时代,依然是第一责任人,即便车辆具备“点到点”的自动驾驶也是如此。

图源:电车通摄制

在电车通看来,唯有L4级及以上自动驾驶技术量产上车,像Robotaxi等完全去掉“驾驶者”这一身份的产品,企业、技术方或者运营方才会是事故责任的承担者。

因此,你只要坐上驾驶位,除了能享受驾驶的乐趣之外,还需要承担认真驾驶的义务。

车企纷纷加码,L3商用元年到了?

过去几年,部分车企在智驾的投入并不少,收获也几乎成正比。根据鸿蒙智行2024年智驾报告,去年鸿蒙智行智能驾驶的总里程突破12亿公里,其中高速智驾总里程达9亿公里;小鹏去年的智驾总里程同比增长141.28%,97.3%的小鹏车主使用了智驾。

不仅如此,多家车企公布了L3级自动驾驶要在今年落地的规划,不少业内人士认为今年很有可能会成为“L3商用元年”。

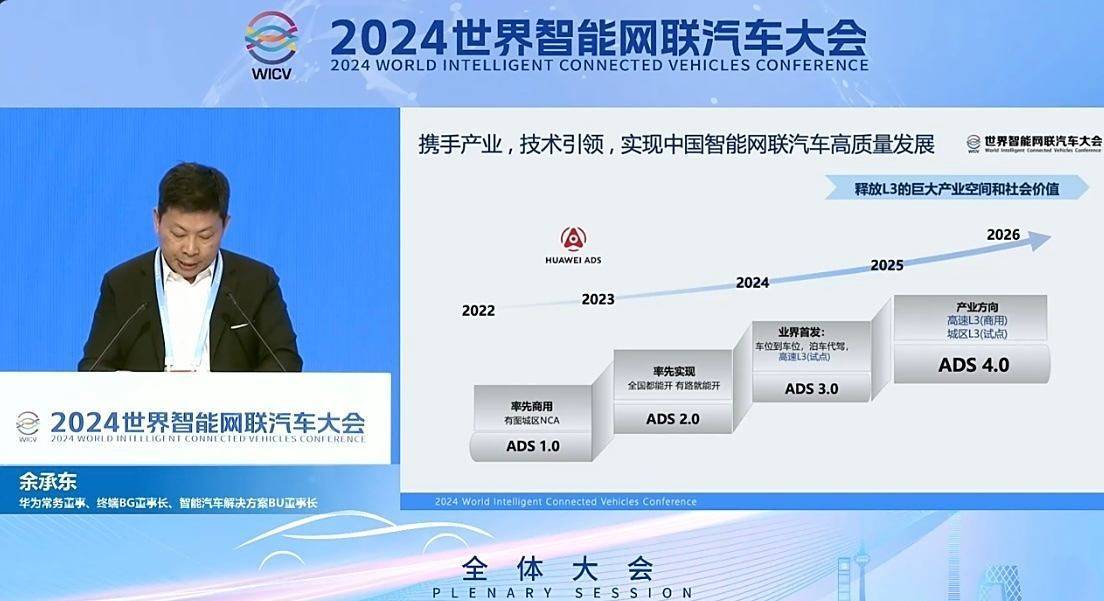

直播截图:2024世界智能网联汽车大会

比如,何小鹏宣布小鹏汽车将在今年年中推出准L3能力高阶自驾的V6全新大版,将在今年年底推出真L3级别软件和硬件冗余能力的自动驾驶;余承东透露计划明年推出的华为ADS 4.0,将带来高速L3级自动驾驶商用体验和城区L3级自动驾驶的试点;理想汽车创始人李想宣布最晚在今年上半年,交付有监督的L3级自动驾驶车型;传统合资品牌上汽通用更是宣布将投入使用全新一代智驾平台,有望成为国内最早量产L3的车企之一。

大家似乎都等着政策开放的那一天。

然而在电车通看来,即便车企有着足够的技术底蕴,这几个问题没有妥善的解决方案,L3级自动驾驶政策放开也很难获得较高的公众接受度。

图源:鸿蒙智行

首先是前面提到的责任划分问题,以及法律体系制定的复杂性。纵观全球市场,德国、日本等地区落地L3自动驾驶法规,但全球范围内没有统一标准,中国市场的路况要复杂不少,需要在多个省市通过试点才能够逐步推广,这必然要花费不少时间。

其次,不少车企表示已经做好了L3级自动驾驶的技术储备,当中甚至提出“事故我来担责”的口号,但没有一家车企敢保证L3级车型在恶劣天气等复杂场景下依然实现可靠的感知并做出稳妥的决策。

再者,L3级自动驾驶政策要想落地,需要照顾的细节会太多。结合电车通的试驾体验,现在的智驾系统在需要驾驶员接管之前,预留的时间标准也不统一,有的甚至在碰撞前几秒就直接退出系统,接管机制如何做得更到位还需要法律法规的约束。

更重要的是,从目前已知的信息来看,L3级别对高算力芯片、激光雷达等高成本硬件的依赖比较高,就拿将在今年上市的尊界S800来说,车辆本身是按照L3级自动驾驶架构设计的,但价格已经超过百万元。

图源:鸿蒙智行

L3级别产品价格的高昂,决定了受众群体不会多,L3商用化推进的速度也就不会那么迅速,而商业化应用的进展又会间接影响到政策的推进速度。

现如今,比亚迪已经将具备高快领航功能的高阶智驾应用在7万级产品上,如果L3级自动驾驶产品的市场需求量能做到比亚迪这一级别,相关政策全面放开才更有可能。

归根到底,L3级自动驾驶政策难放开,核心矛盾在于技术、法律和商用化的难以调和,这不是光靠车企的一句“我准备好了”就能够解决的。短期来看,这三个方面仍难以解决,唯有通过多地试点来尝试解决责任划分和安全验证的问题,要想让政策完全放开,车企需要让技术充分迭代,并且让消费者高度信任智驾。

写在最后

智能化浪潮在持续推动,车企在智驾领域的每一步都很关键。大部分车企将L3商用化的时间都指向今年,这无疑是智驾行业的技术进步,但如何确保L3级自动驾驶的安全性,如何让L3级自动驾驶的商业化模式运转起来,如何让L3级自动驾驶政策落地,这些问题都不是消费者来考虑的。

革新的技术肯定会引起不少争议,但可以肯定的是,我们需要理性看待技术优势以及局限性。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号