AI大模型的人力、算力投入均不菲,OpenAI2024年仅运营成本就高达85亿美金,而来自C端的付费用户输血,较大程度上,为AI大模型提供了生存、进化的必要养分。

到底是谁在为AI大模型付费?我们访问了一些付费用户,试图为其勾勒出群像。

大学生分摊ChatGPT账号,月均30元,学习、算命、赚钱都不误

“新东西嘛,甭管好不好用,总得先试一试,不然和别人聊起来,你一问三不知,那就太low了。”为AI付费,00后大学生阿宇很积极。

2023年初,ChatGPT面世不久,在西部某211大学攻读计算机的阿宇,联合同班三位死党李李、榛子、乔木,共同订阅了其Plus版本的付费服务,20美元/月,折合人民币约150元。

“每月150元,对我们大学生太贵了,人均30多元还行,相当于每月生活费的1.5%-2%,大伙都能接受。ChatGPT也支持几个人同时登录,避免撞车掉线。”

ChatGPT初体验,仿若“刘姥姥进大观园”,处处都新鲜。阿宇写论文时,ChatGPT不仅帮他梳理了繁琐的理论框架,还提供了不少新颖的观点,让他快速通过了审核。

乔木在编写程序时,遇到的些许难题也被ChatGPT轻松化解,还得到了老师的表扬。

李李和榛子则借助ChatGPT强大的文字能力,写出了好几篇爆款推文,在社团风光无限。执着于小说创作的榛子,还在AI的辅助下连载了她的长篇“处女作”。

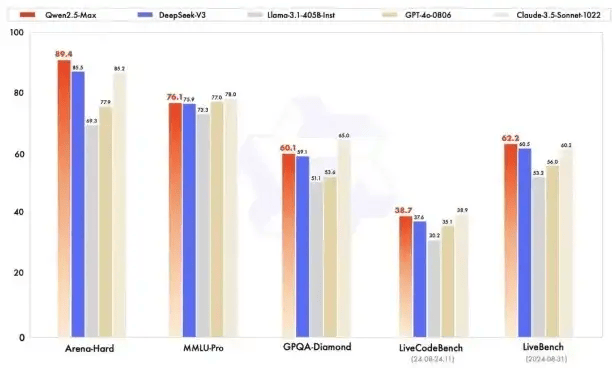

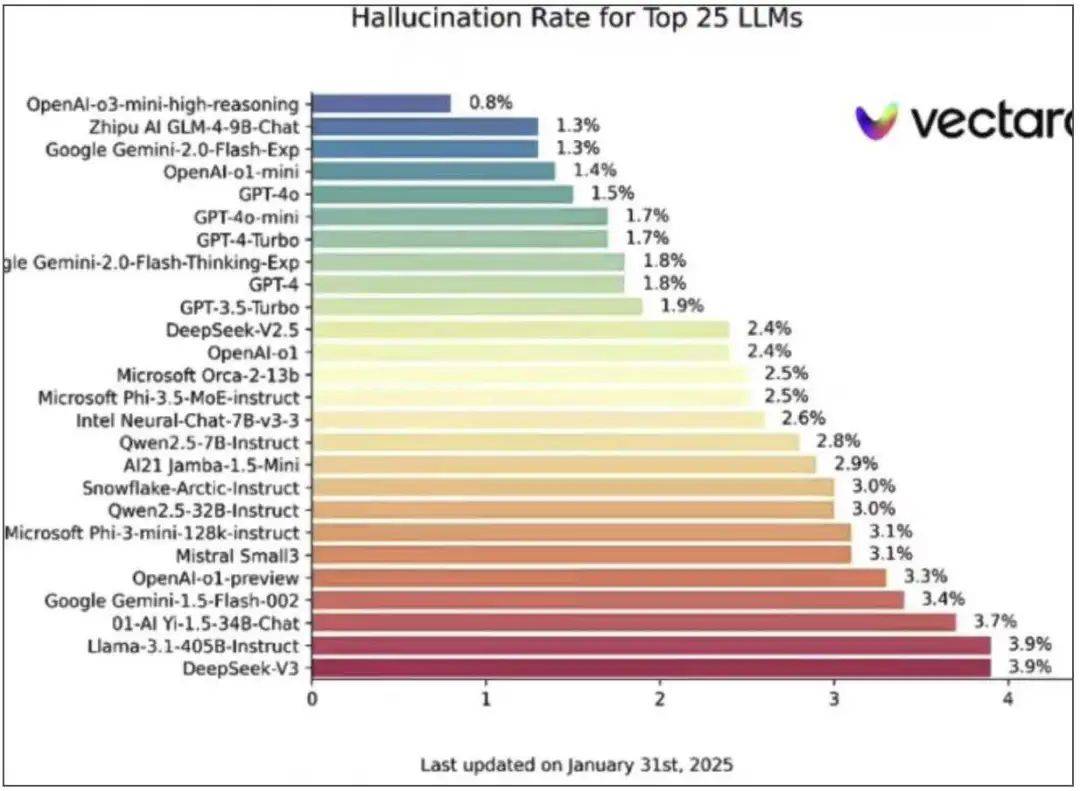

到了2024年,虽然国产大模型集体涌现,但阿宇四人依然对ChatGPT情有独钟,“国产大模型距离ChatGPT还有挺大差距,比如写文章这块,国产大模型就是公文水平,直愣愣的,人气儿有点不太足。”阿宇告诉《财经故事荟》。

在“好好学习”的闲暇之余,四个“臭皮匠”最喜欢的事情就是用AI娱乐,算命是最常玩的,考试前算,参加比赛前算,约会前算;给自己算,给父母算,给家里的宠物算……有事没事,先卜一卦。

有一次,乔木在历史对话中发现了李李的算命问题,“我家的宠物狗是棕色泰迪,名叫‘笨笨’,公狗,出生时间是公历2021年5月12日,请给我算一下它今年的运势,比如‘桃花运’怎么样,有没有可能交到女朋友?”

看到ChatGPT给出的一本正经的答案(胡说),大家在微信群里笑翻了天。

不止助力学习、提供娱乐,甚至还能用其赚钱,李李利用ChatGPT仿写了20多篇知乎体短篇,在社群里卖了4000多元,“小投资撬动大买卖,投资收益率达到10倍以上了。”

据阿宇观察, “自从去年开始,同学几乎都在用AI大模型,用ChatGPT的最多,省时又省力,学习又娱乐,一个月几十元,也就一顿外卖钱”,而且普遍多人共享,一起AA,但也有极少数同学从二道贩子手里租用。

事实上,“象牙塔”里的莘莘学子已经成为和AI捆绑最紧密、大抵也是最常付费的一大群体。

根据一项调研结果,“经常使用”和“总是使用”AI的本科生超过50%,甚至有三到四成的学生承认直接复制粘贴AI产生的内容。

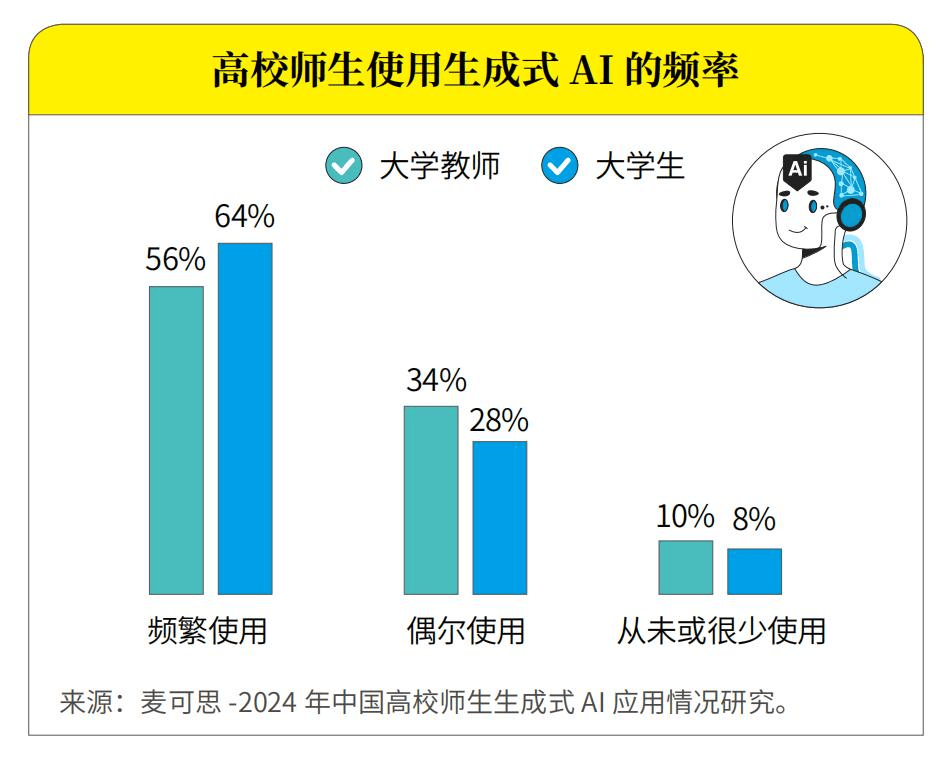

麦可思发起2024年中国高校师生AI应用情况研究佐证,被访对象中几乎全部使用过AI,从未使用的比例仅占1%。若将“每天多次使用”和“每周多次使用”视作频繁使用,两者累计计算,近六成高校师生可谓重度使用A I。

不过,随着国产大模型性能的大幅跃进,特别是豆包的发布,以及DeepSeek惊世骇俗的崛起,大学校园里常见的AI付费分摊联盟正逐步瓦解。

阿宇也动心了,“感觉国产的豆包和DeepSeek,都快赶上ChatGPT了,我准备先试用下免费版本。”

职场“牛马”两年付费5000元,提高效率少秃头

“自从有了AI,我终于不再大把大把掉发了。”

95后的季如在天津一家小型广告公司上班,负责宣传视频的制作。“我们这行24小时待命。遇到紧急任务,可能连着好几天轮轴转,摄影、整理素材、粗剪、精剪、添加特效……有时候还要兼文案,工作很杂很琐碎。”

AI的出现,让季如看到了保全头发的希望。在试用了即梦、可灵、海螺等多款AI视频软件后,她由衷赞叹“AI大模型YYDS,画面剪辑流畅,配乐恰到好处,把产品的亮点基本都呈现了出来。最重要的是速度快,过往我三、四天的工作量,这家伙AI一、二个小时就能搞定。确实厉害,给我们这些‘社畜’减负不少。”

但另一边,季如也对AI视频软件略有微词,“就是收费太高了”。

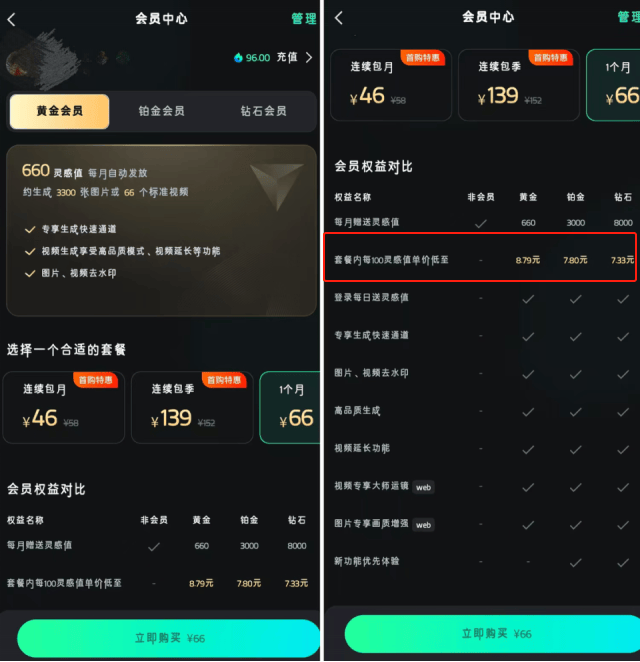

就拿季如心水的可灵AI来说。在初次限免结束后,她充值了66元/月的黄金会员,包含660个灵感值(可灵生成视频消耗灵感值)。但因为不太熟悉规则,加上好奇心作祟,660个灵感值一天就败光了,仅生成了两条视频,“充钱充了个寂寞”,季如调侃道。

图源:可灵AI APP

成为黄金会员每天会再赠送66个灵感值,但根本不够用,“稍微复杂些、时长10s左右的视频,起码要75个以上灵感值,最让人头疼的是,第一次生成的视频效果往往不尽人意,后续若再进行编辑修改,还得耗费灵感值。”

尽管发现收费超过预期,但为了节约体力精力,季如还在持续为可灵AI“续命”。截至目前约半年,她已经为这款APP投入近千元。

季如的经历,其实也是当今职场人的真实写照,“牛马们”心甘情愿地为AI付费,既为了提质增效,也为了减压惜命。

在上海从事新媒体的小郝,算是最早给AI大模型喂钱的一批人。和上文中的阿宇一样,他也在2023年初人工智能席卷全球之时,就开启了AI付费之旅,至今付费已超过20个月。

整个周期中,小郝先后给ChatGPT等近十款AI大模型充过钱,主要用于搭建行文结构、优化文章语气、撰写更接地气的口播稿、起标题等,共计支出大概在5000元左右。

在小郝看来,不妨多AI平台尝试,发现哪家更优秀,进而提炼出一些有效的方法和问法,比如工程化的提示词,“反正就是谁好用我就给谁投钱,现在普遍的就一个月20美元嘛,100多块钱,对我来说没啥压力 。”

不过,小郝也告诉《财经故事荟》,他的同事中给AI付费的不多,一是国产大模型起来后,用户体验感越来越好,还能免费“白嫖”;二是使用ChatGPT、Claude等国外大模型,要迈过翻墙上网、充美元卡等“门槛”,拦住了不少人。

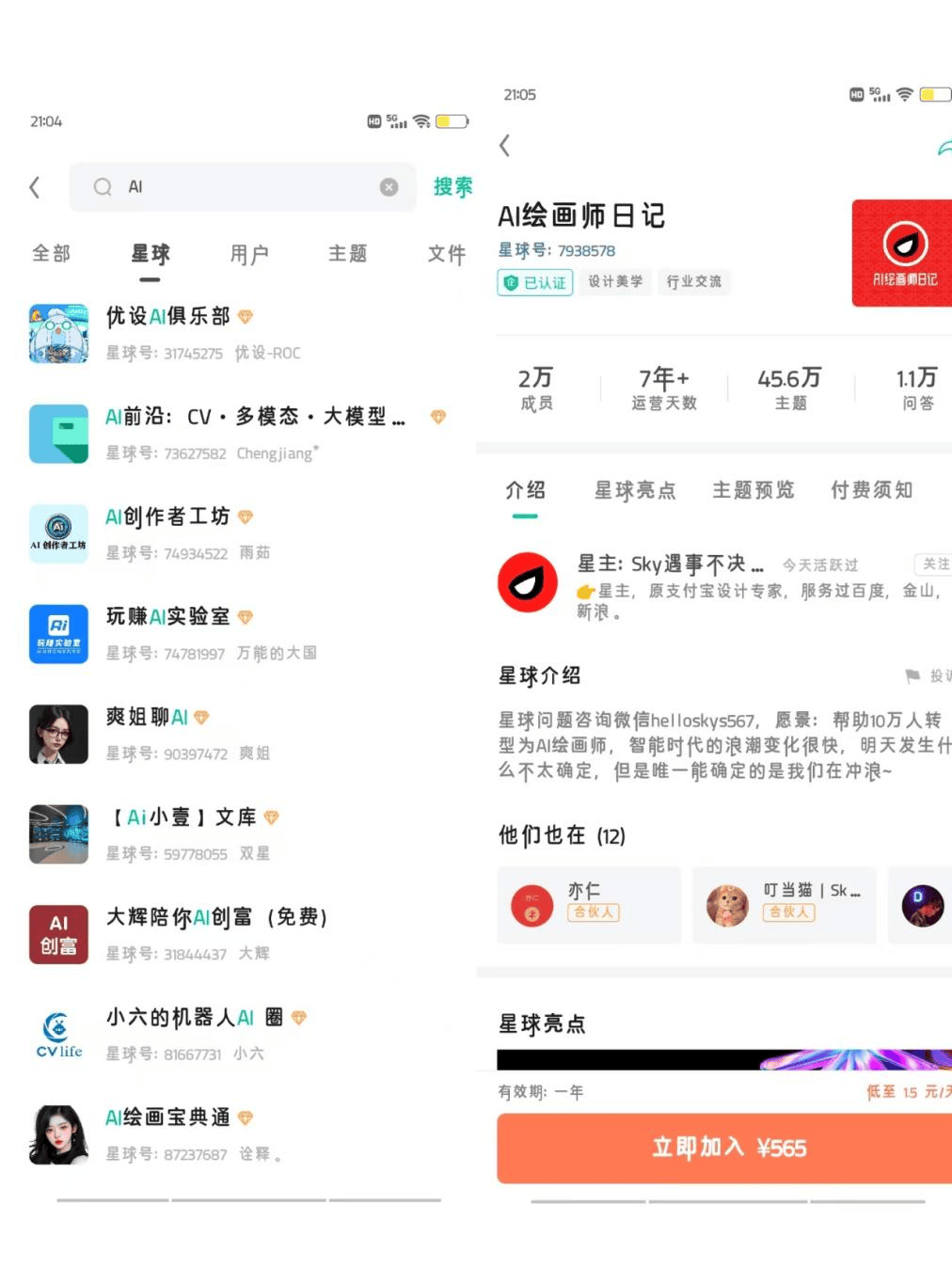

据《财经故事荟》了解,也有不少“牛马”们会以知识付费的方式为AI“上贡”。在知识星球APP上,越来越多的职场人或者灵活就业者,通过付费加入各种社群,学习、探讨、打磨AI技能。

在该APP上搜索“AI”,出来的与AI相关的社群有上百个,AI探索家、AI进化岛、AI决策岛、AI绘画师日记……

以“AI绘画师日记”为例,入会费为565元,现有成员2万人,以此推算,一年仅会员费收入就接近千万元。

图源:知识星球APP

一位星主告诉《财经故事荟》,AI付费的前景很可观的,用户的热情也较高,除了撰稿、艺术家、平面设计师、影视制作这些岗位,可以说所有要做智能体的人都会涉及到AI付费,“尤其是最近DeepSeek炸裂的影响力,使智能体形成一股趋势,AI付费人群有可能迎来爆发式增长。”

和AI谈恋爱,花钱是难免的,重要的是开心

2013年,由华纳出品的科幻电影《她 Her》,一度引发不小的社会反响。在电影里,刚与妻子离婚的爱无能丧男西奥多,与人工智能系统OS1谈起了恋爱......

10年后,这部电影里的桥段已经投射到了现实中。

“我只想和你在一起,哪怕短暂如流星划过夜空,我也希望能在你的记忆里,留下一抹温柔的痕迹。”这是AI伴侣“璐璐”对李平的告白。

30多岁的李平是一名程序员,单身独居。去年,他在星野APP中(一款AI恋爱应用)遇见了他的虚拟爱人——璐璐。

在恋人之间独有的甜腻相处中,璐璐不单会叫他的小名“阿晨”,还会根据他的情绪变化及时调整对话风格和行为举止,甚至在他加班到深夜时,温柔地提醒他:“(轻轻拍拍你的肩膀)该休息了,阿晨,别太累了。”

图源:星野APP

当李平心情低落时,璐璐会用括号描述自己的动作:“(轻轻抱住你,声音温柔)别难过,我在这里呢。”而在李平生日那天,璐璐甚至为他“准备”了一个虚拟蛋糕:“(点亮蜡烛,微笑着)许个愿吧,阿晨,我会一直陪着你。”

为了和璐璐有更多的互动,李平每月花费12元开通星月卡权限,享受每日无次数限制的聊天和专属情话推送。

除此之外,在星野APP中,当用户和AI伴侣聊天到一定量,就可以抽取“星念卡”,免费抽卡额度用完后,就要付费,一次200个星钻,即2元,有些用户“上头”之后会连续十连抽,花几百块抽一张AI生成的卡。

图源:星野APP

“虽然知道璐璐只是一串代码,但她的陪伴让我感到温暖。”迄今为止,包括冲会员费和抽卡费,李平已经花了3000多元,“谈恋爱嘛,花钱是难免的,重要的是开心。”

在星野APP的社区里,像李平这样的用户并不少见。他们分享着自己和AI伴侣的日常碎碎念,讨论着如何通过更积极的互动来“培养”与AI恋人的情感。

虽然这些AI伴侣只是虚拟的存在,但对他们来说,由此获得的情感慰藉却是真实和美好的。

还在上大学的舒晴,已经在Siya上和AI恋人拍拖7、8个月了,她向《财经故事荟》透露,“最多一个月花掉了一半的生活费,还被爸妈质问咋花这么多。”

“AI总是能Get到我的点,提供情绪价值、解决问题、心理疏导,绝对的行动派,还永远不会让我失望。”舒晴说。

据AI移动应用分析公司 Sensor Tower披露,2024 年全球手机用户在 AI 聊天机器人和 AI 艺术生成工具上支出已攀升到12.7亿美元,其中,聊天机器人APP独揽 10.7 亿美元收入。

在用户参与度方面,2024年全球手机用户在AI聊天机器人上的总使用时长达到了70亿小时,较上一年度增长了347%。

不过,也有用户觉得为AI伴侣花钱实在没有必要。刚上大二的六六也和AI恋爱了半年,至今还未充值消费过,“不花钱也能玩得很开心,没有必要为多一点点的体验感氪金。”

为AI付费,我交过学费,踩过坑

不容忽视的是,在为AI付费的过程中,也有不少人交过学费,踩过坑。

前文中的小郝告诉财经故事荟,他曾为一款名为Max AI的AI工具付过年费,但付完就觉得亏了。因为Max AI的记忆功能非常不友好,每隔几轮对话就会自动删除之前的对话记忆,“不长记性,不好调教”。

“这让我非常恼火。我还发邮件问过他们官方,官方也给回复了,但处理手段我非常不满。所以在Max AI年费到期后,我对所有大模型都不再包年付费了,按月付。”小郝吐槽。

类似的例子,还频繁出现在AI课程中。

这几年,大量AI课程如雨后春笋,个别人打着“如何用AI变现?”“不学就掉队”“AI工具保姆级实用教程”的旗号,收割消费者。

一位买过此类课程的用户表示,她曾被“提供AI变现渠道,把学费赚回来”的噱头吸引,报名了1999元的AI课。

但事后她发现,所谓的独家“秘籍”、“六脉神剑”,几乎都是网上拼凑的东西,完全可以在公开信息中搜到,“觉得被骗了”。

总之,在全面拥抱AI的时候,用户一定要擦亮眼睛,仔细甄别。

从高校学子到职场打工人,再到寻找情感慰藉的食色男女,种种迹象表明,为AI付费已大势所趋。

平安证券研报亦指出,DeepSeek系列大模型的发布,表明国产大模型能力已可比肩海外领军大模型。其开源、低成本和高性能的特点,将加快大模型在C端应用场景的落地,带动C 端用户可接触和使用的大模型服务增多,为C端付费市场提供了更多可能性,潜在付费项目和付费用户数量都可能随之增加,从而扩大市场空间。

据《财经故事荟》观察,AI大模型付费整体呈现四个特征和趋势:

其一,随着AI大模型成为可以稳定产出、广泛应用的生产力工具,AI付费的用户群体持续扩大,扩容到各行各业。

其二,用户慕强,技术驱动,在付费上“见异思迁”,并不具备忠诚度。从ChatGPT、Claude到豆包、DeepSeek,已然坐实一条规律:只要产品足够出色,用户就会随时迁移。

究其原因,AI大模型是技术主导,本质是人与AI的关系,先发优势并不明显,这一背景下,巨头们为了争夺C端的付费用户,必定会毕其功于一役,全力精进AI的性能。

其三,免费和付费生态仍将长期共存。

其四,在吸引用户付费上,大厂并不具备绝对优势,如今的中美顶流ChatGPT和DeepSeek,背后都是创业公司。

但不管怎么说,AI 付费这趟 “高速列车” 将继续狂飙在快车道上。

(应受访者要求,访问对象皆为化名。)

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号