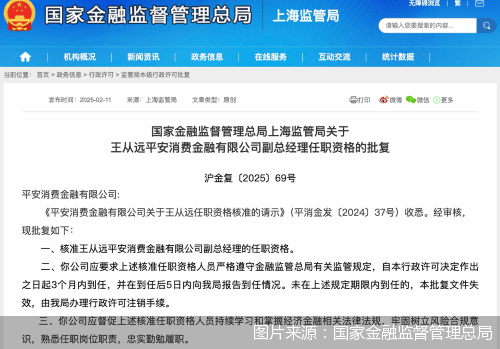

消费金融公司高管变动持续进行中。2月12日,记者注意到,国家金融监督管理总局上海监管局于2月11日披露《平安消费金融有限公司关于王从远任职资格核准的请示》,核准王从远平安消费金融有限公司(以下简称“平安消费金融”)副总经理的任职资格。

整体来看,年内已有6家消费金融机构的8名高管发生变动。有从业人员透露,消费金融机构人员变更或是原有高管调整,或是基于公司实际经营需要引入新人才。分析人士指出,高管更替可能为公司带来新的战略方向和经营理念,有助于激发组织活力,但也需要权衡利弊,确保变动带来的正面效应大于负面影响。

6家机构调整高管

按照要求,王从远应在行政许可决定作出之日起3个月内到任,并向监管部门报告到任情况。

而这也是年内平安消费金融第二起高管变动,2月5日,国家金融监督管理总局上海监管局核准毛进亮平安消费金融董事的任职资格。

记者进一步统计发现,进入2025年以来,包括前述两起人事变动在内,已有6家消费金融机构的8名高管发生变动,涉及董事长、董事、副总经理及首席风险官等多个关键岗位,其中还有建信消费金融有限责任公司(以下简称“建信消费金融”)、招联消费金融股份有限公司(以下简称“招联消费金融”)等头部机构。

具体来看,国家金融监督管理总局北京监管局近日发布批复,核准李建峰建信消费金融董事长的任职资格,此次换帅也是建信消费金融自2023年6月成立以来的首次重要高管调整。更早一点,还有陈伟获批担任海尔消费金融有限公司副总经理,北银消费金融有限公司李岩、王文杰获批任董事,曾至民获批担任厦门金美信消费金融有限责任公司副总经理,蔡学聪获批担任招联消费金融首席风险官。

公司本次人事变更具体是何原因?在选任高管时主要考虑哪些因素?记者向平安消费金融、招联消费金融以及海尔消费金融等进行采访。海尔消费金融方面表示,本次高管变动是公司人才引进的需要,已报送监管并获得批准。对于消费金融行业来说,高管变动也加速了银行、科技、消费金融公司之间的人才交互,加速了整体行业模式创新复制、科技金融能力融合,对于整个行业都有积极意义。

在高管任用上,海尔消费金融公司首先是考虑其战略承接能力,能将公司的战略目标与监管目标转化为可落地可盈利的商业模式,具体要再根据其分管的领域,例如与资金端、资产端、科技端的多端资源整合能力、风险管理能力等相匹配。

截至记者发稿,未收到其他公司回复。

在北京市社会科学院副研究员王鹏看来,年内消费金融机构密集的高管更替情况反映了行业内在的多重压力和机遇。一方面,随着消费金融市场的日益饱和与竞争加剧,公司需要通过引入具备创新思维和战略眼光的新高管来增强市场竞争力,确保在激烈的市场环境中稳步前行。另一方面,这也体现了公司在面对业绩压力、战略调整或监管趋严等挑战时,积极寻求变革和突破的决心。

王鹏指出,高管更替可能为公司带来新的战略方向和经营理念,有助于激发组织活力,提升公司的创新能力和市场适应性。然而,过度频繁的高管变动也可能带来一些负面影响,如破坏公司战略布局的连贯性,降低决策的执行效率,增加新旧高管之间的磨合成本等。因此,公司在进行高管调整时,需要权衡利弊,确保变动带来的正面效应大于负面影响。

公司按需引入新人才

“持牌金融机构是经营性企业,有正常的人才流动情况和人才引进需求。整体来看,从业机构进行高管变动的主要原因通常是两方面,一是原有高管因退休、辞职、岗位调整等原因而离任,从而选拔、引进新高管,而很多银行系消费金融机构的董事长、总经理是由大股东任命的,若股东高管变化便会引发消金机构变化;二是按照企业业绩发展需要,公司按需引入新人才。”有持牌消费金融机构从业人员告诉记者。

此外,前述消费金融机构从业人员还提到,考虑到实际经营需求,消费金融机构也会从外部聘选高管,但会要求高管具备充足的从业经验,了解消费金融业务,确保业务合规。而在问及聘任高管是否与公司经营业绩挂钩时,该从业人员提到,这一情况具体要看各公司的绩效考核制度。

从消费金融机构实际展业情况来看,前述说法也能得到证实。例如,建信消费金融新任董事长李建峰来自建设银行,也是建信消费金融开业后的首任总裁,该公司首任董事长童学锋则是到龄退休。

需要注意的是,作为持牌金融机构,消费金融公司高管变更需要获得监管批复同意,监管对于任职人员也有要求。《消费金融公司管理办法》强调,消费金融公司应当明确高级管理人员范围、职责,规范高级管理人员履职行为,清晰界定董事会与高级管理层之间的关系,确保配备的高级管理人员的职责分工符合适当分权和有效制衡原则。

王鹏认为,消费金融高管任职受到更严格管理将有利于提升行业的合规水平和风险防控能力。通过加强对高管任职资格的审核和管理,可以确保高管团队具备足够的专业能力和合规经验,从而更好地引领公司的稳健发展。此举将有助于降低行业风险,保护金融消费者的合法权益,促进消费金融行业的可持续发展。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号