通信信息报

(记者 张苏慧)今天是元宵节,这个象征着合家团圆的传统佳节,为新年画上了一个圆满的句号。在人们心中,过了元宵,农历新年才算真正结束。

(图片摄图网)

新年回家团圆,是每个游子心底最迫切的愿望。在归乡的路途上,高铁、飞机凭借高效快捷成为众多人的心头好。然而,也有不少人选择开车回老家,亲自掌控归乡的节奏,享受沿途的风景。在今年开车返乡的滚滚车流中,笔者留意到,除了常见的油车,新能源汽车的数量明显增多,它们成为了今年春运路上一道独特的“绿色风景”线。为了深入了解新能源汽车在长途返乡旅程中的表现,春节期间,笔者有幸乘坐肖女士驾驶的特斯拉新能源汽车,一同踏上了从福建宁德到江苏盐城长达900公里的漫漫返乡路……

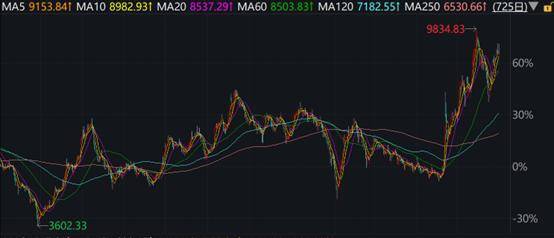

新能源汽车成为春运“新宠”

这个春节,越来越多像肖女士一样的车主加入了开新能源汽车回家的队伍当中。据央视新闻报道,2025年春运以来,全国高速公路新能源汽车日均流量 685.46万辆,同比2024年同期上升61.81%;新能源汽车流量占比 17.56%。

肖女士选择新能源汽车,很大程度是基于经济考量。在成本方面,新能源汽车优势明显。她给笔者算起了账,电车每次充电花费三四十元,每公里充电成本不到0.1元,而自家原来的油车每公里成本约0.6元,如此对比下来,电车每公里比油车便宜约0.5元。“长期下来能节省不少开支呢。”肖女士笑着说道。

政策层面的诸多利好也是促使肖女士做出选择的关键因素。当下,不少城市实行油车限号、限行政策,而一些城市则为新能源汽车发放绿色牌照,允许其在一定程度上不受限号、限行政策制约。这对于像肖女士这样经常需要灵活安排出行的人来说,意义重大。有了新能源汽车,她的出行计划更加自由,无需再像以前开油车时那样,时刻关注限号、限行信息,担心因限号、限行打乱行程安排。

此外,针对国产新能源汽车,政府在购车环节还给予大力支持,除提供直接购车补贴外,还能享受免征车辆购置税、车船税等优惠政策,甚至还推出以旧换新补贴政策,鼓励消费者报废旧车购置新能源汽车。

笔者询问肖女士驾驶感受,肖女士表示:“其实跟驾驶油车并没有什么不同,动力响应也挺快的。”就笔者的乘坐体验来说,如果不提前告知是新能源汽车,坐上去跟油车的感受几乎一致。车内安静舒适,行驶过程平稳顺畅,完全没有想象中新能源汽车与传统油车之间巨大的差异感。

续航与信任的双重考验

宁德与盐城相距近一千公里。据肖女士介绍,她所驾驶的这款特斯拉新能源汽车,充满一次电需40—50分钟,续航里程可达400多公里,此次行程中共计充了三次电。

尽管新能源汽车车主普遍存在里程焦虑,但肖女士却显得颇为淡定。笔者留意到,三次充电过程中,均顺利找到了充电桩,并未出现长时间寻找的情况。

图为某高速公路服务区里的充电桩

为缓解新能源车主自驾出行中“充电难”问题,交通运输部门积极组织充电基础设施建设。截至目前,全国高速公路服务区(含停车区)累计已建充电桩约 3.5万个,已建设充电设施的高速公路服务区占比从2023年底的85%提升至 98%,除少数高海拔服务区外基本实现全覆盖。

肖女士提到,新能源汽车用电特性与手机充电颇为相似,天气越寒冷,用电量消耗越快,相应地充电需求也就越多。她感慨道,从气候条件对车辆使用的影响来看,北方不如南方适宜驾驶新能源汽车。

谈及充电时机的选择,肖女士表示,这与手机充电并无二致,完全取决于个人习惯。有些人倾向于在电量快耗尽时充电,而有些人则会在电量剩余一半时就进行充电。

图为肖女士的特斯拉新能源汽车正在充电

前两次充电恰好在深夜,彼时充电桩周围车辆稀少。但第三次充电时,情况稍显复杂。服务区仅有四个充电桩,肖女士到达时排在5号。倘若前方车辆电量耗尽且刚开始充电,按照正常充电时长计算,肖女士至少要等待50分钟。所幸她运气不错,仅等待了30分钟便顺利充上电。

笔者观察发现,当前排队车辆较少,充电桩基本能够满足需求,等待时间普遍不长。不过,一旦排队车辆增多,等待时间将会大幅增加。肖女士表示,若某个服务区排队车辆过多,在电量充足的情况下,她会选择前往下一个服务区进行充电。因此,在长途旅行中,合理规划行程与充电时间至关重要。

对于排队等待与充电时间累计超过一小时是否属于浪费时间这一问题,肖女士有着自己的看法。她认为长途驾驶需要高度集中注意力,每次充电的间隙恰好是休息与放松的好时机。

长途驾车无疑是一件辛苦的事。笔者就此询问肖女士,若有智能驾驶功能是否会考虑使用。肖女士表示,目前特斯拉配备有智能驾驶功能,不过该功能需要额外付费购买,而她并未选择此项配置。虽然自动驾驶功能在一定程度上能够减轻驾驶疲劳,但肖女士认为,现阶段自动驾驶技术仍存在一定的不确定性,出于对行车安全的谨慎考量,她更愿意依靠自己的驾驶技能完成旅程。

此外,智能驾驶模式下,车辆需要不断感知周围环境、规划最优行驶路径、实时调整车速和方向,这些操作都需要消耗额外的能源,将加剧新能源汽车面临的长途续航问题。

前景光明路尚长

据中汽协数据显示,2024年中国汽车销量高达3143.6万辆,连续16年稳坐全球冠军宝座。新能源汽车销量为1286.6万辆,首次实现年销破千万辆,并且连续第10年位居全球销冠。

进入2025年,新能源汽车发展势头依旧迅猛,渗透率预计将从2024年的41%提升至51%左右,这意味着新能源汽车销量将首次超越燃油车,成为市场主流。

在新能源汽车蓬勃发展的浪潮中,“上半场是电动化,下半场是智能化”已成为业内共识。随着技术持续进步,智能驾驶功能在新能源汽车中的普及率也在迅速提升。乘联会数据表明,2024年1—8月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66.6%,即三分之二的新能源车都至少配备了基础的辅助驾驶功能,而在2023年这一数据仅为45.6%。这一显著的增长趋势,充分显示了智能驾驶技术在新能源汽车领域的快速渗透。

尽管智能驾驶在技术层面已经取得诸多突破,众多车企和科技公司也在该领域投入大量资源进行研发,无人驾驶出租车等应用也日益贴近人们的生活,但不可忽视的是,当前智能驾驶技术仍面临复杂场景应对能力有限、可靠性与稳定性不足、法律伦理困境等一系列问题。

新能源汽车本身也面临着诸多困境。如,充电基础设施不足、安全性有待提升、减碳效果存在争议、电池原材料依赖进口等问题。

由此可见,新能源汽车产业还需不断创新,取得更大的进步、变得更加成熟可靠,才能够真正获得大众的认可与接纳,实现更稳健长远的发展。

(图片张苏慧/摄)

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号