随着科技的飞速进步与环保意识的增强,我国新能源汽车产业近年来迎来了爆发式增长,去年产销量双双突破1200万辆大关。然而,在这一片繁荣景象之下,新能源车主们却面临着保费高昂与投保困难的双重挑战,同时,保险公司也背负着巨大的成本压力。

为了破解这一难题,金融监管总局携手工业和信息化部、交通运输部、商务部,共同发布了《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》。该指导意见旨在通过一系列改革举措,有效应对新能源车险领域的痛点问题,更好地满足新能源车主的实际需求。

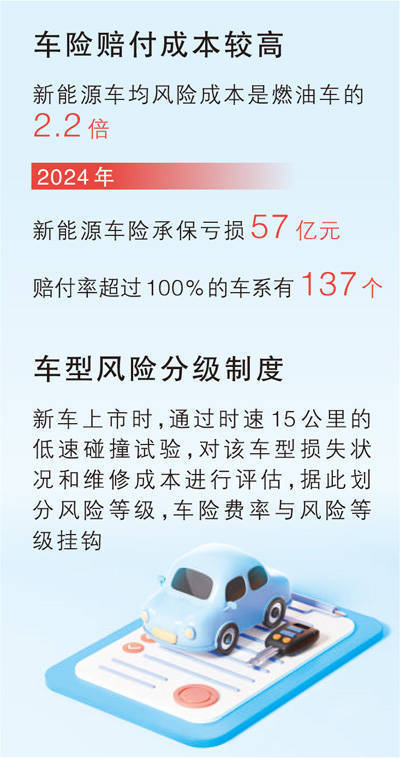

新能源车险之所以陷入“保费贵”与“承保亏”的困境,主要原因在于其高昂的维修成本。由于新能源车型在设计上更加追求集成化,一旦受损,往往需要成套维修更换,导致维修费用居高不下。数据显示,新能源车均风险成本是燃油车的2.2倍,新能源车险综合成本率行业平均水平高达107%,2024年新能源车险承保亏损更是达到了57亿元。

为了从源头上降低新能源汽车的使用成本,《指导意见》提出了一项重要举措——探索建立保险车型风险分级制度。这意味着,在新车上市时,将通过低速碰撞试验对其损失状况和维修成本进行评估,并根据评估结果划分风险等级。车险费率将与这一风险等级紧密挂钩,从而引导消费者在选择车型时更加注重车辆的安全性与维修经济性。

《指导意见》还强调了丰富新能源汽车维修零部件供给渠道和类型的重要性,旨在推动提高新能源汽车的社会化维修服务能力,进一步降低维修成本。同时,针对新能源汽车中网约车、营运货车占比较高的特点,《指导意见》提出研究推出“基本+变动”新能源车险组合产品,以满足不同车主的个性化需求。

《指导意见》还关注到了换电模式新能源汽车的保险问题。随着换电模式的快速发展,换电车辆中的电池所有权往往属于车企,导致车主在投保车险时面临诸多不便。为此,《指导意见》鼓励保险机构研究推出“车电分离”模式新能源商业车险产品,为相关新能源汽车提供更加科学合理的保险保障。

针对新车型、小众车型承保数据有限导致的投保难问题,《指导意见》提出了引导保险行业建立高赔付风险分担机制和平台的解决方案。目前,“车险好投保”平台已经上线运行,为投保难的车主提供了便捷的投保渠道。通过这一平台,车主可以自主选择保险公司完成投保,有效缓解了投保难的问题。

在定价方面,《指导意见》要求持续优化商业车险基准费率和自主定价系数浮动范围。通过充分发挥行业纯风险保费在定价中的基准作用,完善常态化调整机制,使车险定价更加精准合理。同时,对新能源商业车险自主定价系数浮动范围进行合理优化,以促进新能源车险价格与风险更为匹配。

为了进一步提升新能源车险的服务质量和效率,《指导意见》还鼓励保险行业积极运用大数据、区块链、云计算等先进技术,加快数字化、线上化、智能化转型升级。通过技术创新和优化业务流程,不断提高对新能源汽车的风险识别和精算定价能力,实现降本增效。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号