2023年春运期间,某北方高速服务区里,十余辆纯电汽车在-20℃的极寒中集体趴窝,凝结成一组震撼的"新能源冰雕"。这个画面如同刺骨寒风,吹散了车企"充电五分钟续航八百公里"的营销神话。当2024年春运叠加新一轮寒潮,新能源汽车的冬季困境再次成为全民关注的焦点。这场关于新能源车冬季表现的讨论,不仅关乎技术突破,更折射出整个产业在快速发展中必须直面的挑战与机遇。

一、冰雪围城下的技术拷问

零下15℃的低温像一把无情的标尺,将NEDC续航里程的虚标水分彻底冻结。磷酸铁锂电池在-10℃时放电效率骤降30%,热管理系统每小时消耗8%电量维持电池活性,原本500公里的标称续航在真实场景中缩水至300公里。充电桩前排队四小时等待补能的队伍里,车主们裹着毛毯在车内跺脚取暖的画面,折射出冬季补能体系的结构性短板。

某新势力品牌的BMS电池管理系统在极寒测试中暴露致命缺陷:-25℃环境下电池预热需90分钟,充电效率仅为常温的40%。这些数据背后,是动力电池材料化学特性与热管理技术尚未跨越的物理鸿沟。当车企将实验室工况数据包装成营销话术时,真实的冰雪场景正在戳破技术泡沫。

更深层次的问题在于,新能源汽车的冬季表现不仅关乎电池技术,更涉及整车系统的协同优化。传统燃油车经过百年发展,已经形成成熟的冬季应对方案,而新能源汽车作为新生事物,在热管理、能量分配、系统集成等方面仍存在诸多不足。这些技术短板在冬季集中爆发,成为制约用户体验的关键因素。

二、破冰之路上的技术突围

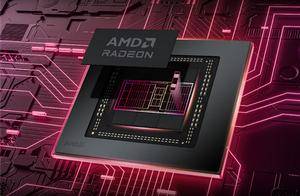

问界M9在漠河-40℃极寒测试中展现的技术突破颇具启示:其自研的AI智能温控系统可提前30分钟预判环境变化,通过电机余热回收与PTC加热协同工作,将低温续航衰减控制在15%以内。宁德时代麒麟电池采用电芯直接冷却技术,在零下20℃环境仍保持85%以上充电效率,这标志着材料创新正在突破物理极限。

充电网络建设正呈现几何级数增长,2023年全国新增公共充电桩93万个,超充站数量突破8000座。京港澳高速全线铺设的480kW液冷超充桩,能在零下30℃实现10分钟补能400公里。国网打造的"充电机器人+储能站"组合,正在构建动态响应的智能补能网络。

技术创新正在重塑冬季用车体验。热泵空调系统能效比提升至2.5以上,相比传统PTC加热可节省40%能耗;电池自加热技术通过脉冲电流实现快速升温,将低温充电时间缩短50%;智能能量管理系统可根据路况、温度、剩余电量动态调整能量分配策略。这些技术突破正在逐步缩小新能源车与传统燃油车在冬季表现上的差距。

三、智能时代的体验革命

华为ADS 2.0系统在新疆暴雪路况下的表现令人惊艳:激光雷达与毫米波雷达融合感知,配合雪地模式算法,能在能见度不足10米的暴风雪中自动保持车道。小鹏XNGP的冰雪路面横向控制精度达到±5厘米,其自主研发的低温环境感知标定技术,让智能驾驶不再畏惧风雪。

当传统燃油车仍在依赖机械四驱时,新能源车已进入算力驱动时代。某品牌智能座舱的"雪地模式"可联动导航、电池管理、热泵空调等12个系统,通过云端路书提前规划补能策略。OTA升级带来的电池预加热算法优化,正在将冬季用车从被动适应转向主动预防。

智能化正在重塑冬季用车体验。通过车路协同系统,车辆可提前获取前方路况信息,智能调整能量分配策略;基于大数据分析的智能补能系统,可根据用户出行习惯和实时路况,推荐最优充电方案;远程温控系统让用户在上车前即可预热车辆,告别寒冷等待。这些创新正在将冬季用车痛点转化为智能化体验的亮点。

站在2024年春运的风雪中回望,新能源汽车的冬季困境既是技术演进的试金石,也是产业升级的催化剂。当800V高压平台遇见5C超充电池,当全域热管理邂逅人工智能,这场关于出行革命的冰雪奇缘正在书写新篇章。正如当年燃油车突破高寒禁区需要数十年技术积累,新能源车跨越冬季鸿沟的进程,注定是技术创新与用户需求持续对话的动态平衡。或许在不远的未来,"冬季续航焦虑"终将成为历史注脚,而此刻的每场风雪,都在加速这个未来的到来。

这场关于新能源车冬季表现的讨论,不应局限于技术层面的优劣对比,而应看到整个产业正在经历的深刻变革。从材料创新到系统集成,从补能网络到智能体验,新能源汽车正在构建全新的技术体系和用户体验。冬季困境的突破,不仅需要技术创新的持续投入,更需要整个产业链的协同进化。当技术创新与用户需求形成良性互动,新能源汽车才能真正跨越冬季鸿沟,迎来属于自己的春天。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号