编者按

全国工商联下属中国民营经济研究会的报告显示,在中国民营企业中,85.4%为家族企业。从2017年到2022年,中国历史上规模最大的一批家族企业进行交接班。

在外界的刻板印象里,这些民营企业家族的年轻人生活优渥,衣食无忧。接班意味着拥有更多财富。但事实上,他们看着、跟着父辈一代奋斗而来,知道经营企业的复杂甚至凶险。

他们通常拥有更高的学历,在世界各地求学。他们伴随家族企业成长的30年,也是中国制造业快速发展和变化的30年。

他们接手或即将接手的民营企业,是中国经济“五六七八九”中的一份子——税收贡献超过50%,国内生产总值占比超过60%,技术创新成果占比超过70%,城镇就业岗位超过80%,企业数量占比超过90%。

关于接班,他们挑战不小:中国制造业经历着AI崛起、中美贸易战、地缘政治冲突不断、新冠疫情、产能过剩、全球供应链重组的冲击……上一代人的“卖方市场”已经过去,持续“卷”价格注定走向企业与市场的“双输”。

如今,我们走近一个个具体的、正在奋斗的年轻人,了解他们的商业梦想和他们眼中的企业家精神。他们完成企业传承的过程,或许就是众多中国工厂蜕变升级的过程。他们可能会改变企业管理的内核,重新定义中国制造,或许还将在环环相扣的全球供应链中影响世界。

——————————

和其他三四十岁的青年人比起来,吴晓旭没什么特别的:戴眼镜,穿几百元的户外夹克,每天早晨送女儿上学,晚上加班到快10点回家。他唯一的业余爱好登山,也因为孩子生病或者工作原因而不断改期。

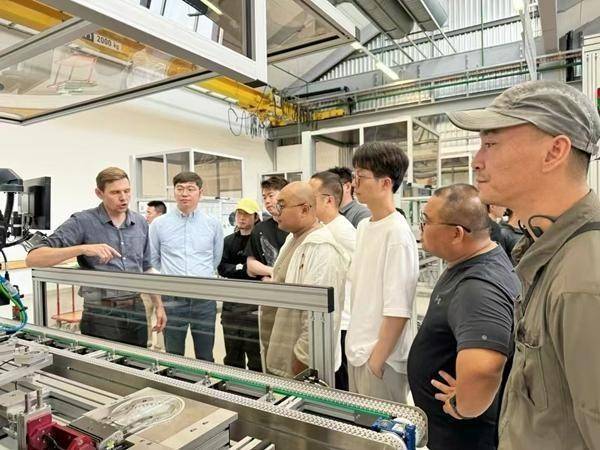

“齐梁青年协会”自发去欧洲工厂考察。

只需要一个标签,他立即能变得“显眼”:他有家族企业。在眼镜行业,他的父亲做了近40年。一块钱一块钱地攒起来,建起了工厂。

十几年前,吴晓旭跟着哥哥逐渐接手家里的企业。连着几年,兄弟俩让家里的营业额每年三四倍地增长。就在他们雄心勃勃准备开启第二个“五年计划”时,因为资金困难,他们被行业淘汰了。

吴晓旭明白了这个标签的残酷:做得好是应该的,你已经占了先天资源和优势,做得不好就是“败家”,“能力不行”。

“跌倒再爬起来,再继续向上,这是我理解的企业家精神。”吴晓旭对中青报·中青网记者说。

出局6年后,吴晓旭和哥哥重新回到眼镜行业,做镜片。他形容,离开行业的几年,自己和公司的“DNA都被改造了”。

他们搬进新建成的5G数字制造中心,尝试将精密光学、视光学、眼科学、先进数字制造进行跨界融合。在吴晓旭看来,有技术的产品才能有“根”。

他们想“摆脱那些低级的、无底线的模仿和内卷,努力去做一些创新和创造”。

“我们就是要做这样一家技术公司,我们更希望基于这样的价值观,实现自我存在的意义。”吴晓旭在朋友圈写道。

1

“接班”对于吴晓旭来说,带有一种宿命感。

1985年,吴晓旭出生在安徽省凤阳县。那时,中国的经济体制改革继续向市场化迈进。

父亲吴继红(化名)在他出生前一年从凤阳的国营厂辞职“下海”,到江苏丹阳做镜片生意。那年,《中国青年报》的一份调查显示,当年最受欢迎的职业排序前三名是:出租车司机、个体户和厨师。

吴晓旭对那个年代的“全民经商热”没什么概念。他和哥哥当过留守儿童,放暑假了,父母回村里接他们去丹阳团聚。

吴晓旭脑海里一个挥之不去的画面是:为了省运输费,父母每人背上一百来斤的玻璃镜片,再用蛇皮袋子装一包,各抓一角抬着,带着孩子在夜里挤上绿皮火车,第二天早晨到达丹阳。

在那个“两排房子,顶上安一个钢架大棚,中间的过道又加了两排柜台”的眼镜市场里,吴晓旭最初交到的朋友都是家里做眼镜生意的孩子们。

徐剑楠是90后,浙江台州人,他家跟着做生意的人群流向这里。他的另一个好朋友肖云岳,家里做镜布生意,从浙江温州来。

肖云岳带着客户在改造后的镜布生产车间参观。

比吴晓旭小10岁的杨逸听父母讲起,一家人从苏北农村来丹阳,给开镜片厂的亲戚打工。在旅社里的一间长租房里,父母在床边的墙上打了一个架子。他在“墙上”睡过几年。

高中毕业后,杨逸原计划去澳大利亚留学,雅思考过了,父亲又建议他去学西班牙语,因为家里在墨西哥的生意将来可能需要他。最终,他去了墨西哥读大学。

他的很多朋友也是如此,选择的专业“适配”家里的需要,学企业管理、国际贸易等。他们需要在厂里先从小事开始做,按部就班地结婚生子。

2018年,25岁的肖云岳完成学业,从英国回到丹阳。他修读了两个专业,市场营销和纺织材料管理。

回国后不久,他接手了家里的外贸生意。那时,家里经营眼镜布和眼镜袋的生意陷入瓶颈期。父亲希望他“带点新的东西来”。

他投钱到线上采购平台,请专业的咨询公司给客户画像,搞员工内训,引进先进的流程制度。

一通“洋”操作之后,肖云岳发现成效都不理想。员工离职率升高,老客户流失,业绩上不去。他自己的状态也糟到了极点,“不学习不运动,沉迷吃喝玩乐,酗酒,肥胖,工作生活一团糟”。

他意识到,行业和市场不会列队欢迎这些满腔热情的年轻人。经营企业充满复杂和凶险。

2

办公楼一层,人形广告牌上的明星都过了气,那些落灰的金色荣誉奖牌被遗忘在透明玻璃隔断的展厅里。

与明亮、开放、现代的5G数字制造中心相比,这里显得冷清陈旧。它保留着8年前的陈设。

“我知道我们有一天还会回来的,”吴晓旭说,“回到这个行业里。”

2008年,吴晓旭从复旦大学本科毕业,进入自家公司。那时,家里的生意正从单纯做镜片贸易,转向建工厂做实体经济。

在公司5G制造中心的会议室里,吴晓旭(中)和来自德国、瑞士、英国、中国的工程师们开会讨论技术问题。

转年,他和哥哥策划了全新的品牌推广战略,成为整个行业第一家引进明星代言的企业。他们当过“显眼包”——广告牌几乎占据了这座“眼镜之都”所有显眼的地方,进货会定在北京的五星级酒店,现场布置得像走秀的T台。

吴晓旭跟着哥哥接手后的5年,这家“行业内增长速度最快、最有希望”的年轻企业,拿下了几乎行业内能拿的所有奖项。

第二个“五年计划”刚启动,他们便引进了国际设计师品牌,从德国、美国引进先进的工艺和生产线。但很快,企业的资金链出了问题。

“当时我想尽办法去补公司的流动资金,家里的亲戚能借的都借了,所有的房子车子都抵押了。”吴晓旭第一次意识到,想尽一切办法救企业,是企业家的本能。

那段时间,他白天睡觉,晚上起床,半年几乎没出家门。

走出抑郁状态用了将近一年时间。他第一次去见孩子,在上海新天地商场,他们吃了一个港式餐厅。7岁的儿子和他说:“爸爸我想你,你不要那么累。我不要钱,你不要给我买东西了”。

“这个时候最需要家庭的支持和外界的认可。”吴晓旭回忆,曾带着他在全国眼镜行业考察的前辈,专程跑到他家安慰和鼓励他。

在德国一家研究机构,吴晓旭(右)和研究员们探讨前沿的光学技术问题。本文照片均由受访者提供

吴继红带着孩子们复盘。他以前在部队当过兵,写过请愿书和遗书。“当年死都不怕,这点困难算什么?”

他教育孩子,敌人打到阵地,哪怕只有你一个人,也不能逃跑,死也要死在自己的阵地上。家里的企业就算不做了,也要把烂摊子处理好。

“父辈的言传身教,时间和各种各样因素沉淀下来的东西,就是一个企业的传承,是花钱买不来的。”吴晓旭说。

3

杨逸嗅到危机比吴晓旭晚。

当时27岁的杨逸也是回家“收拾烂摊子”。家里的海外生意已经到了“生死存亡的时刻”:曾经的主理人另立门户,员工和客户跟着走了,商标也被转移了。很多同行劝他们放弃外贸生意。

杨逸那时刚做完胆囊摘除手术不久,医生建议休息3个月。他察觉到父母“快招架不住了”。他决定收拾箱子出国,去试一试。

父亲第一次向他“交家底”。父亲宽慰他,想尽办法去做,起码是在自己家手里,做倒了就倒了。他比父亲更坚定,“我倒了行,公司不能倒”。

事实上,对于墨西哥,七八年前杨逸在那里读书,认识的人仅限于当地的同学和眼镜店里最一线的员工。至于客户在哪里,生意怎么做,怎么和政府打交道,他毫无头绪,充满“迷茫和恐惧”。

他去找了吴晓旭。那时,吴晓旭正忙着建新的厂房和生产线。杨逸知道他经历过低谷,“甚至很长一段时间头都抬不起来了”。

吴晓旭鼓励杨逸把国外生意的担子担下来,不要退缩。“既然做了这件事,就得有破釜沉舟的奉献精神。否则你不会成功的,无论你是谁。”

航班还没起飞,杨逸已经通过社交软件的定位功能,寻找在当地工作的华人,发私信,打招呼,交朋友。

即便他一直在想办法,业绩还是像一条向下的抛物线。他到墨西哥没几个月,就迎来了最艰难的时刻——50个店员有40个离职了,客户集体倒戈。

杨逸埋头打包镜片,在人生地不熟的地方独自熬着。他和柜台一样高时就帮家里打包镜片——食指关节处缠上胶布,避免被装镜片的纸袋割伤。没人会要求他帮忙,但他看见家里有活,大家都在忙,就会主动去做。

“我们苏北人就是能吃苦。”这是杨逸从父母身上学到的。

竞争对手也在行业里散播了很多声音,形容他是一个“玩票的‘富二代’”。

“给年轻人一点机会,给我一个小孩一点机会,我还有漫长的时间和你们相处。”杨逸逐个去拜访客户,他作主将对方之前欠的账款直接平掉,接下来的合作重新谈利益分配。

杨逸觉得父母那代人经常被感情左右,背着“名声包袱”。自己远比他们理性。

他组建自己的团队,按当地政府要求,公司的中国人与当地人按1∶4配比。招人没有什么特别的条件,“我讲一些事情,你能不能和我共情,能不能站在同一个价值观上”。

杨逸带着销售团队出差,早晨飞走,半夜回来。哪怕一两千块钱的订单,他也不允许流失。对抢客户的人,“凶得不得了”。他称自己是销售界的“泥石流”,“乱拳打死老师傅”的新人。

在墨西哥熬了3年,他们的生意终于开始好转。和过去十几年的最好业绩相比,年增量超过20%。

对于随时可能变化的贸易政策,他准备了应对的办法,没那么焦虑。这些都不是父亲教给他的。“教人是教不会的,遇到事情了你才会想出路。”

他的理性里包裹着一些情感:他习惯称自己的团队成员“家人”,员工遇见了难事他会第一时间顶上,看到他们高峰时通勤的辛苦,杨逸把上午营业时间推迟半小时。他努力的目标是,员工分得公司80%的股权,自己留下20%就可以生活得足够好。

4

东山再起时,吴晓旭、杨逸越来越理解员工的重要性,“以人为本”不是口号。

他们的朋友肖云岳,直接把“追求员工的物质幸福”贴在办公楼进门最显眼的位置。

刚接班那几年,肖云岳觉得自己受到了上一辈人观念的影响,追求效益、财富,甚至有一些急功近利——只要效益是增长的,其他无所谓。

肖云岳经历了一个转变的过程。日本实业家稻盛和夫的理念影响他最深。稻盛和夫的那本《活法》,他经常翻。

他从管理公司的具体事务,转向“人”的自我管理。他最先在公司推行自律文化,建议员工加强运动、读书。

起初,有人抱怨“上班本身就很累了,难道‘牛马’连下班时间都不配拥有吗?”

肖云岳就带头执行。他不再参加那些“夜夜笙歌”的酒局,每天凌晨4点起床,看书、跑步、冥想,把健身计划和运动记录发进公司群里。他从170斤减到120斤。高管团队每天5点30分起床跑步,人均减重20多斤。现在,他们的跑步群里已经有51个人。

他带着高管团队外出去企业参观。在福建泉州,一家企业六七百名员工,一半都是从其他省份来的。公司盖了公寓楼,建了托儿所,支持员工把外地的家人和孩子接到身边来。每天有专门的“校车”接送孩子上下学。

肖云岳去参观时,孩子们正在公司的大院里骑车、打篮球。那个场面让他和同事们落泪了。

在山东,一家传统的食品企业,老板介绍,包括一线工人、保洁、门卫等后勤人员在内,一年工资至少10万元,待遇是行业平均水平的两倍。

“‘让员工幸福是他的信仰’这种道理或者口号我们听过很多,但切切实实把它做到的人讲出来真的很有力量。”肖云岳说。

这样的企业成了他们学习的榜样。他和父亲找到了共同的老师“稻盛和夫”。父子俩意见分歧时,就去“问”老师。

过去一年,他们花150万元升级了十几年没变过的生产车间。调整全员薪资,公司为此付出的人力成本翻了一倍。他们给公司的保洁阿姨办荣退仪式,给一线的生产员工办生日会。

引起过争议的是给主动离职的同事办“毕业舞会”。有人担心尴尬,肖云岳解释,他跟大家一起学习了3年,现在只是毕业了,从这所“学校”离开了,有新的人生路要走。

“我们内心充满真诚和爱地去祝福他,他也能感受到。”在那场毕业舞会上,大家准备了视频和礼物,很多人都哭了。

“不务正业”的这两年,他们没有刻意去做的销售业绩开始上升。至于公司做到什么规模,他没有想过。

“我们希望能够照顾好员工,让他们的家庭幸福,生活得幸福。”肖云岳强调,“这就是我们想的。”

5

离开眼镜行业的几年,吴晓旭跟着父亲和哥哥在新的领域找机会。他背着包,开始“北漂”为家里联系业务。

一次和客户开会,对方提出了不少技术要求。他答应得干脆,“没问题!”直到散会,父亲的朋友严肃地问他:“真的能做到吗?”

他面红耳赤。曾经做渠道和营销的经验让他觉得,客户的要求最终无非在价格、铺货、提成分配上解决,都是利益分配的事。他的父辈们打拼时大都是这么做的。

徐剑楠发现这样的理念有着强大的惯性,他平均每个月有十几天在出差,在全国各地,拜访客户。他观察到,上一代人做生意时处于卖方市场,大家只要关系好,价格可以便宜,货也可以多卖。但现在,这些经验逐渐失效。

“结算价格打7折,送一台20万的进口镜片磨边机,再多放一年的账期。”吴晓旭目睹过父亲30年的老客户被抢走的过程。

“价格战”愈演愈烈。“他们的成本就是比你还低,价格是大家都不会卖的价格,那市场是不是就是他们的了?”另一名眼镜民企的年轻人感慨。

吴晓旭厌倦了这样的内卷。“制造业是骗不了人的,你东西好就是好。”

他找做基础研究的科学院所合作,升级材料和工艺。为了优化算法,他找光机研究机构指导。在德国、瑞典等国家的研究机构,他和国外的专家们探讨前沿的光学技术。

眼下,在新建成的5G数字制造中心,他们研发生产的“自由曲面全像差矫正数字镜片”,根据每一双眼的验光报告定制而成。整个工厂,找不出两副一样的镜片。

验光系统也是他们自己研发的。对用户的眼睛进行3D建模扫描,再由云端的服务器计算出镜片模型,最终将验配的精准度控制在5度,这是传统验光配镜最小屈光间隔25度的1/5。

每25度划分一阶,这是180多年前形成于德国的标准,一直被沿用至今。相比于人的视觉分辨力,这个分阶跨度不够精密。

在吴晓旭看来,曾经的那场危机让他们彻底“清零”。现在没有库存,没有任何他们创新和变革的障碍。

新的工厂里,仓储方式也被彻底改造了。他们学习欧洲“立体式的垂送方式”,节约土地,效率更高。库存的管理系统完全由AI来做。

因为觉得“年轻人对地球一定要有责任感”,他们将生产废水进行处理,变成纯净的水,树脂废渣全部被收集起来。

吴晓旭的父亲吴继红也亲手做过镜片——像“烤月饼”一样,两片模具合起来,液体浇在中间,在炉子里烤十几个小时。1979年,他在国营厂烧出了第一副青驼玻璃毛坯。

“天壤之别”,吴继红形容父子两代人做出的镜片的差异。在他看来,年轻人读过大学,见过世面,接触的新事物多,是自己这代人比不了的。

去欧洲考察学习时,吴晓旭发现,在欧洲工厂,做着和他们一样工作的“全都是老头”。家族里的年轻人不愿意接班,更愿意去学计算机、艺术和金融。

回来后,吴晓旭给员工们开会,“整个产业链到了必须由我们来做这件事情的时候。”

6

吴继红完成了“帮三年,扶三年,看三年”的任务,帮孩子扛住过“生死考验”。把企业彻底交给了两个儿子。

他有空就去工厂“上班”,忍不住定期看财务报表。吴晓旭给他的新职位是“CGO,首席园艺师”,厂区里的花花草草归他管。

早几年,孩子们嫌苦,不愿意管工厂,他就自己去盯着。所有的路、变电房、车库,当时50多岁的吴继红带着工人一起浇筑,每天凌晨4点出门,晚上快12点回家。

觉察到了儿子们想要当家接班的心情。吴继红不约束他们,“两个小家伙当得对就让他们当,不对的也可以纠正”。

“我觉得今天我们坐在这里,我们还有未来,很大程度上是因为我的父亲,我觉得他对权力的欲望不高,或是说对控制的欲望不高。”吴晓旭说。

他和朋友们能举出的例子有很多,有的由于创业父母过于强势,一些年轻人“从接班变成接孩子上下学”。

在杨逸的印象里,父母从来没有试图展现过家长的权威,父母对他所有的要求就是“身体健康”。

在杨逸看来,“对成功的路径依赖”是上一代老板身上的劣势。

另一名年轻人也感受到了。眼下生意越来越难做,厂子的经营“不过是疲于奔命”。他觉得销售模式和价格体系需要打破重建。他的父亲则认为应该把产品做得更丰富。这样的讨论通常会以执行父亲的建议而结束。

“对他们来说,改变就是巨大的风险,对待新东西是很谨慎的。”徐剑楠补充道,“他可能要传承给下一代去拥抱(变化)。”

这种“出差的时候像个老板,回到厂里是打工人”的日子会持续一段时间。这些年轻人普遍认可的是,等真正能决定公司的钱花在哪时,才差不多算是真正接班了。

对于9年前的那场失败,吴继红不怪儿子,“是自己能力不够,没经营好”。他承认,做贸易与做实体经济完全不同,他们高估了自己的资金实力和精力。

他那时对建厂近乎执念。那块土地,他看了三四年才“得手”。“我总觉得实业可以报国,制造业必须有自己的工厂。”

儿子们经常和他“叫板”。有时是管理理念上的差异。工厂投入大规模生产时,吴晓旭觉得要打造专业的管理团队,老板不能每天从早到晚待在工厂车间,“花了那么多钱请人来,自己比他们还累”。

吴继红赞同儿子的观点,但具体到每天生产的上百个工艺环节、几百名工人的工作时就会有冲突。最后,琐碎的事情太多,“开会都开不到一起了”。

吴晓旭记得,有一次吃午饭时,父亲又在教育他。“我说吃饭你就别谈事情,如果你非要现在说,那你来管,我就不管了。”父亲没惯着他,“你不用管了。”

“急躁”,吴继红觉得这是年轻创业者要克服的缺点。

吴晓旭现在能逐渐理解父亲当年的做法。不久前,他刚被上了一课,聘请的生产管理人员擅自改变了工艺细节,导致一批镜片不合格,对客户和企业都造成了损失。

8年前,吴晓旭开始爬山。到现在,他每年都要抽出几天时间进山。

在空气稀薄地带,人的大脑运转速度变慢,他所有的心思都在公司上:怎么渡过难关?怎么用最小的成本把生产规模扩大?下一代的产品要改进哪些?

不断有投资人来找他们,想要参与这个项目,他暂时都拒绝了。“我们这个产业有技术,但又是传统制造业,它快不起来。”吴晓旭要自己验证,“这件事是安全的,稳定的,能挣钱的,有未来的”,再去谈其他的。

在他看来,自己以前做什么都很急,跟父亲拍着桌子就要说“拜拜”了。“现在不会了,我们一步步按照自己的节奏来,不会受别人影响。”

“我们现在相当于长征的四渡赤水阶段。”吴晓旭明白,他们还需要时间接受市场的检验。

7

13年前,吴晓旭把这些搞眼镜的年轻人组织起来,起名“齐梁青年协会”。丹阳是南朝齐梁两代帝王的故里。

2024年年末,“齐梁青年协会”在吴晓旭的公司例行举办年终总结会。

协会最多时有49个会员。不设固定的办公地址,定期在彼此的工厂或是公司开讨论会,“共同学习进步分享”。没有落在纸面上的章程,他们只设计了logo和标语——“友情有益”。

吴晓旭是第二任会长。但上任没几个月,整个行业都知道他家“出局了”。他觉得没脸再做这个协会的会长,他想辞掉,但大家都没同意。

2021年,吴晓旭回来后,他组织大家换届。“他们调侃还换啥会长,我们都40多岁了,马上就不青年了,又要交出去了不是?”

他觉得这个圈子里,大家也都在变化。“有的人一定要经历挫折,才会更成熟,做事会更踏实。”

2024年6月,吴晓旭组织大家去欧洲考察光学产业链。对他们来说,约上那些大公司的CEO或是创始人并不难。在他们父辈做生意时,就开始和这些企业里的人打交道。“所以这是站在了上一代的肩膀上,要承认他们提供的经验和教训。”

“在德国,在相距不超过20公里内,诞生了3家世界顶级的光学设备公司。”一名年轻的企业主感慨,“互相竞争促进、独立创新。更高的追求带来技术的快速迭代进步,最终受益的是消费者和整个光学行业。”

他不断去理解“新质生产力”。他觉得自己做的就是跨界融合的新质生产力,把全世界最先进的IT资源、科研团队资源等组合在一起,植根传统优势产业,向未来无限延伸。

也有竞争对手尝试模仿他们的做法,有的很快以失败结束。在吴晓旭看来,自己这代人经历的是底层架构和理念的竞争。不是“抄一行代码”“挖走几个人”就能复制的。

“就像‘大疆’(的产品)一样,你把它们拆开,每一个配件都知道从哪里采购。那就能复制出来一个‘大疆’吗?”他把这些科技公司作为自己学习的榜样。

“消费降级是坏事吗?消费者开始理性,不再单纯追求品牌。这对我们这种技术创业是个机会,因为这是一个国产品牌崛起,去平替那些收智商税的品牌最好的时代。”吴晓旭觉得不存在绝对意义上的危机,他又补充道,“这是我们最好的时代。”

像父亲当年一样,吴晓旭现在每天蹲在工厂里。“反应快,能吃苦,很多创新都在民营企业里,你必须是这样的,马斯克也得睡车间。”

吴继红记得,20世纪80年代,丹阳最早的眼镜“市场”在一个旅社里。在火车站附近一个村子,开旅社的是一个村干部,他告诉做眼镜生意的人,可以来这里住,旅社给大家提供方便。

那时,中国正在告别一切都需要“计划”的时代。

全国各地卖镜片的人听到了消息就都跑去丹阳,卖镜架的也来了。人多了,眼镜市场就做起来了。后来,才有了开在村里的门店、柜台。

很多和吴继红家一样八九平方米的门店,在京沪铁路线丹阳站的周围星星点点地冒了出来。

没有人会想到,这里会长成“中国眼镜之都”——在街上平均每遇到5个人,就有1个做着和眼镜相关的工作。据统计,在中国,每3副眼镜架就有1副来自江苏省丹阳市。而对于全世界的戴眼镜的人来说,近半数都使用过在这里生产的镜片。

40年后,吴晓旭接过父亲的班。他们不确定,自己的创业是否能成功。

吴晓旭这样形容,“即使我是那星星之火,我也为这个行业未来的燎原之势作了起初的贡献,我觉得行业会记住。如果说我们没有资格做星星之火,我是草原上的一抹烟火,我也让草原亮一点”。

中青报·中青网记者 马宇平

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号