在科技飞速发展的今天,智能驾驶和智能 AI 已经成为汽车行业的热门话题。走在街头,时不时能看到车身上标有各种智能驾驶技术标识的车辆穿梭而过。但仔细观察就会发现,这些 “智能担当” 大多是新能源汽车,燃油车在智能驾驶和智能 AI 领域的表现却不尽如人意,这背后究竟有着怎样的原因呢?

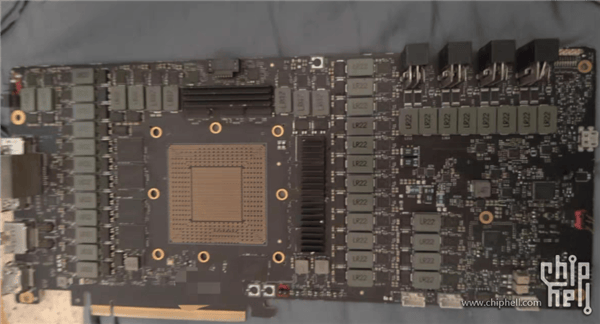

从技术层面来看,燃油车的发展历史悠久,其核心技术一直围绕着发动机、变速器以及机械传动系统。这些传统技术的研发和优化耗费了汽车制造商大量的时间和精力,形成了一套成熟且复杂的体系。而智能驾驶和智能 AI 所依赖的是电子电气架构、传感器技术、算法以及大数据等新兴领域。要在燃油车上实现智能驾驶功能,就需要对原有的车辆架构进行大规模的改造。例如,传统燃油车的电子电气架构多为分布式,各个模块相对独立,信息传输速度和处理能力有限。而智能驾驶要求车辆具备高度集中式的电子电气架构,以实现对大量传感器数据的快速处理和实时决策。这种架构的转变,对于燃油车制造商来说,不仅技术难度大,而且意味着要推翻原有的部分技术积累,重新投入大量资源进行研发。

成本也是一个关键因素。智能驾驶和智能 AI 技术的研发需要巨额资金投入,从高精度传感器的研发与生产,到复杂算法的优化,再到海量数据的收集与分析,每一个环节都需要大量的资金支持。此外,将这些技术应用到车辆上,还会增加车辆的硬件成本。以激光雷达为例,目前高质量的激光雷达价格仍然居高不下,将其装配到燃油车上,无疑会大幅提高车辆的售价。对于消费者来说,燃油车本身就有燃油成本的负担,如果再加上高昂的智能配置费用,很难在市场上形成竞争力。而新能源汽车由于其发展方向更加注重智能化和电动化,在成本分摊和市场定位上更容易接受智能驾驶技术的高成本投入。

燃油车的发展路径和市场定位也限制了智能驾驶和智能 AI 的应用。长期以来,燃油车在市场上的竞争优势主要体现在动力性能、续航里程和品牌历史等方面。消费者在购买燃油车时,更关注的是车辆的传统性能指标,如发动机的功率、扭矩,以及车辆的可靠性和舒适性。汽车制造商为了满足消费者的需求,将更多的研发资源放在了提升传统性能上。相比之下,新能源汽车作为新兴事物,需要寻找差异化的竞争优势,智能驾驶和智能 AI 正好成为了它们吸引消费者的重要卖点。新能源汽车制造商可以从一开始就将智能驾驶技术融入到车辆的设计和研发中,而无需受到传统燃油车技术体系的束缚。

法规和安全标准也是影响燃油车智能驾驶发展的重要因素。智能驾驶技术涉及到复杂的算法和高度自动化的操作,一旦出现故障,可能会对行车安全造成严重威胁。目前,相关的法规和安全标准还不够完善,对于智能驾驶系统的可靠性、安全性和责任界定等方面,还没有形成统一的规范。这使得燃油车制造商在推广智能驾驶技术时,面临着巨大的法律风险和安全压力。相比之下,新能源汽车在智能驾驶技术的应用上,往往是在相对可控的场景下进行试点和推广,更容易满足法规和安全标准的要求。

综上所述,燃油车在智能驾驶和智能 AI 领域的滞后,是由技术、成本、发展路径和法规等多方面因素共同作用的结果。随着科技的不断进步和市场需求的变化,相信燃油车也会逐渐加大在智能驾驶领域的投入和研发,实现与新能源汽车在智能领域的并驾齐驱。但在这一过程中,燃油车制造商需要克服重重困难,寻找适合自己的发展道路。对于消费者来说,无论是燃油车还是新能源汽车,智能驾驶技术的发展都将为我们的出行带来更多的便利和安全保障。我们期待着未来汽车智能时代的全面到来,让出行变得更加轻松和美好。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号