2025年2月5日,丰田汽车的一则官宣犹如一枚深水炸弹,将中国汽车行业的视线再次聚焦到上海金山区:雷克萨斯将在此独资设立纯电动汽车及电池研发生产公司,计划2027年投产,年产能10万辆。这则消息终结了长达二十余年的国产化传闻,却也揭开了这个日系豪华品牌在中国市场的命运转折点。

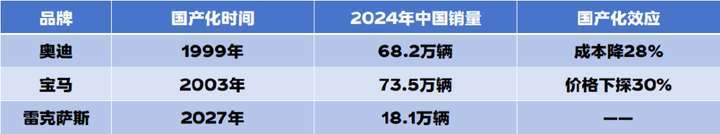

姗姗来迟的雷克萨斯国产化,究竟是背水一战的绝地反击,还是被时代浪潮裹挟的无奈之举?答案或许藏在一组矛盾的数据中——2024年,雷克萨斯在华销量艰难回升至18.19万辆,但其纯电车型占比不足5%。

战略解码:丰田的“上海赌局”

丰田对雷克萨斯国产化的布局,本质上是一场关于时间与空间的精密计算。上海金山区的选址绝非偶然,这里不仅毗邻特斯拉超级工厂所在的临港新区,更坐拥长三角汽车产业带的完整生态。根据上海市经信委数据,仅金山区就聚集了超过120家新能源汽车核心零部件企业,从宁德时代的电池模组到地平线的自动驾驶芯片,半径50公里内可实现95%的供应链本地化。这种地理优势让丰田得以复刻特斯拉的“上海速度”——后者用11个月建成工厂、3年实现90%国产化率的奇迹,正是雷克萨斯亟需追赶的模板。

更深层的战略意图藏在丰田章男的最新表态中:“到2030年,雷克萨斯在中美欧三大市场必须实现100%纯电化。”这个目标背后是血淋淋的现实:2024年雷克萨斯全球纯电车型销量仅29万辆,不到特斯拉的1/5。而中国市场的特殊性在于,这里不仅是全球最大的新能源战场(2024年渗透率47%),更是智能驾驶技术的试验场。丰田中国内部流出的战略文件显示,上海工厂将承担双重使命:一方面生产适配中国路况的L3级自动驾驶车型,另一方面作为固态电池技术的落地基地。这种“技术换市场”的策略,在特斯拉FSD入华受阻的背景下显得尤为精明。

但丰田的野心远不止于此,选择独资模式而非传统合资,暴露出其对核心技术的控制焦虑。不同于BBA将电机、电控等关键技术交由华晨、北汽等合作伙伴,雷克萨斯上海工厂从电池Pack到车机系统的全链条都将由日方掌控。这种封闭性在智能汽车时代犹如双刃剑——既避免了“蔚来+江淮”式的代工争议,也可能错失与中国科技巨头合作的机会。有业内人士透露,丰田曾与华为接触洽谈鸿蒙座舱合作,最终因数据主权分歧告吹,这为国产化后的智能化突围蒙上阴影。

时间悖论:迟来者的历史包袱

雷克萨斯国产化的决策,本质上是一场与时间的赛跑。当2005年奥迪A6L国产时,中国豪华车市场年销量不足10万辆;到2024年,这个数字已飙升至280万辆,但市场格局早已固化。BBA占据60%份额,二线豪华阵营中凯迪拉克、沃尔沃通过国产化实现年销20万辆级规模,而雷克萨斯却困在“进口光环”的陷阱里——2024年其单车利润率仍高达18%,但代价是销量较巅峰期缩水20%。

这种“高溢价、低规模”的模式在电动化时代难以为继,当新势力品牌的车主们在中控屏上刷着B站、用高阶领航辅助穿越城市高架时,雷克萨斯展厅里的ES300h还在用电阻屏演示Mark Levinson音响的Hi-Fi效果。

更致命的是消费认知的断层。某第三方调研机构针对一线城市豪华车潜客的调研显示,95后群体中将雷克萨斯列为首选的比例仅7%。这种逆转的背后是消费理性的觉醒:J.D. Power调研显示,90后消费者对“进口溢价”接受度仅17%,远低于70后的52%。这种代际认知差异,让雷克萨斯引以为傲的“年轮经营”理念遭遇空前挑战。

而国产化进程中的历史包袱同样沉重。雷克萨斯经销商体系在过去二十年深度绑定进口模式,247家4S店中约60%建于2015年前,这些重资产投入的渠道商能否适应直营模式转型?2024年某华东经销商集团财报显示,其雷克萨斯板块售后利润率高达45%,但新车销售毛利率已跌破5%。当国产车型终端价下探至30万元区间,传统4S店“以修补卖”的盈利模式或将崩塌。特斯拉用直营店颠覆渠道的故事,很可能在雷克萨斯身上重演。

突围困局:在电动化和本土化之间走钢丝

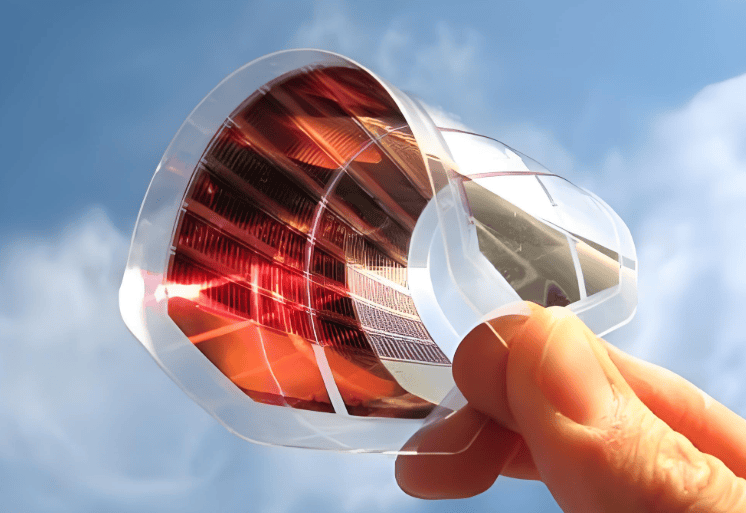

雷克萨斯上海工厂规划中藏着两个关键数字:95%的本土采购率和1000人的研发团队规模。前者指向成本控制,后者关乎技术主权。但现实远比数字复杂——在参观过工厂建设现场的行业观察人士描述中,电池车间仍将采用松下提供的2170圆柱电芯,这与宁德时代麒麟电池的CTP3.0技术存在代际差;而在智能驾驶研发中心,日方工程师正试图将T-Pilot系统适配中国复杂路况,但缺乏高精地图资质可能让这些努力事倍功半。

这种矛盾在定价策略上体现得尤为明显。以计划首发的纯电中型SUV为例,其预售价锚定35-45万元区间,直接对标宝马iX3和蔚来ES6等车型。但问题在于:宝马凭借CLAR平台共享摊薄成本,蔚来靠换电生态提升附加值,雷克萨斯却要同时承担独资工厂的折旧压力和高阶智驾的研发投入。有供应链人士测算,若要实现20%的毛利率,其电池包成本需控制在800元/kWh以下,这要求2027年前实现固态电池量产——而丰田目前公布的硫化物固态电池能量密度仅为300Wh/kg,不及宁德时代凝聚态电池的500Wh/kg。

更深层的危机来自品牌价值的重构。过去雷克萨斯依靠“进口品质+免费保养”构建护城河,但国产化后如何维持溢价?举个最直接的例子,当新能源汽车用户每天在APP上给软件团队提需求时,雷克萨斯还在强调工匠大师的“一车一检”,这不是匠心,是工业时代与数字时代的认知鸿沟。或许正因如此,雷克萨斯中国团队正在秘密推进“新东方美学”计划,试图将折纸工艺、光影切子等传统元素与AR-HUD、电子外后视镜等科技配置融合。这种文化嫁接能否成功,将决定其能否在智能电动车红海中杀出血路。

如果站在2027年的时间节点回望,雷克萨斯国产化或许会被证明是一场悲壮的自我革命。这场迟到了二十年的国产化,也许能帮丰田守住豪华车市场的最后堡垒,但要让雷克萨斯在智能电动车时代重获新生,需要的不仅是上海工厂的流水线,更是一场从产品逻辑到组织基因的彻底重构。

车叔总结

历史总是充满戏剧性——2005年雷克萨斯带着ES系列初入中国时,其“矢志不渝,追求完美”的广告语曾让无数人倾倒。二十年后的今天,当这个品牌终于决心落地生根时,却发现这片土地早已不是当年的模样。或许,雷克萨斯国产化的真正价值,不在于能否再造一个特斯拉神话,而在于为所有传统豪华品牌敲响警钟:在智能电动车的纪元,没有永远的贵族,只有永恒的革新。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号