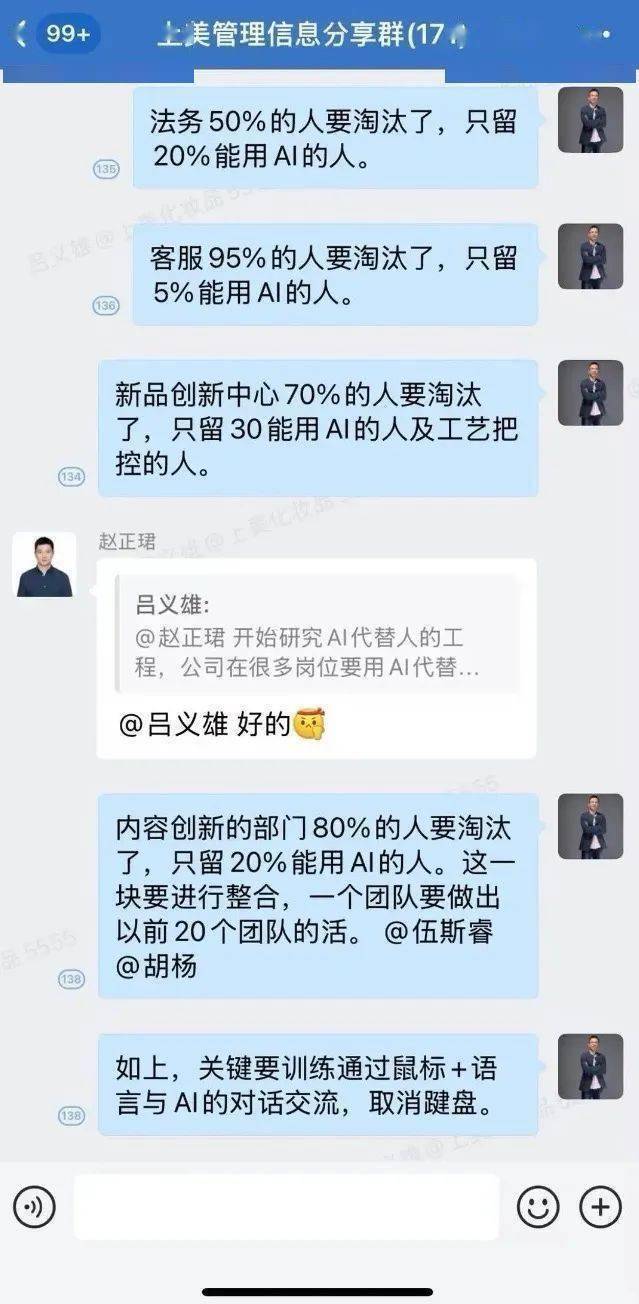

这两天,韩束母公司上美股份创始人吕义雄的一段工作群中的聊天截图在社交媒体上疯传。

在聊天截图中,吕义雄表达了激进的用人策略,即用AI替代大部分人,只留少量能够使用AI的人。

比如法务部门50%的人要淘汰,只留20%能用AI的人;客服部门95%的人要淘汰,只留5%能用AI的人;新品创新中心70%的人要淘汰,只留30%能用AI的人......

▲网络上流传的关于上美股份吕义雄的截图

后来,吕义雄虽然在朋友圈发文解释,称公司并不是要裁员,且今年上美总人数会增加800人,但却并没有否认截图的真实性。

事实上,关于AI会带来大面积裁员这件事,早在2023年大模型刚刚出圈的时候,国内社交媒体就曾有过广泛的讨论。当时几乎所有的创业者都曾被追问过一个同样的问题——如何看待AI带来的人员替代。

同样的,几乎所有被问到这个问题的人都会说出同样一个回答:纵观历史,技术变革必然会导致一部分岗位消失,但它最终肯定会创造更多的新的就业机会。

然后大多数关于这个问题的讨论就到此为止了,大家似乎都接受了这样的解释。

但这一年多以来,当AI更广泛地进入到我们的工作和生活,当越来越多人真正把AI用起来之后,我们才发现这个问题并没有当初想象的那么简单。

AI面临的并不只是人员替代的问题,它更多的其实关乎着一个文明社会在时代进步过程中的取舍问题,关乎着我们应该如何照顾社会的“弱者”,并为整个社会带来体面与尊严的问题。

一、AI替代,不可阻挡

上美股份的截图是火了,但上美股份所面临的事情显然不是个例。

比如最近deepseek热度很高,我所认识的一位一个上市公司老板,在看到内部接入deepseek的程序生成测试结果之后就曾当场表示,以后低于行业平均水平的程序员都可以被淘汰了。

而这样的判断也绝不是危言耸听。事实上,在欧美国家,因为AI导致的裁员新闻已经数不胜数。

比如在2024年12月的一场博客中,Salesforce的创始人兼CEO马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)在谈及公司2025年的规划时就提到:“由于人工智能生产力的显著提高,Salesforce在2025年将不再招聘任何软件工程师。”

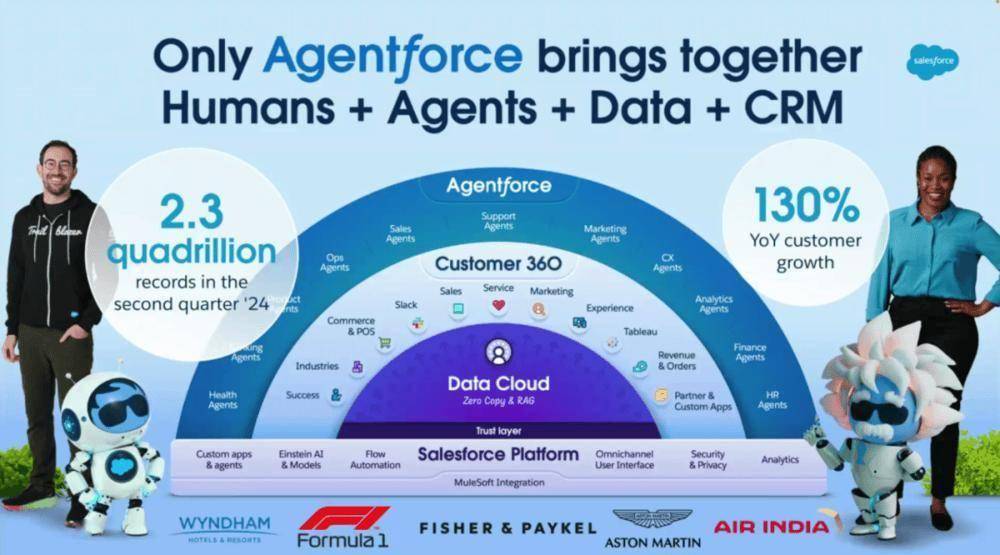

2024年9月,Salesforce曾推出一款名叫Agentforce的人工智能平台,企业可以在上面自主创建Agent(智能体),这些Agent可以在酒店、医院等场景中得到应用,并24小时不间断地工作。当然,他们也能和人类一起协作。

▲图片:Salesforce关于Agentforce的介绍

Salesforce将Agentforce定义为数字劳动力平台,并且Salesforce已经率先应用。贝尼奥夫表示,2024年Salesforce利用Agentforce和其他用于工程团队的 AI 技术将生产力提高了 30% 以上。

贝尼奥夫认为,“这是人类和智能体一起工作的开始,人类的工作方式将发生改变,商业经济将重塑。”

OpenAI创始人兼CEO萨姆·奥尔特曼(Sam Altman)对此抱有同样的想法,他在2024年的年终总结中写到:“我们相信2025年会看到第一批人工智能代理加入劳动力大军,并从根本上改变公司的产出。”

像是在证明他们的判断,1月23日,贝尼奥夫就公布了Agentforce的最新成果,在截至1月底的Salesforce第四财季,其Agentforce AI产品将录入数千笔交易。

Salesforce当然也只是这场巨大的AI替代中一个比较典型的代表,更大规模的人员替代其实从更早的时候就已经开始了,客服是首当其冲的一个职业。

总部位于斯德哥尔摩的Klarna是当前全球最大的分期购物公司,同时Klarna也是AI的坚定拥护者和实践者。

早在2023年,Klarna就开始与OpenAI合作,基于ChatGPT创建智能客服。按照Klarna在2024年初披露的数据,其在全球23个市场中,涉及35种语言的客户服务中,有三分之二(230万次对话)的服务已经由机器人接管,其工作量相当于700名全职员工。

更重要的是,机器人的效率很高,它不仅降低了错误率,使重复查询减少了 25%,更让平均对话时间从11分钟缩短至2分钟。

受此影响,Klarna在2023年就已经冻结了招聘。而到了2024年8月,2024年8月,Klarna的联合创始人兼CEO塞巴斯蒂安·西米亚特科夫斯基(Sebastian Siemiatkowski)又表示,他希望在未来几年内将员工人数从最高峰的 5000 人缩减至 2000 人。

显而易见的,AI确实提高了生产效率,但同时它也带来了广泛的人员替代和失业。

除了Klarna之外,全球范围内许多客服相关的岗位都在面临裁员的挑战。

比如2024年5月,亚马逊首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)最新计划裁掉 100 多名客户服务经理。该公司在向Quartz分享的一份声明中表示:“作为我们全球客户服务组织结构转变的一部分,我们已经确定了少数不再需要的职位。”

Charter从2024年8月开始,在加利福尼亚州、明尼苏达州、俄亥俄州和德克萨斯州裁掉将近1200名员工,这些员工主要集中在客户服务中心。

更早一些,IBM首席执行官阿尔温德·克里希纳(Arvind Krishna)在接受彭博社采访时提到,IBM预计将暂停招聘,因为未来几年可能会有7800个工作岗位会被AI取代。

在更广泛的领域,高盛估计到2030年,人工智能可能会在写作、翻译和客户服务领域取代或影响 3 亿个工作岗位。

在裁员初期,大多数企业将裁员归结为疫情期间的过度招聘,但随着时间的推移,答案其实已经越来越清楚,即企业已经不再需要这么多人了。

就像Klarna CEO西米亚特科夫斯基所说:“我们可以用更少的资源做更多的事情。”

二、被AI替代的,不可忽视

作为普通人,我们应该如何看待AI导致裁员浪潮?

关于这一点,Klarna CEO西米亚特科夫斯基给出了这样一种解释,虽然AI取代了一些人的工作,但剩下的人可以获得更高的收入。

为此,他还用Klarna的数据作为例子。西米亚特科夫斯基提到:2024年上半年,人工智能直接贡献了Klarna 27%的收入增长,同时每位员工的平均收入同比增长了73%。

但这个观点显然并不具备说服力,毕竟不提它是否考虑被裁员工的处境,仅就剩下员工平均薪资增长来看也并不合理。

毕竟只要AI淘汰掉的低收入员工足够多,剩余的员工薪酬即便不进行任何调整,最终结算时平均薪酬仍然会大幅提高。

因此,Klarna剩余员工的涨薪并不完全是AI的功劳。

但AI又确实带来了裁员,因此我们又回到了最初的话题,即AI在取代一部分工作岗位的同时,到底有没有创造更多的、新的工作岗位。

答案肯定是有的。

近期,浙江省宁波市首个人工智能训练师培训项目在宁波交通高级技工学校开启,首批有40余名学员报名。

人工智能训练师是指使用智能训练软件并在人工智能产品使用过程中进行数据库管理、算法参数设置、人机交互设计、性能测试跟踪及其他辅助作业的人员。2020年2月,人工智能训练师作为新职业被纳入国家职业分类目录。2021年,人力资源和社会保障部发布该职业的国家职业技能标准。

世界经济论坛(World Economic Forum)2025年《就业未来报告》(Future of Jobs Report)的一项数据提到,人工智能和数据处理技术将创造1100万个职位、并且取代900万个工作,其中大数据专家及人工智能、机器学习(ML)专业人士需求最大。

从这个结果看,AI似乎正在兑现其既往的诺言,但这个结论仍然忽视了两个非常关键的问题。

首先是新岗位的数量问题。即AI取代旧岗位,创造新岗位,那么AI创造新岗位的速度是否超过取代旧岗位的速度。

其次,如果创造新岗位的速度更快,那么被取代的岗位遗留下来的员工又是否能够胜任新岗位的要求?

这是一个相当现实的问题。毕竟,如果AI取代的是大量的客服人员,但新岗位又要求大量的高级AI工程师,那么对于这些被取代岗位的人而言,新的岗位没有任何意义。

比如近日meta就发布了一条新的消息,表示计划下周在全公司范围内进行预期的裁员,同时加快招聘机器学习工程师。

meta被裁的员工显然无法立即转身投入到机器学习工程师的岗位,毕竟抖音上99.8元的30天AI速成课只是黑心商家割韭菜的幌子,30天无法培养出一个高级AI工程师,技术时代的成功也没有速通的捷径。

AI带来的影响仍然是非常广泛的,它更多体现在第三世界国家,以及身处社会平均线以下的群体。

仍然以客服为例,呼叫中心在20世纪90年代开始流行,最早在航空和银行业得到广泛应用。泛美航空在1956年建立了世界上第一个具有一定规模的呼叫中心。

但由于呼叫中心是典型的劳动力密集型行业,所以在后来的发展中,欧美的大型企业普遍都会选择在印度、东南亚等劳动力更加廉价的地区建立自己的呼叫中心,或者干脆将呼叫中心外包给这些国家的第三方企业。

21世纪初,西方公司在菲律宾仅雇佣了几千名员工,而截至2023年,这一数字已激增至160多万。在印度,外包工作现在占该国国内生产总值的近10% 。

但现在,这些岗位将会再次被转移,被人工智能所替代。

牛津经济研究院和思科的一项研究估计,到2028年,数字自动化可能会使菲律宾 110 万个工作岗位消失。所以在2024年5月,菲律宾参议员伊梅·马科斯呼吁对技术取代工人的可能性展开调查,特别是在该国的外包行业。

当然,AI冲击的不只是这些外包岗位,更广泛的职位也同样面临威胁,比如程序员、文案、设计、策划等等。

所以,AI对人们工作带来的影响可能要比大多数人想象的,要大得多。

三、结语

事实上,关于新技术对旧岗位的替代并不是一个新问题,而是在每一次技术革命时都会面临。

但这一次显然有所不同。

其关键之处在于,从前两次工业革命到20世纪40年代开始的信息技术革命,其技术变革的过程都是渐进的、经历漫长时间的。在这个过程中,市场和社会就有充足的时间和空间来消化、解决技术革命带来的就业冲击。

但AI不同,AI爆发的速度太快,以至于大多数人并没有做好准备。同时,AI对传统岗位的冲击又是大面积的、彻底的替代。因此得与失之间,矛盾才显得如此尖锐。

当然,我们讨论这些的目的并不是为了否认AI的发展和技术革命,毕竟AI正在为社会带来巨大的价值。

我们充分知道技术进步是历史发展的必然,这是大势所趋,不可阻挡。同时我们也知道,任何改革都是有牺牲的,技术改革同样也是如此。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号