陆家嘴金融网

当前,消费疲软已经成为困扰我国经济发展的主要问题之一。从三驾马车视角来看,消费对GDP增长的贡献显著下降。据国家统计局数据,2024年,我国最终消费支出对GDP增长的贡献率仅为44.5%。

消费不振对经济的制约作用是显而易见的。作为经济增长的主要驱动力之一,消费不足直接导致市场需求疲软、企业产品和服务销售受阻,进而影响企业生产规模的扩大和创新投入,限制经济的内生增长动力。此外,消费不振还会引发就业岗位减少、居民收入增长放缓等一系列连锁反应。可见,化解当前消费不振的难题,是实现经济可持续发展的当务之急,具有前所未有的重要性和紧迫性。

激发消费潜能的三大关键

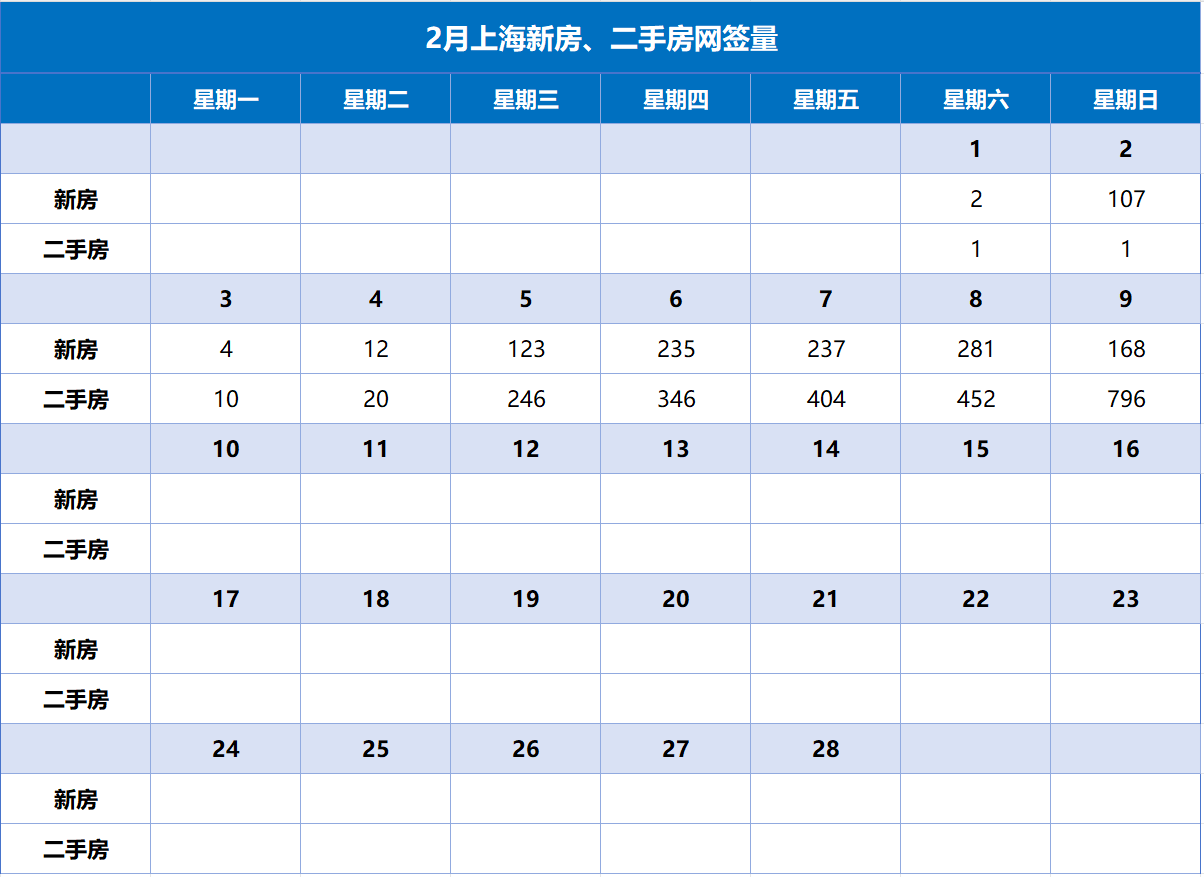

收入与资产受损,消费空间受挤压。收入增长放缓是消费不振的首要原因。从工业企业数据来看,2024年1-11月全国规模以上工业企业中制造业利润总额同比下降4.7%。一些企业不得不采取降薪甚至裁员自救,消费者收入来源减少,心态趋于保守。资产负债表受损同样不容忽视。2024年多地房价下跌,对于背负房贷的家庭而言,房产贬值不仅意味着家庭资产缩水,还使家庭资产负债表恶化。为应对潜在风险,居民纷纷增加储蓄,削减支出,进一步加剧了消费市场低迷。此外,收入差距扩大也对消费产生了负面影响。

多重担忧叠加,导致消费信心不足。对未来不确定性的担忧也影响了消费信心。当前就业市场竞争激烈,同时人工智能的快速发展也使得部分传统岗位面临被替代的风险,部分从业者对自身职业前景感到忧虑。加上养老、医疗等社会保障体系仍存在不完善之处,民众安全感须提升。据调查,多数家庭仍然选择增加储蓄。此外,产品质量与售后之忧也正在侵蚀消费信心。当下虚假宣传、售后缺位等依旧存在,直播带货投诉高发,食品添加剂滥用、装修甲醛超标、新能源车企“爆雷”等问题仍有发生,致使消费者信任滑坡,消费意愿受挫。

市场供给与政策保障有待加强。新质生产力供应短缺是当前市场环境面临的一大挑战。高盛报告指出,中国高科技、高效能、高质量产品的供给相对不足。比如,新兴消费领域的智能科技产品价格居高不下,限制了消费潜力的释放。社会保障体系薄弱,居民预防性储蓄攀升,拖累消费市场繁荣。此外,房地产市场持续低迷也对消费产生了挤出效应。在市场预期不稳情况下,购房者多持观望态度。这进一步影响了与房地产相关的如建筑、装修、家电等上下游产业,消费活力难以充分释放。

有望提振消费的行业与趋势

在消费市场亟待提振的当下,数字化、绿色和智能消费,进口替代与低端消费需求领域以及部分重点消费行业展现巨大的发展潜力。应充分释放这些行业与趋势在提振消费方面的效能,切实激发消费潜能。

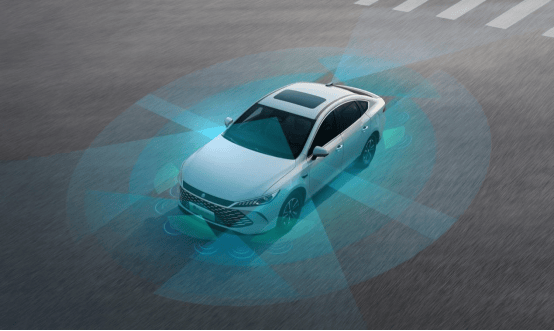

数字化、绿色和智能消费有望杀出重围。在数字化消费领域,线上线下融合的消费体验将更加普及,通过互联网平台实现个性化定制将为消费市场带来新的增长点。例如,虚拟试衣、智能家居体验等创新应用有望进一步激发消费者的购买欲望。在绿色消费领域从环保建材到新能源汽车,从有机食品到绿色家电,绿色消费领域的市场潜力巨大。未来若能抓住这一机遇,加大绿色产品研发和生产力度,有望在消费市场中占据有利地位。在智能消费方面,智能家电、智能健康设备等市场细分领域,凭借其卓越的创新功能,精准切中了当下消费者对于品质生活、健康管理及时尚科技体验的需求痛点,需求有望持续增长。

进口替代与低端消费需求领域有望实现突破。一方面,开展进口替代。我国在智能穿戴设备、高端医疗器械等领域对国外品牌依赖度较高。不过,近年来国内企业奋起直追,在芯片研发、传感器技术、工业设计等环节持续发力,部分国产设备已具备与国外竞品一较高下的能力。另一方面,低端消费需求面临机会。我国庞大的人口基数决定了低端消费市场拥有巨大的消费潜力。比如,随着政府补贴力度加大、乡村振兴战略推进,一些操作简单、节能耐用且价格实惠的电视机、冰箱、洗衣机等本土家电将进一步受到青睐。

部分重点消费行业有望获得关注。在文艺演出行业,各类演出、体育赛事、文化展览等活动既能丰富居民精神文化生活,又能吸引消费者参与现场消费,有望成为拉动内需、繁荣市场的活力引擎。在服务行业,随着老龄化加速及生育政策的动态调整,养老护理、婴幼儿照护等领域的投入,将精准填补社会需求缺口,推动服务消费发展。在节假日消费方面,结合节日、季节等特点,开展冰雪消费节、文旅消费季、健康消费周等多样化消费场景打造与创新,将为消费市场注入源源不断的活力。在运动服饰行业,由于时尚与健康深度交织的潮流,运动服饰行业需求有望在2025年迎来转机,安踏等国产品牌的品牌力有望持续提升。

长短策并举,多维发力提振消费

我们要将“构建消费型社会”明确为当下经济发展的核心战略举措。整合各方资源,推动餐饮、住宿、交通、教育、医疗、信息、金融等核心服务业领域创新发展,提高其在GDP中的比重。加大对数字服务、文化创意、健康养老等新兴业态的扶持力度,培育一批具有竞争力的服务消费品牌,使其成为拉动经济增长的新引擎。

扩大服务业对外开放是提升服务供给水平的重要举措。进一步放宽旅游、文化、养老、医疗、家政服务等市场准入限制,吸引更多国际优质服务资源进入国内市场。同时,打破行业垄断和不合理管制壁垒,激发市场主体活力,鼓励社会资本投入服务业领域,推动服务业多元化、规模化发展。加强标准建设与市场监管是保障消费环境的必要手段。出台相关法律法规,规范市场行为,确保消费者购买到安全、合格的商品和服务。引导行业协会、平台等发挥自律作用,运用大数据手段及时曝光不诚信经营行为,增强消费者对市场的信任。

短期举措:强化财政刺激,激活消费新增长。聚焦弱势群体实施财政与消费补贴是短期提振消费的有效途径。重点关注待业大学生和失业青年、企业效益下滑导致的失业群体、进城务工人员以及二(多)孩家庭,加大财政投入,开展就业帮扶,不定时进行食品、水电费等专项消费券发放。

继续强化“以旧换新”政策力度,推动消费结构升级。进一步拓展家电、新能源汽车等重点领域,将其他耐用品如家具、手机等电子产品等纳入补贴范畴。推动二手交易市场与废品回收市场协同发展,完善相关市场规则和服务,消除消费者对更新换代的后顾之忧。

中期布局:推进财金协同,筑牢消费支撑。推动适度宽松货币政策向消费领域精准倾斜是促进消费的重要手段。例如,降低住房贷款利率,减轻购房者负担,刺激房地产市场需求;简化消费信贷手续,满足消费者旅游、教育等多元化消费需求。同时,保障货币供应量合理增长,促进消费市场的繁荣。

深化财税体系改革是筑牢消费支撑的关键举措。制定消费政策组合,如为暂时困难的餐饮旅游业等提供扶持政策。提高财政资金效能,确保资金精准投向对消费增长具有关键拉动作用的领域。逐步调整财政支出结构,减少对基建、行政供养人员的投入,增加对民生领域的支出。

从供给端发力是繁荣消费市场的重要途径。加大对高端制造业、新兴消费产业的扶持力度,通过财政补贴等方式,推动传统产业数字化转型升级。培育数字文化娱乐、在线教育、远程医疗服务等新兴产业,培育新的消费增长点。

长期谋划:加大制度革新,稳固消费基本盘。进一步改善收入分配结构是提高居民消费能力的核心任务。完善居民工资增长机制,确保工资收入与经济增长同步。加大税收调节作用,通过税收转移支付,增加中低收入群体的可支配收入。增加农民收入来源,缩小城乡差距,为消费市场的长期稳定发展奠定坚实基础。

加快城镇化建设是扩大消费需求的重要战略。推进农民市民化进程,完善户籍制度,为农民工提供平等的公共服务和社会保障,稳定其在城市发展的预期。通过购房补贴等政策措施,释放农民工城市购房消费需求,为消费市场注入新的活力。

全方位健全社会保障体系是消除居民消费后顾之忧的关键举措。逐步提高养老金待遇水平,缩小行业与地区差距;扩大医保报销范围,提高报销比例;增加普惠性教育资源供给,减轻家庭教育支出压力,充分提高居民的消费信心和安全感,从根本上改善居民的消费能力和消费预期。

总之,提振消费绝非一蹴而就之事,而是一项复杂的系统工程,需长短策并举、全方位多维度发力,打出稳经济、惠民生、强发展的“组合拳”。唯有如此,方能破解消费不振难题,推动消费市场繁荣,为经济发展注入澎湃动力。

本文社会科学报

作者:史清华

编辑:胡闻哲

责编:顾舒徐

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号